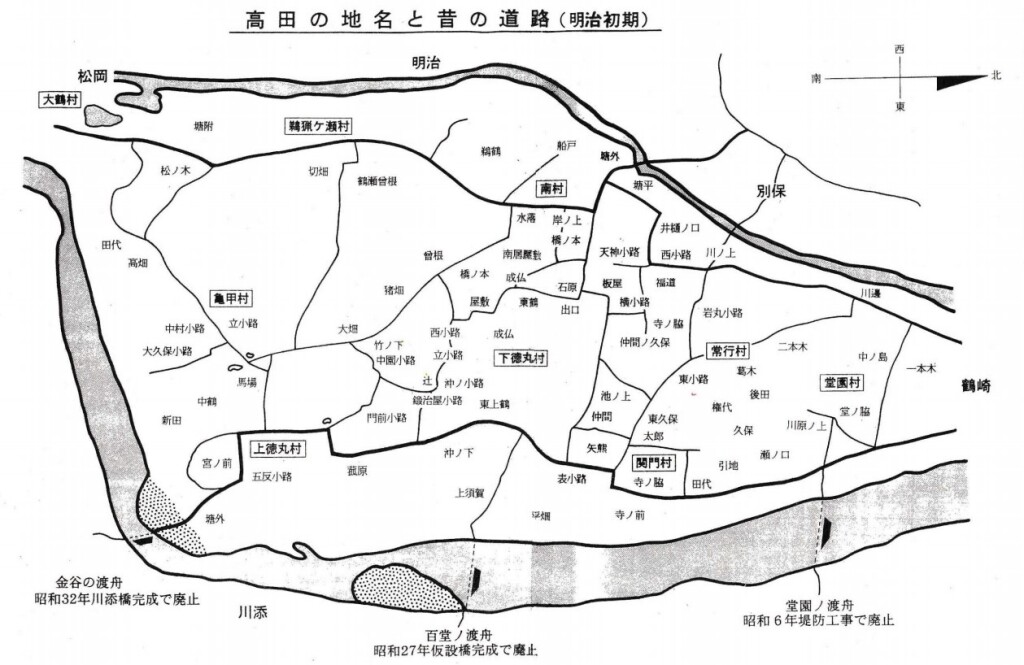

以前、「高田の大字(おおあざ)、小字(こあざ) 地名の変遷」をアップしましたが、小字の位置を知りたいと思い、 地籍の小字をもとに作成してみました。

高田村の変遷と大字

| 項 目 | 備 考 | |||||||||

| 江戸まで | 大鶴村 | 鵜猟ガ瀬村 | 亀甲村 | 上徳丸村 | 下徳丸村 | 南村 | 常行村 | 関門村 | 堂園村 | 9村 |

| 明治6年「大区・小区制」 | 大分郡 大鶴村 | 大分郡 鵜猟ガ瀬村 | 大分郡 亀甲村 | 大分郡 上徳村 | 大分郡 下徳丸村 | 大分郡 南村 | 大分郡 常行村 | 大分郡 関門村 | 大分郡 堂園村 | 高田は第3大区(大分郡)第11小区 |

| 明治8年 町村合併 | 大鶴と鵜猟ガ瀬 合併 鶴瀬村 | 亀甲と上徳丸が合併 丸亀村 | 下徳丸村 | 南村 | 常行村 | 関門と堂園が合併 関園村 | 6村になる | |||

| 明治22年 町村制施行 | 高田6区村が合併し、高田村になる。 | 高田村の誕生 | ||||||||

| 大字 | 大分郡高田村 大字鶴瀬 | 大分郡高田村 大字丸亀 | 大分郡高田村 大字下徳丸 | 大分郡高田村 大字南 | 大分郡高田村 大字常行 | 大分郡高田村 大字関園 | 大字 | |||

| 小字 | 曽根・塘附・切畠 | 木ノ前・中鶴・宮の前 新田・久田・塘外 | 西上鶴 東上鶴 沖ノ下 菰原・屋敷 橋ノ本 竹ノ下 大畠・曽根 猪野畠 | 東鶴・南屋敷・成仏 橋ノ本・出口・岸ノ上 水落・鵜ノ鶴・石原 塘外・塘平 | 二本木・後田・葛城 東ノ久保 権台・仲間ノ久保 寺ノ脇・横小路・板屋 福道・川辺 井樋ノ口 川ノ上 | 一本木・中ノ島・堂ノ脇 川原ノ上・久保・瀬ノ口 田代・引地・寺ノ前 寺ノ脇・太郎・矢熊 仲間・池ノ上・大塔 平畠・上須賀・塘外 | ||||

| 昭和29年 鶴崎市に合併 | ||||||||||

・大字とは、明治期の合併によって消滅した江戸時代からの村の名・区画を、そのまま新自治体が引き継いだもので、小字とはその村々 の中の細かい集落や耕地を指す地名であるとあります。

※字(あざ)・大字(おおあざ)・小字 角川地名辞典より

字(あざ) 明治22年の市制町村制の実施にともない、原則として江戸期の村名を大字(おおあざ)とした。また江戸期の検地帳などに小名・下げ名・一筆書きなどといわれた耕地名は、 大字に対して小字といわれるようになった。 明治6年の地租改正以後,、字名を局部地域ごとに土地区画を示寸境界とその番号、地目をまとめたものが地籍図と呼ばれる。

明治六年時の高田の大字、小字と地名

鶴瀬村の字・地名

※ 角川地名辞典より 鶴瀬村 明治8年 字 鵜猟河瀬 ウリュガセ 小字(上中村・下中村)

字 大鶴 小字(表小路・水堀・鐙鼻アブミハナ)

最後に

今ゼンリン地図で見ても分かるように建物のある場所には住居表示の番号がつけられ、また郵便物には郵便番号が書かれるようになり、今では大字や小字は書かれていないのではないでしょうか。

しかし登記簿上の地番は住居表示とは異なり、「大字」「小字」が付くものもあります。地番に「大字」「小字」が記載されていれば、権利関係の売買などにおいて省略することができません。「大字」「小字」がある場合、正式な住所表記をするには、そのまま記載しなければならないようです。( 高田の大字(おおあざ)、小字(こあざ) 地名の変遷(その1)から引用)

以上のように、現在ではほとんど大字のみで小字、地名は使用されていないようですが、土地の売買には正式な地名が必要なため、登記簿には正式な名前を使用しています。今回、地図に位置を落とすため、土地に記された地名から推測してみました。