今年の大分市消防出初式を見ているうちに鶴崎地区(第二方面隊)の消防団の歴史はどのようなものだったのだろうと鶴崎地区の消防団の歴史を調べてみました。

その前に消防局、消防署、消防団の違い判りますか。

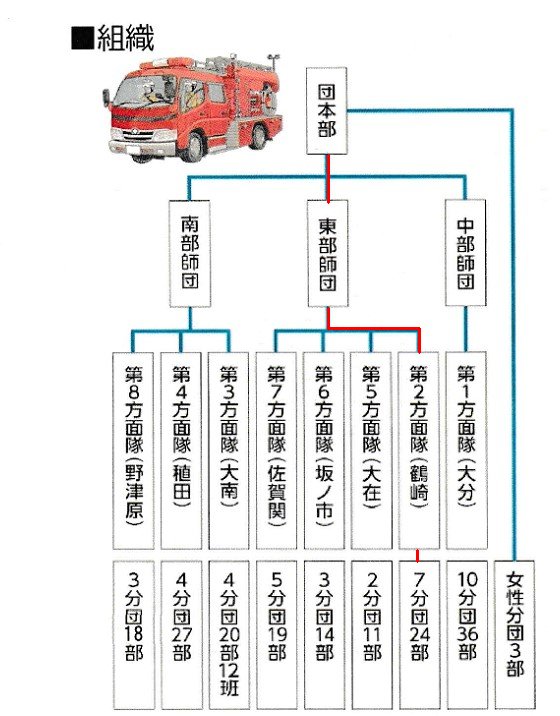

消防団の組織

・消防局 全体の消防行政や計画の策定、広報活動、訓練などを主に担当 消防署を統括・管理する役割も持っている。

・消防署 火災の消火、救急、救助などの現場での対応を主要な任務にし消防士が常駐しており、迅速な対応が求められる現場活動 を行う。

👉大分市消防署沿組織

・消防団 地域住民がボランティアとして参加する組織で地域の防災活動や予防活動を行い、大規模災害時には、消防署の支援や補助を担当

また、他の組織は専門職員がつくが消防団員は別の職業を持ち、必要に応じて活動する。

わかったようなわからないような方もいると思います。

例えれば、「相棒」などの刑事ものでよく、警察庁と東京警視庁が出てきてよく対立している場面もありますが、それを参考にすると警察庁は警察組織全体の計画、管理をし、実際の東京都の安全管理、現場活動を行っているのが警視庁だと思います。消防団は何かと例えれば、自警団ではないでしょうか。常に地域と密着し災害の予防活動や防災活動にかかわり、地域のことを一番よく知っている人たちの集団ではないでしょか。

原則的には消防局、消防署、消防団は消防機関としては並列的です。しかし、実際の活動においては、それぞれの機関と緊密な連携を取りながらそれぞれの異なる役割を担いながら災害に対応しているようです。消防団は、地域住民のボランティア精神に基づいた活動で、消防署を補完する重要な役割を果たしています。

では<大分市の消防団組織資料>から図で鶴崎地区の消防団との関係を見てみたいと思います。

消防団鶴崎地区の組織

鶴崎地区は東部師団第二方面隊になります。第二方面隊は鶴崎、別保、三佐、明治、高田、川添、松岡の7分団があります。

なお、7分団には24部ありますが、高田では、第一部、 第二部の二部があります。

第一部 19名 (鶴瀬、亀甲、上徳丸、下徳丸、南各自治会)

第二部 18名 (関門、常行、堂園各自治会)

※高田は明治27年に消防組が設置される。(丸亀・鶴瀬、上徳丸・南・常行・関園)の六部となる。

明治42年に下徳丸と南が合併し一つに、大正4年には鶴瀬と丸亀が合併し一つになり、高田村の消防組は四部となる。

第一分団………鶴瀬・丸亀 第二分団………下徳丸・南 第三分団………関門・堂園 第四分団………常行

この四部は昭和22年の消防組から消防団に変わった時点でも四部が続きます。

そして現在は二部になっています。いつ二部に変わったかは調査中です。

鶴崎地区消防団の歴史

消防組織の大きな流れ

高田消防団の歴史①を元に作成しました。

👉高田消防団の歴史①

より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

👉総務省消防庁消防団の歴史

⇓

組織化された消防組織への移行

明治に入っても江戸時代とは変わらないやり方が続いたようですが、明治政府はアメリカや欧米の消防制度を採り入れ徐々に改革をしていきました。

明治5年(1872年)、新政府によって町火消は消防組へと改められ、その活動は現在の消防団へと繋がっていきます。

明治27年(1894年)政府は「消防組規則」を公布し全国的に統一された消防組(消防団の前身)が立ち上げられました。

⇓

警防団(けいぼうだん)とは、第二次世界大戦勃発直前の1939年(昭和14年)に、主に 空襲 或いは 災害 から市民を守る ために作られた団体です。警察および消防の補助組織としての任務が課されていました。

これにより、明治以来の消防組は解消し、警防団として同年4月1日に全国一斉に発足され、警察の補助機関として従来の水火消防業務に戦争体制下の防空の任務を加えられて終戦に至りました。

⇓

戦後のHQの案もありとなりました。

戦後、アメリカGHQの消防の仕組みが検討され、戦前の消防を警察組織から分離し自治体に権限を委譲する消防団令が昭和22年4月に公布されました。これにより警防団は解散、新たに全国の市町村に、自主的、民主的な消防団が組織されました。

しかし、まだこの時点の消防団は依然として警察の下にあり真の自治体消防団になるのはそのあとになります。自治体より警察権力の方が続いていたということです。警防団から消防団に変わった後も、実際の団員や組織、設備は以前の警防団のままであったと思われます。

GHQ(マッカーサー司令官)はこれには満足せず、警察を地方分権化し、地方自治体に自治体警察を設置し、警察は犯罪捜査等に専任することとし、その他の業務は他の省に委譲し、できるだけ自治体に任せるようにすることでした。

昭和22年9月(警察立法に関する件)で消防は完全に警察から分離し独立しました。

また、GHQの消防行政官から消防制度の改革案が提出され、それに伴って消防組織法案が作成され、国会決議後、昭和23年3月7日から先の警察法と共に施行されました。この消防組織法は数十回の修正をされながら現在に続いています。

なお、この日3月3日がのちに消防記念日として制定されます。

鶴崎地区の消防組織の大きな流れ

大分市の消防の沿革から鶴崎地区の(消防組、警防団、消防団)の歴史を年代別に追ってみたいと思います。

| 年 | 西暦 | 内 容 |

| 明治44年 | 1911年 | 鶴崎町消防組・三佐村消防組・別保村消防組・桃園村消防組・明治村消防組 松岡村消防組・川添村消防組・高田村消防組 |

| 昭和13年 | 1938年 | 鶴崎町消防組に別保消防組を編入 |

| 昭和18年 | 1943年 | 鶴崎町警防団に三佐村警防団を編入 |

| 昭和19年 | 1944年 | 鶴崎町警防団に桃園村警防団を編入 |

| 昭和22年 | 1947年 | 消防団令により各警防団は消防団に編成替え |

| 昭和28年 | 1953年 | 大分市消防本部・大分市消防庁を開設 |

| 昭和29年 | 1954年 | 鶴崎町、明治村、松岡村、川添村、高田村を廃止し鶴崎市が誕生 ・鶴崎市消防団結成 |

| 昭和38年 | 1963年 | ・大分市・鶴崎市・大南町・大板町・大在村・坂ノ市町を廃し新大分市誕生 ・大分・鶴崎・大南・稙田・大在・坂ノ市の6消防団104分団を結成 ・大分市鶴崎消防署を開設 |

| 昭和40年 | 1965年 | 大分市消防団を6団体31分団に団替え |

| 平成17年 | 2005年 | 大分市消防団を8方面隊に編成 |

| 平成23年 | 2011年 | 大分市東消防署 松岡出張所竣工 |

| 平成31年 | 2019年 | 大分市東消防署松岡出張所救急隊配置 |

第二方面隊(鶴崎地区)の現在の活動

高田を参考に活動状況を作成 (得丸現高田消防団長に協力をいただきました。)

| 月 | 事業項目 | 月例行事 |

| 4 | 消防辞令交付式・幹部、団員研修 ・水門操作説明会 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 5 | 部長・班長研修 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 6 | 大分県水門一斉点検 | 水防車両 水門点検 月4回実施 水門草刈り |

| 7 | かた昼消防団 担当者会議 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 8 | 消防競技大会 | 水防車両 水門点検 月4回実施 水門草刈り |

| 9 | 東部師団 夏季訓練 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 10 | 第二方面隊 内点検 | 水防車両 水門点検 月4回実施 水門草刈り |

| 11 | 秋季火災予防運動 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 12 | 消防年末夜警 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 1 | 出発式 新年会 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 2 | 幹部研修会 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |

| 3 | 春季火災予防運動 | 水防車両 水門点検 月4回実施 |