〈2024₋06₋10〉

「鶴崎踊り保存会 創設100周年記念式典」が6月9日3時から鶴崎公民館(集会室)で開催されると鶴崎の友人からLINEがあり早速行ってみました。

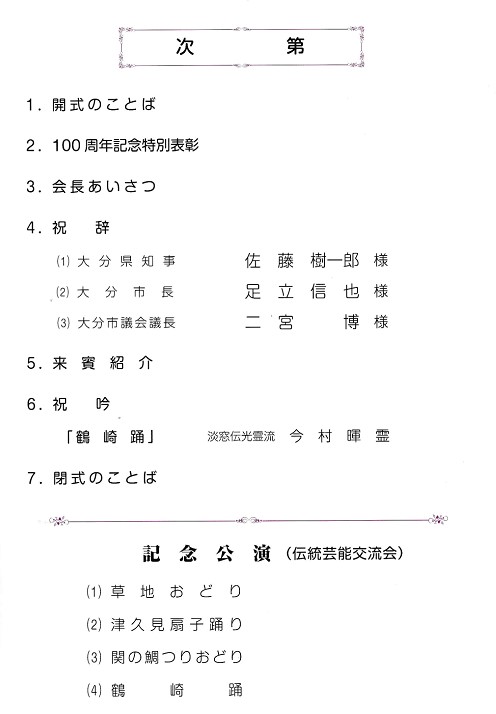

3時から開式の挨拶、関係者の表彰式、県知事、市長、市議会議長の挨拶そして、最後に祝吟で前半が終わりました。

(前半の写真がうまく撮れておらずアップできませんでした)

後半は、県内の伝統芸能として (1)草地踊り(豊後高田市)・(2)津久見扇子踊り・(3)関の鯛つりおどり・(4)鶴崎踊りが披露されました。

※鶴崎踊りの由緒については保存会の資料を基に以前アップしていたのでその記事を再アップします。

100周年記念式典

会場と前半(祝辞・表彰式・祝吟)

後半 記念公演

(1)草地おどり

江戸時代、豊後高田市草地地区で始まった踊り。

今から約300年前、徳川吉宗公の時代、農民に

簡素な生活様式を奨励された折り、この地の農民は

踊りを始め、草地おどりが誕生した。 4つの踊り

で構成されており、その変化が楽しい。

今年の3月にはハワイホノルルフェスティバル

に参加して来た。

〈100周年記念パンフレットより〉

(2)津久見扇子踊り

今から約450年前、戦国時代の武士や農民への

供養の願いを込め、京の流れをくむ扇子踊りを

創設したと言われている。

扇子を回ししながら、弓に見立て、合せ鏡に

見立て、勝利の祝いの所作を表し美しい流れを見

せる。 毎年8月下旬に津久見扇子踊り大会が開催

される。

〈100周年記念パンフレットより〉

(3)関の鯛つりおどり

佐賀関地区に伝わる労働歌。関の漁師たちがゆっ

くりと鯛釣舟の魯を押しながら歌われていた唄。

その唄に関の一本釣り漁を表現した振り付けが

加わり現在の関の鯛つり踊りがある。

首にかけたタオルを魯にしたり、釣り竿にしたり。

速吸の瀬戸と呼ばれるここの流れは、関アジ、

関サバで有名だが、昔は佐賀関と言えば鯛であった。

〈100周年記念パンフレットより〉

(4)鶴崎踊り

踊り継がれて460有余年、遠く永禄3年国主

大友宗麟の時代、京都より踊り子を招き踊

らせた踊りが「鶴崎踊」の初めとされている。

テンポの早い左衛門と、優雅な猿丸太夫の二

つの踊りがある。昭和61年に国の無形民俗文化

財の選択を受けた。大正3年鶴崎おどり保存会

を創設して、 今年100周年を迎える。

〈100周年記念パンフレットより〉

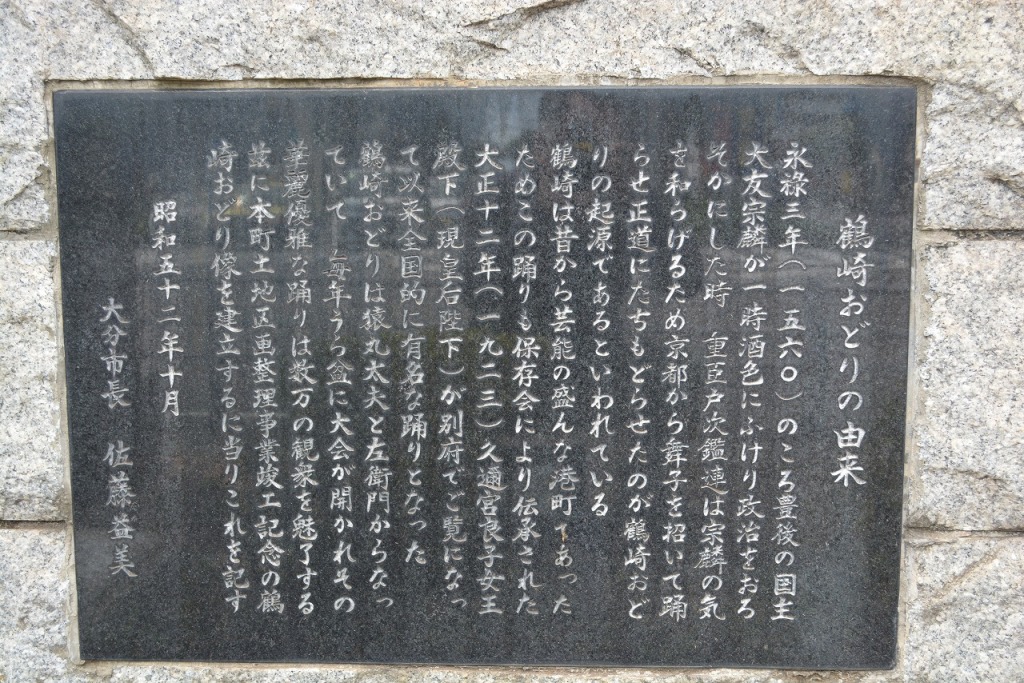

鶴崎踊りの由緒

以前、高田校区供養盆踊りの記事をアップしたときに、鶴崎踊りの由緒を調べました。その記事を再度アップしようと思います。

鶴崎踊には、しっとりと優雅な「猿丸太夫さるまるだゆう」と軽快なテンポの「左衛門さえもん」の二つの踊りがあります。

現在は、猿丸太夫を主に踊っておりますが、歴史的には左衛門の方が古く、 鶴崎では昔から左衛門のことを三つ拍子とも呼んでいました。

踊りの起源は、「大友記」「西国盛衰記」から推察しますと、遠く永禄3年のころ、西暦で言いますと1560年ころに遡ります。

時の豊後の国主大友義鎮おおともよししげ公(後の大友宗麟おおともそうりん公)は、一時遊興にふけって政治を省みないことがありました。

重臣の戸次鑑連べっきあきつら(後の立花道雪たちばなどうせつ)は、これを諌めようとしますが、なかなか会うこともできません。

そこで、面会の機会を作るため一計を案じ、京都から踊り子を招いて日夜踊らせ、それを聞いた義鎮公は、堅物の鑑連が踊り好きとはと不審に思い、見物に出かけました。

鑑連は「三つ拍子」という踊りを踊らせ、義鎮公の機嫌のよくなったところで涙ながらに諫めたところ、忠言を聞き入れたとのことです。

この時の踊りが三つ拍子、左衛門の始まりと伝えられています。

一方、『猿丸太夫』は、江戸時代におかげ参りで伊勢に詣でた鶴崎の町人が、宝永年間に流行した『伊勢踊』を覚えて帰ったものが定着したのではないかと推測されています。

【鶴崎踊りの歩み】

鶴崎は昔から芸能が盛んな場所だったため、2種類の踊りはいつしか地元の盆踊りとして定着。大正3年に鶴崎駅が開業すると、鶴崎以外の場所から踊りを見に来る人が増え、鶴崎の地の踊りであることから「鶴崎踊」と呼ばれ始め、徐々に呼び名が広まっていったといわれています。

そして大正13年、歴史ある鶴崎踊を地元で大切に守っていこうと、鶴崎おどり保存会が発足しました。昭和61年には、地域的特色のある優雅な振りを伝える踊りであるということから、国の選択無形民俗文化財となりました。

保存会の活動は今も積極的に行われ、市内のイベントはもとより、首都圏のイベントでも鶴崎踊を披露するなど、積極的に活動し、踊りの魅力を伝えています。

また、地域の人は日々踊りや歌の練習を重ね、子や孫たちの世代に伝統を伝えています。

こうした人々の思いや取り組みによって、450年以上もの長い年月、こうして絶えず現代まで踊り継がれているのです。

鶴崎踊り像 《鶴崎駅前にて》《鶴崎駅前にて》 2022・7・31撮影

詳しいことは次の 鶴崎踊り保存会のホームページで。

《鶴崎踊り保存会HP》 鶴崎踊りの由来・歴史・歌詞・踊り方 ・等が詳しくアップされています。

👉 鶴崎踊り保存会