かっての高田は水田は無かった代わりに、良質の土地を基礎に野菜の生産地でした。その高田農業が戦後どのような変遷をたどったか、新聞の記事を見ながら探ってみようと思います。今回載せた30年代は高田の農業が大きく変わった時代でもあり、その時代を見てきた私には懐かしいさもあります。

なお、新聞記事は県立図書館所蔵の新聞データー(大分合同新聞)を使用しています。(なお、データーは権益の関係で昭和42年までのデーターになります。)

また、文字のにじみ等で不明な箇所もありその不明個所は〇で表しています。

1・野菜の計画出荷へ 鶴崎市高田地区 昭和32年4月27日朝刊(1957年)

出荷団体の統合推進 手始めにマークを統一

年間約1億円の野菜生産高を誇る鶴崎市高田地区では野菜の消費増に備えて三出荷団体を一本化し計画出荷をしようとする機運がみえている。

〇〇野菜出荷井組合代表者協議会は二十四日午後二時半高田支所で市側から森助役、阿部〇業課長ほか三出荷組合代表者十名が集まって開き、大同合併について協議、各組合とも経営方針、経理状態、取引関係などで早急に一本化することは難しいが、本年度から

・レッテル、マークは統一し作成は市に一任する。

・代表出荷者は市出荷組合連合会とする。

・包装、荷造、選果は一定の規格を設ける。

ことを決めた。

省略

なお、同地区の年間生産高は次の通り

{※ 当時の産物と生産額を知ってもらいたいと思います。}

・トマト 200万円

・ゴボウ 1400万円

・大根、白菜 3000万円

・キュウリ 750万円

・マクワ 1500万円

・スイカ 900万円

・ナス 400万円

・ほうれん草その他 700万円

計 9850万円

2・近代的な乳牛畜舎が完成 鶴崎市高田地区 昭和32年8月18日朝刊(1957年)

県酪農の中心地鶴崎市高田地区に県下一を誇る近代的な乳牛畜舎が完成した。同地区丸亀、江藤光さん(44)所有の牛舎は○○ブロック半家〇(21坪)木造二階建て倉庫を連?設しており総工費70万円で六月初め着工、〇田建設が請け負った。十台のスタンチョン、ウォーターカップや牛が資料を食べやすいようにタイル張りの○○があり、窓はガラス張りで痛風、採光に力を入れている。また、〇上のベランダには水害時には乳牛が避難できるようになっている。

〈参考〉江藤 源哉 会社名、役職は月刊誌「おおいたの経済と経営」に掲載時のものです〈2001年〉

〈おおいたの時代を切り拓いた先人達の足跡! 100人を切る 「MY WAY」 より抜粋〉

3・水田利用の園芸 鶴崎市高田地区 昭和35年3月30日(1960年)

《見どころ》

昭和30年代前半に昭和井路も開通し、畑作中心であった高田地区も開田されるようになった。そして畑と水田の輪換栽培がされるようになってくる。その当時の様子が描かれている。

昭和井路の歴史

👉その1 概要とルート

👉その2 計画から実行

👉その3 高田についにやってくる

👉昭和井路開田記念碑

野菜どころ、鶴崎市高田地区では畑作農業一本のやりかたから水田利用の園芸に切り替えが進められている。高田地区の園芸開拓にいつも先駆的な役割を果たしている中願寺〇弘さんの例をとると、昭和32年の昭和井路開通にともなって約60アール(?)の畑を水田にし今年は30アール(?)をトマトとキュウリの半促成栽培をやっている。ビニールハウスの中にさらにポリエチレンのトンネルハウスをつくり、夜間はこのトンネルに保温のためにコモをかけるといったやり方。

普通の促成栽培だと5月上旬に市場に出すのを、キュウリはすでに3月20日にはハシリを出しており、4月中旬ごろには出荷の最盛期になりそう。

全国各地でビニール栽培の技術が普及、進歩したため、昨年など価格の暴落で打撃を受け、ビニール代も出ないという深刻なことになる。それを防ぐにはさらに進んだ技術と水田による土地の高度利用というわけで、中願寺さんの場合、七月初めに水稲晩(?)期作を植え付けする計画である。

高田地区は大野川をそばにひかえながら灌漑用水が得られず350戸の農家はこれまで畑作園芸で生計を立てていた。数年前は「高田白菜」など質量ともに他をおさえ、大いにもうけたものだが、この2、3年急に苦しくなってきた。それは飯米のないこと、促成栽培も高田だけの専売でなくなったこと、大野川や乙津川の堤防ができて水害はなくなったが、土壌が更新されないので病虫害がひどくなって品質や収穫が落ちてきたことが原因。そのため、肥料や薬剤費はかさむ一方という悪循環をくり返すようになった。そこで32年ごろから畑を水田に切り替える、いわゆる開田の意欲が急速に高まり、すでに30㌶が田んぼになった。将来は同地区に70㌶の水田が生まれる。

この開田は昭和井路の通水が大きな役割を果たしているがただ飯米だけにとどまれば悪循環はたちきれない。

中願寺さんのように土地の生産性向上を目指して高度利用を図らねば意味はないわけで、同地区では中願寺さんにならうものが増えている。

飯米の時給が生活費の節約となり、これが生産費にまわされる。田と畑の輪換栽培で病虫害が少なくなり、薬剤費、肥料費や薬をまく労力の節減になる。水田から生まれるワラも家畜(主として酪農)に役立ち、温床材料となり、たい肥として土地還元ができるといったぐあい。

このように畑作一本だった高田地区は開田とその高度利用による経費の安定化、合理化の方向に転換しつつある。

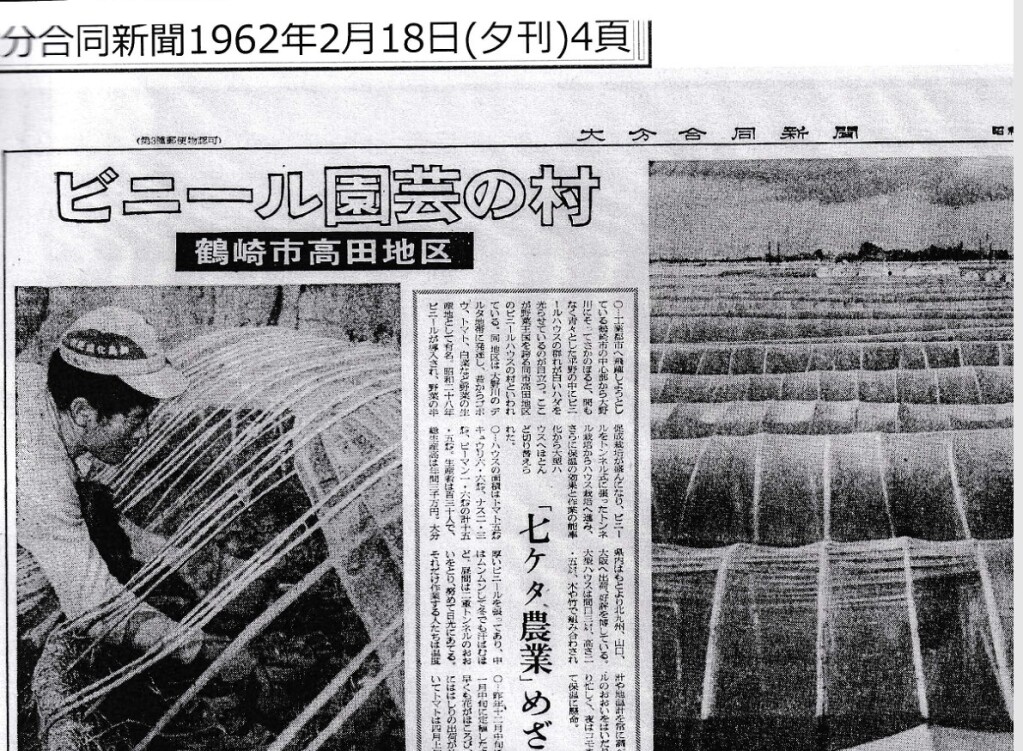

4・ビニール園芸の村 鶴崎市高田地区 昭和37年2月18日(1962年)

工業都市へ飛躍しようとしている鶴崎市の中心部から大野川にそってさかのぼると、まもなく青々とした平野の中にビニルハウスの群れが白いハダを光らせているのが目立つ。

ここが野菜王国を誇る同市高田地区のビニールハウスの村といわれている。

同地区は大野川のデルタ地帯に発達し、昔からゴポウ、トマト、白菜など野菜の生産地として有名。昭和二十八年ビニールが導入され、野菜の半促成栽培が盛んになり、ビニールをトンネル式に張ったトンネル栽培からハウス栽培へ進み、さらに保温効果と作業の能率化から大ハウスへほとん切り替えられた。

〇ハウスの面積はトマト5㌶、キュウリ6.6㌶、ナス2.3㌶、ピーマン1.6㌶ 計15.5㌶。

生産者は百三十人で、生産高は年間三千万円。 大分県内はもとより北九州 、山口、大阪へ出荷、好評を博している。

大型ハウスは間口3メートル 高さ2.5メートル、木や竹で組み合わされ厚いビニールを張ってあり、中はムンムンして冬でも汗ばむほど。 昼間は二重トンネルのおおいをとり、努めて日光にあてる。それだけ作業する人たちは温度計や地温計を常に調べ、トンネルのおおいをはいだりかぶせたり忙しく、夜はコモまでかぶせて保温に懸命。

昨年十二月中旬に種をまき一月中旬に定植したキュウリは早くも花がほころび、 この下旬にははしりの出荷が始まる。続いてトマトは四月上旬、ナスは同中旬に、それぞれ市場へ進出することになっている。 最近、ビニール・バチによる育苗が成功、ふつうまきして約六十日かからねば定植できなかったものが二十五日で完全に

できるようになった。しかし臨海工業地帯造成にともない地代や労賃はどんどんあがり、都市における近郊農村の苦しい面が現われてきた。

施設園芸の経営規模はしだいに拡大されて一般野菜類は過剰生産になる恐れがあり、今後の激しい競争に打ち勝つには労力節約による営農の合理化以外にないといわれる。

そこで同地区のグループ(20人はいままでのハウでは突風や資材の雨ざらしで一年しか使用できなかったため、ことしから市農協 、市農政課の援助で農業近代化資金を借り出し鶴崎式簡易鉄骨ハウスの建設に着手した。鉄骨の場合は風に強く、組み立てが容易である。また内部に柱がないため土地の利用度が高く、作業に便利で機械力を使用できる。 いままでに比べ労力は半分以下で、稲作、秋野菜と三毛作にじゅうぶん活用できるため、グルーブのリーダー格である中願寺慶広さんは「努力しだいでは七ケタ(百万円)農業も夢ではなくなった。促成ものでも近いうちには高知、宮崎に負けないものができます」といっている。

5・さすがは高田ごぼう 昭和42年3月17日(1967年)

「さすがは高田ごぼう」とタイトルが出ていますが、もうこの頃は高田はトマトやキュウリなどの温室栽培に中心が移っていたような気がします。

しかし、今でも高田以外の年配者は高田というと「高田ゴボウが有名でしたね」と返答がある。腐っても高田ゴボウ。

大分市鶴崎地区高田、川添、松岡などの農村部は楠〇、楠木生と並ぶ有名な「シンデンゴボウ」の産地。すでに四十二年産ゴボウの植え付け始まっているだけに、産地の農家はいま四十一年産の残ったゴボウの掘り取り、出荷に追われている。

ゴボウ栽培は掘り取りに人手がかかる半面、収入が割りに少ないとあって最近はキュウリ、トマト、ピーマンなどに押され気味。

しかし、川添を中心とするデルタ地帯の砂地はゴボウ栽培に最適。農家にとっても大切な換金作物の一つ。

栽培面積約40㌶、昨年の生産は10㌃あたり、1500㌔と平年並み。

ほとんどの農家が旧正月ごろまでに買い人を通じて大分 、別府、北九州市へ出荷した。一部の農家が端境期にはいってから掘り残しのものを出荷している。昨年からはキンピラ用の加工出荷が盛ん。

①

ゴボウ掘りはほとんどが「堀り子」と呼ばれる専門の人手にまかせる。ゴボウの根株に沿ってスコップで5、60cmの深さにミゾを掘り、ゴボウの先が折れないようにそっと引き抜くのがコツ。3.75㌔当たり二十五円ていどの請け負い。一部機械利用の農家もある。

②

粒の不ぞろいなものはキンピラ用の加工に回す。水洗いして皮をむくのは農家の主婦の仕事。最近は根菜類洗浄機といった機械が出現したが、やはりやはり包丁の方がきめが細かくむけるのでよいという。

③

皮をむいたところで、7、8cmの長さに切り、ゴボウ削り機にかける。自動的にキンピラ用に加工してくれる。1時間に7、80㌔の処理能力。仲買人以外普通の農家ではあまり持っていない。

④

粒のそろったのは葉先だけを切り取って束にしてそのまま出荷する。 「シンデゴボウ」の名にそむかず消費地では好評。端境期だけに3.75㌔当たり160、70円と売値もなかなか強気。

〈参考〉2020年(令和2年) 2021年(令和3年) 2022年(令和4年) 2023年(令和5年) 2024年(令和6年)