※能面を作ることを能面を打つと言いますが、作るという表現で書かしてもらいます。

高田には先にアップした鶴田さんともう一人丸亀の高田守さんの二人が能面つくりをしています。鶴田さんはもう休止していますが、高田さんは今も作り続けています。今回は高田さん宅を訪問し具体的な作成方法をうかがいました。

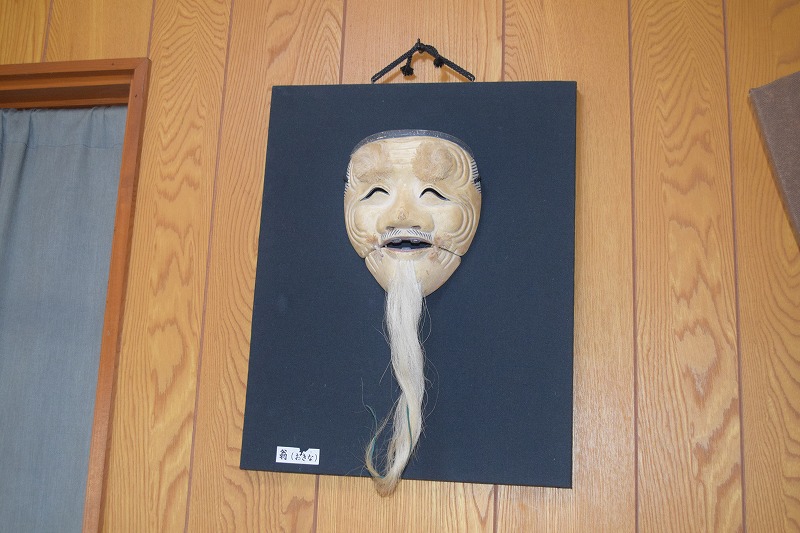

玄関に入ると、目の前に能面が飾られています。高田さんの力作です。ご覧になりたい方は高田さん宅を訪れて見てはどうでしょうか。(高田さんには迷惑かな?)

高田さんに部屋に招かれると同時に能面つくりの話がはずみます。いかに能面つくりに情熱をかけているかがわかります。高田さんは鶴田さんが始めた時期に能面つくりをしないか、と誘われたそうですが、諸事情で10年ほど遅れ80歳から始めました。80の手習いと言いますが、もう今は熟練者で素晴らしい作品を多く残しています。また、全くのド素人の私にも細かいところまで懇切丁寧に教えていただきました。

能面つくりを始めたい方は高田さんの門をたたいてみてはどうでしょうか。

また、高田さんと接して思ったことは80歳から初めてここまでできるのであれば、「もう歳だから」という言葉はないと思います。思い立ったらやりたいことをやってみるのも良いのではないでしょうか。

日本地図を作製した伊能忠敬は日本人平均寿命が55歳の時に50歳で隠居し、56歳になって日本中をあるいて実測の日本地図を作製したそうです。

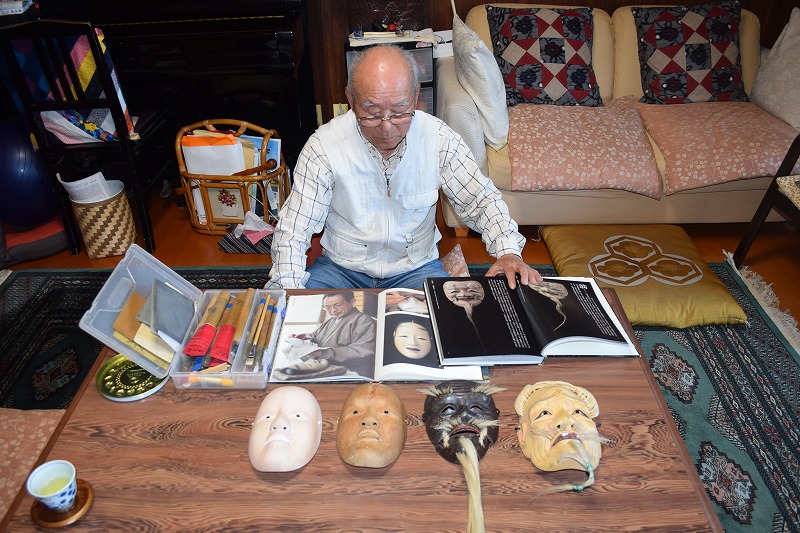

能面と高田さん

能面つくりを説明する高田さん

能面を作るときの高田さんは生き生きしています。道具から作成工程まで一つ一つ詳しく説明してくれました。あっという間の2時間でした。

高田さんの作品をご覧ください

作業手順の概要

高田さんがお手本にしている堀安右衛門氏の著書「能面を打つ」<淡交社>を参考に簡単に作業手順をまとめてみました。

この作業手順に使用させていただいた写真は、「能面を打つ」からです。その著者は堀安右衛門氏で、その弟子のひとりの水島基盛さんに高田さんは教わっているそうです。

この本は、それに従って打てば(能面を作ることを能面を打つと言うそうです)もしかしたら私でも打てるかも、と思われるほど丁寧にそして実際に沿って書かれています。興味がある方は高田さんに見せていただいたらどうでしょうか。

※ 写真はボケていますが、実際の写真はきれいです。

1・木取り

型紙を材料の木に上部と側部に張り付け、輪郭の線を引きます。

それにそって、ヨキ・鋸を使用して粗取りをします。

2・荒取り

荒取りした材料に型紙をあてながらノミで削っていきます。

3・寸法取り

目や鼻の位置をディバインダーで決めていきます。

それに沿ってまたノミで正確に削っていきます。

4・仕上げ1

型紙をあてながらキワ刀や彫刻刀で目や鼻、口を仕上げていきます。

5・仕上げ2

口と歯の仕上げをします。

6・ヤニ抜き

おが屑を下に敷いた缶の中に、ビニール袋の中に面を入れ、エタノールを充てんし、動かないように石で固定する。4日間ほど浸けたままにする。

その後、鍋に面を入れ、5分ほど沸騰させ泡を出させる。

2~3週間ほど陰干しをして乾燥させる。

7・下塗り

膠(にかわ)で溶いた胡粉(こふん)を塗る。

乾いた後、突出した部分を120番のサンドペーパーで取り除く。これを4~5回ほど繰り返す。

8・上塗り

乳鉢に顔料と膠を入れて上塗り液を作る。

上塗り液を8回~10回程塗り重ねる。

9・彩色(さいしき)

小皿に色を調合して用意する。

その液をタンポ状にした布でたたくように色を付けてゆく。(筆で塗るのではない)

目に筆で墨入れをしていく

歯を黒で塗り、唇に赤を入れる。

眉、髪を塗る。