当初投稿 2023年9月6日 更新 2025年9月11日

※令和7年9月20日は昭和18年水害から82年になります。

9月1日は関東大震災が発生した日であり、9月は台風の水害が頻繁に発生する月ということで、9月1日から9月30日までの一か月を防災月間と定められています。高田地区としても、9月20日は昭和18年の大水害が発生した月にもあたります。

そして、今年(2023年)はその日から80年になります。その大事な年として再度、これまでの資料から昭和18年水害を改めてたどってみたいと思います。

昭和18年水害決壊個所

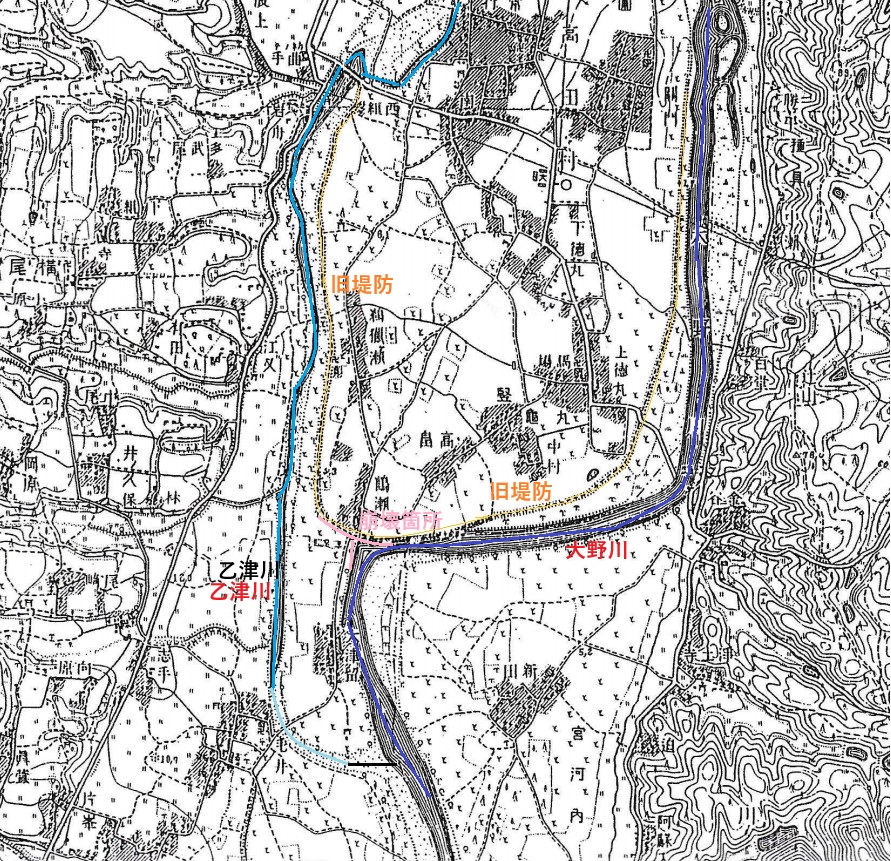

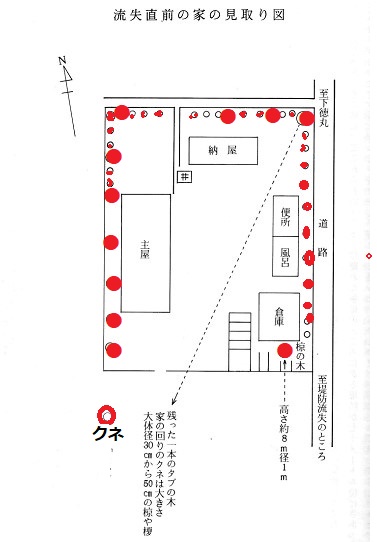

18年水害は当時の水難者慰霊碑(宝塔様)から大津留浄水場辺りにかけての堤防が決壊したことからはじまりました。(このことは下記にアップしている金丸次雄氏、中村氏の手記による)ここは大津留から来た大野川の水流は直角に折れており堤防に直にあたります。昭和18年の大量の水量に耐えられなかったと思われます。また、決壊の一因に、松岡の成松(船戸大橋付近)の堤防が切れ、内水になって流れてきたともあります。(この時の堤防の決壊の様子、洪水で家に乗ったまま流されていく様子が下記の金丸次雄さんの記事に記されています)

なお、大鶴地区は松岡の大津留ではなく、高田にかって大鶴という地区がありました。そして現代の鶴瀬地区は鵜猟ガ瀬と呼ばれていました。しかし、この時の水害で大鶴地区の家は流されてしまい、(※修正 :その後、大鶴と鵜猟ガ瀬の字を取り、鶴瀬地区ができました)

<修正と参考>

江戸時代まで高田には大鶴村、鵜猟ガ瀬村、亀甲村、下徳丸村、上徳丸村、南村、常行村、関門村、堂園村 の9村がありました。しかし、明治8年の町村合併により、大鶴村と鵜猟ガ瀬村が合併し鶴瀬村、関門村と堂園村が合併し関園村ができ、高田は6村となります。そして明治22年の町村制によりその6村が合併し高田村が誕生します。

ただ、村は無くなってはいましたが、大鶴、鵜猟ガ瀬という地区名はあったのではないかと思います。

、

昭和18年 堤防崩壊位置

当時の堤防崩壊写真 (建設省撮影 高田公民館資料)

写真①

(一乗寺前) <高田公民館資料>

現在の鶴瀬(旧大鶴)付近

堤防決壊位置を現在の位置と比較する

大津留分流提ができる前後

昭和20年前後に度重なる水害以後、大津留に分流提を作るようになり、乙津川および堤防の整備が進みました。

地図で見るように大津留にかけては乙津川には目だった堤防がなかったのですが、乙津川整備工事において現在の堤防ができています。

現在の崩壊周辺場所は

なお、旧堤防は現在の堤防の60mほど前にあったそうです。現在工事中の鋼矢板辺りではないでしょうか。

これまでは鋼矢板前の旧カーブをしている辺りが決壊をしたのではないか、と思われていましたが、松岡地区の話や、鶴瀬地区の人の話を聞く限りでは、松岡の成松あたりの堤防が決壊し、今の県浄水場あたりを通り鶴瀬地区、亀甲地区に洪水が流れ込んだと思われます。

(2023-09-20影)

令和7年9月現在の護岸工事の状況

昭和18年崩壊した堤防は護岸ブロックで覆われ大野川側は鋼矢板が打設され、かっての激流で堤防前の深くえぐられた部分の埋め戻しがされています。

江戸時代(天保4年の堤防付近)肥後・臼杵御領御境筋分間絵図

肥後・臼杵御領御境筋分間絵図が高田公民館に保存されているということで以前このHPにアップしました。

<この地図は鶴崎ふるさと歴史教室の村上浩明氏と高田校区公民館長の三人で撮影 このいきさつは下記の👉をクリックしてください>

👉肥後・臼杵御領御境筋分間絵図

これは、天保三年8月に堤防4か所決壊(796間)、流家307戸という大水があったため、その後、松岡、高田、川添に関係した臼杵藩、細川藩で用地確認が行われ、その時作成した図面と思われます。

上記地図(左端端部)をアップしたもので昭和18年台風で堤防が決壊した辺りです。

これに現在の地名を入れてみました。

昭和30年代に大津留分離堤ができる前と後

昭和18年前後の水害により大野川の乙津川への分流工事が進められました。

そのため、昭和23年と昭和48年の地図を併載しました。違いを探してください。(大津留側の乙津川にて堤防がなかったようです)

昭和18年水害の被害状況

当時の合同新聞の記事、建設省の資料から昭和18年の水害がどのように書かれていたかを見てみたいと思います。

【台風26号】国土交通省資料より

昭和18年9月 台風第26号は沖縄の南海上をゆっくり北上していたが、18日昼にその向きを北東に変え、19日の昼には奄美大島の西部を北東に進み、宮崎県の西部から高知県四国の足槢岬に上陸しました。この台風の接近のため、下流平地部及び中流部で大雨が降り、本川水位は増大し、下流部の堤防は至るところで越流破堤し、鶴崎(つるさき)町を中心とした平地部は浸水し大被害が生じました。

【台風26号】新聞の記事より

高田地区では,江戸時代から現在まで過去400年の間に60回以上もの水害が起こっている。今回の水害(昭和18年9月20日)は、前日から降り続いた大雨によって、堤防が決壊したことによって発生した。鶴瀬地区の10数戸を一気に流し、下流の別保や鶴崎をも洗った。死者18人(内小学生4名),流失家屋32戸,全壊6戸,半壊300戸,さらには家畜の馬・牛をも流失したほどの最大のものであった。鶴瀬部落の丸亀地区では3尺~5尺(約1m~2m)砂利に埋設した。野菜畑の半数の100町歩[1町歩は1ha ,3000坪である]は3~4寸(約10㎝)の泥土に覆われた。(当時の合同新聞 高田公民館)

被害の状況

昭和一八年九月二三日付の大分合同新聞によると被害の様子が次のように記されている。

▲死者行方不明 58名

(鶴崎町18・高田村18・戸次町1・松岡111・桃園1)

▲流失家屋9戸

(鶴崎40・高田・戸次町332・桃園16・竹中28・松岡12・

川添5日岡9)

■全壊家屋または半壊家屋 60戸

■浸水家屋全管内の95%以上(三佐村の30戸除き全て)

●牛馬並びに鶏の損害、無数水死、流失。

「気象予報士がつづる気象談話室」より 昭和18年台風26号

戦時中は天気予報が禁止されていたが特例暴風警報はあった

当時、日本は戦争中であったため、気象予報は軍事機密として禁止されていた。しかし、昭和17年の台風で大きな被害が発生したため、特例暴風警報が発表はできるようにはなっていた。しかし、軍事機密であったため、詳細は発表されず、また発表時期も遅かったため、被害が大きくなる原因になっていたようである。

昭和18年9月20日 台風26号

台風26号と台風によって刺激された秋雨前線が500ミリに及ぶ降水を記録し、この集中豪雨により 島根県を中心に河川の洪水が発生し、島根県だけで448名の犠牲者を出してしまったのです。

大分県や宮崎県も最大900ミリに届く降水量がたった一日で降ったために、河川の氾濫や土砂崩れによる犠牲者がでました。

列車が断崖に転落したり水害などで、死者 768人、行方不明者202人、負傷者491人、家屋破損 2万5803戸にのぼると報道されました。

この頃には、日本軍の勢いが止まり敗戦色も見え始め、気象報道管制は更に厳しくなり、暴風警報特例もほとんど発表されなくなりました。

そのために被害が拡大したとの見方もあります。

昭和18年大水害の水位標

上徳丸(丸亀)昭和18年大洪水の水位標

関門地区 昭和18年大洪水の水位標

※この水位標は今は撤去され、新しく公民館に設置されています。

昭和18年大水害を新聞記事でみる

昭和18年水害を体験者が語る!

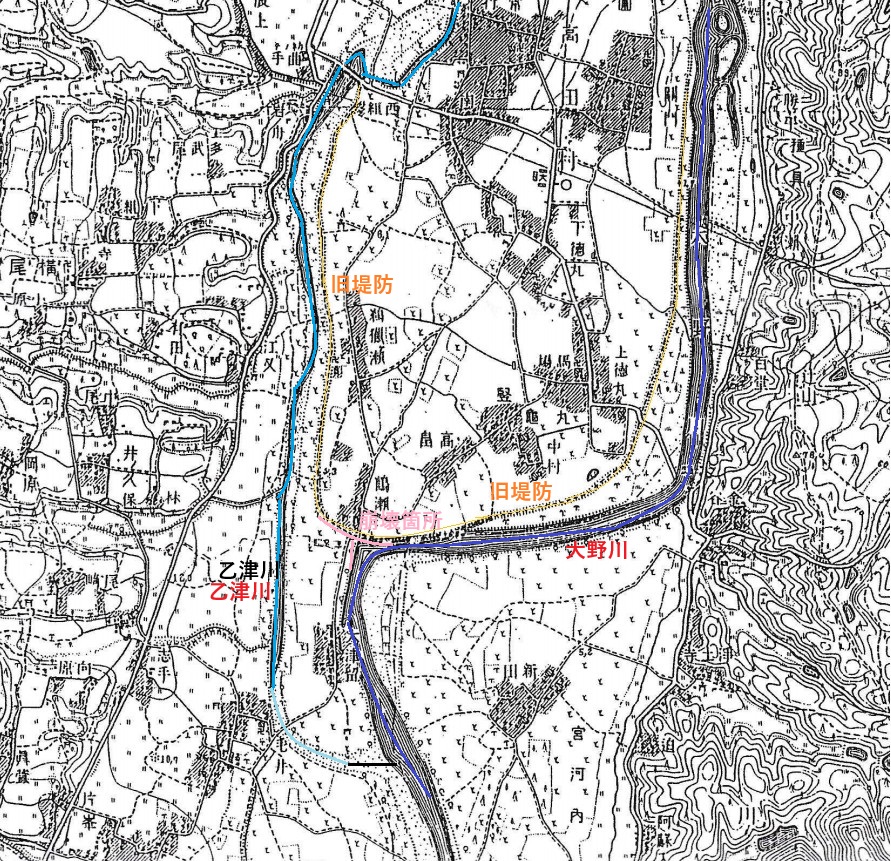

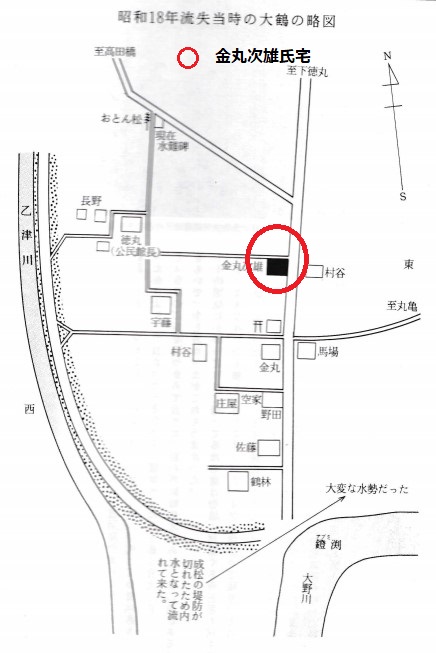

昭和18年の大洪水で家と共に流された金丸次雄氏の体験

金丸氏は昭和18年の大水害の写真を撮られた方で、上記の地図にも出てくる流出家屋の金丸次雄氏です。水害後は常行のほうに移転されたようです。

その金丸さんが水害時の様子を「ふるさと講座」で書かれていましたが、そのときの堤防の決壊、洪水に家と共に流されていく様子が非常に臨場感にあふれ一気に読んでしまいました。

ここに、その記事を載せたいと思います。

この記事を読んで気づいたことですが、決壊はこれまで宝塔様あたりが先に決壊したものと思っていたのですが、この記事を読む限り、今の浄水場辺りに当時あった堤防が松岡からの内水により先に決壊し、その後、宝塔様辺りまで崩壊していったのではないか、と思われます。

寄稿者の家の位置と間取り図

昭和18年の大洪水を語る <ふるさと講座より> 金丸次雄

思い出したくないが忘れることの出来ない、九月二十日が又やって来た。妻は毎年のこと、本年も赤飯を炊いて仏前に供え、静かにあの日のことを想い浮かべた。

昭和十八年九月二十日、連日降り続いた大雨で、大野川の水量が増しているであろうと朝七時三十分堤防に上がってみると、大変な増水で堤防上から数メートルの所に濁流が押し寄せていた。大鶴部落の人、数人が水見に来ていたが、水の増え方が早い。見ていてなんだか背筋がぞっとする気持ちだ。これは大変と感じ役場の書類が気にかかり、すぐ引き返して自転車で役場へ。受け持ちの兵事の動員関係書類を先ず二階へ、続いて税務関係の土地台帳字図等関係書類全部を二階へ上げ、能仁寺の後藤さんの受け持ち戸籍簿等を一緒に倉庫から二階へ。

雨は相変わらず降り続く。一服していた時、岩尾さんがびしょ濡れで武男さん(?)と二人で役場に走り込んで来た。金伝(当時 中村文明氏)の前の堤防が危ない、決壊するのは時間の問題とのこと。

「金丸君、書類の片付けが済んだら早く帰ってくれ。でないと帰れなくなるぞ」とのこと、二階に上がって半鐘を打ち鳴らしたが、暴風雨のなか、何人の人に聞こえたか。二階を走り降りてそのまま雨の中走って家へ向かった。

途中丸亀から高田橋へ通じる排水溝の水があふれて、十字路の所は腰まで濁水につかり泳ぐようなかっこうで渡った。トマト竹等が高田橋の方向へ向かって流れていた。

帰宅してみると母が「なんと降るの!」と言いながら火焼を焼いている。 金伝の所の土手が切れるらしいで、早く片付けをしないと、と言って納屋に飼っていた鶏五羽を二階に投げ上げ、母屋の大事なものを倉へ運んだ。途中、前の村谷の又おっさんが馬を引いて来た。「納屋を貸してくんない」とのこと、納屋へ馬をつないだ。又四郎さんが帰りかけたので呼び止めて、帰らんでここに居るように言ったが、又四郎さんは馬と一緒に若宮様の付近まで流されて亡くなった。

又四郎さんが帰りかけた時、前の村谷正君が子供を連れて来て家に置いて、うちの家はもう床上迄水が来ちょるき、帰っち妻を連れて来るから頼むと言いながら帰ったが、後でこれなかった。最後の荷物を運んで、蔵から引き上げる時、つぼいっぱい濁流が来て腰迄水が来た。増水が早いので、てっきり金伝の所が切れたのだなと思いながら母屋に帰ってみていると、濁流は南の堤防の隘路から高畑の方向に物凄い勢いで流れて行く。ときどき材木も流れて行く。間もなく竹林に囲まれた丸崎一三さんの家がつぶれるのが見えた。これはおかしい、金伝の所の堤防は、まだ切れていないのだと思うと同時に、これは「あぶみ」の堤防が危ないぞ、あの隘路からこれだけの濁流が来れば堤防の外側をえぐられて「あぶみ」の決壊が先になるかもと考えた。その通りだった。水の増えるのが非常に速い。 「あぶみ」の堤防が決壊したのではと思いながら雨戸を全部はずして、水の流れを良くしようと思って見ていると、新宅の家が百六十米位南)ばらばらになって浮き上がった。子供が三、四人家の材木にしがみついていて、引込線の電柱がふあっと倒れるのが印象に残る。引き続いて鬼子母神堂の社が、がらがらと大きな音で崩れ

落ちた。(家から百米位)これは唯事でないと二階に上がる。日本刀、なた、鎌等持って見ていると、家の中の鍋、釜等が水に浮いて流れ出している。

母はまだ仏様の前をうろうろしているので、「早よう上がらんな」と言ったら、お前が命がけで貰った勲記を流してはいけないとはずして二階に上げている。母もすぐ二階へ。二階の梁に、一番奥に村谷正君の子供をおぶって母が、次に長男(生後五十日)を負った妻、一番東に自分が、みんな梁をしっかりつかまえるようにしていたら、間もなくバリバリと大きな音を立てて家がつぶれた。二階の板が水につかった。五人共屋根に押しつぶされてしまった。

母が「アサヱ、心配しなんな。家がくずれてんうちの屋敷は〝くね”がかこうちょるき、流るる心配はねえき、安心しちょん

ないえ」と言いながら、でも早く屋根に穴をあけて出らんと、このままでは屋根の板の間に挟まれて危ないと思って、鎌で草葺きの竹を切ったり小麦からを切って少しずつ穴をあけようとするが、気ばかりあせってなかなか穴があかない。妻も真剣になって竹をへし折ったりした。少し外が見える位の穴があいて東の方を見ていたら、倉の北側の椋の木の枝がすっと、外れて見えなくなった。 あっ流れたと思ったが、家の周りは径50センチ以上のくね、椋、榎の木が二十本位あったのにどうして流れたか、とにかく早く外に出ないと、と思って屋根の穴を大きくするように包丁で切りほいで少しずつ大きくしている時、包丁を取り落とす。鎌でやっていたら、水に浮いた屋根が流れながら何かの拍子に竹が動いて、大きく一人出られる程になった。

先ず自分が出て妻を出し、母を出した。その時は既に、おとん松(現在水難碑の立っている場所)の東側を流れている。屋根は西側半分は崩れて、東側半分のみになっていた。母は「あら、うちゃ流れよんのな・・・・・・」と絶句。屋根の西側に上っていたら、恐らくみんなちりぢりになっていたことだろう。其の年の七月の終わりに東側の屋根をふき替えていたので、東側だけ崩れなかったのだ。

西の方を見たら、村谷正君夫妻がまだ新しく建てたばかりの家で屋根ごと浮い

て、棟瓦の上に雨合羽をかぶった夫婦が子供一人を抱いて流れていた。預かった子供を此處までは助けたという気持ちで母の背から抱き取って高くさし上げて見せたら、二人共わかって手を振りながら声は聞こえなかったが「頼むで・・・・・・」と言っている様にみえた。

東の方を見たらもう高田中泥海になっていて、ずっと東に新宅の叔母が大きな木に乗って水をかく様にして流れている。手をあげたら叔母も手をあげて応えた。

その時、五才位の子供(男子)が叔母の前で木に真剣しがみついているのが見えたが、その子は助からず叔母一人乗っていた木が高田橋の取付道路の櫻の木につっかかって、その櫻の木にとびついて助かった。途中で前にいた幼児は力つきて流されたことと思ったが、後日そのことを叔母に聞く気になれなかった。 自分の目の前で愛児を失った叔母の気持ちは察するにあまりあるものがあった。

よく見ていると自分等の家は、このまま行けば南の首藤勝美さんの屋敷か、下徳丸の岩尾さん方附近に流れ着くと思われたが、流れが変わって南をはずれて常行の薬店の方向へ向かって行く。雨は相変わらず降り続く。気がついたら今迄茅の上で足は水につかっていなかったのに足首迄水につかっている。見ると茅葺きの屋根がだんだん水を含んで沈んでいる。 高田橋の取付道路を越して乙津川に引き落とす水の音がすさまじい。ああ、あそこ迄行って乙津川に落ちたら駄目だと思った。よく見ると薬店の西にあった東猛さんの家が無い。戦地で一線から一線と約五年余、かすり傷も負わなかったのに、この水で参るか、残念だがいたし方

無いと覚悟を決めた。それで妻に長男に乳を飲ませるよう言ったら、長男を背から降ろし前に抱いて乳を飲ませる。見ると子供は、すすで真っ黒になった顔で口だけぱくぱくさせて乳を飲んでいる。

其の時母も覚悟を決めたのか「次雄、あん木に泳いで行っきらんか」と首藤伝明さん方の楠の木迄「泳いで行け、一人でん助からんと金丸の家は絶えちしまうぞ」と、妻も「次雄さん、そうして下さい。私は、ばあちゃんと一緒に行きます」と。 「馬鹿言うな、乙津川に落ちたら、どこかで橋桁か何かに引っ掛かって助かるわい。ここ迄来たら皆一緒だ」と言う。

母が「アサヱ、四国の琴平さんへ御願をかけよう」と、母の出は明治の寺の下で、禅宗のお経を読みだした。妻は眞宗の出で般若眞経を、覚悟はしたものの、自分は心の中で南無妙法蓮華経を唱えた。

其の時「助けて!」と声を聞いて振り向くと、西の方三〇米位の所を、長持ちに乗った女の人と子供二人非常な速さで乙津川の方へ落ちて行った。後で考えると村谷サカヱさんだったと思うが、どうすることも出来なかった。其の時丁度北東風が強い勢いで吹いていた関係か、家の屋根が水の流れを外れて少しずつ東の方へ寄って行く。これは助かる

かも知れんぞと思っていたら、北東風のため波が南の方へ打ち寄せて来る。だんだん屋根が東の方へ寄って行く。と鶴田孝さんところの納屋の南に一本の栗の木(径一二〇センチ)があって、それに屋根の北の端が突き当たった。母がすぐ其の木に手をかけて「次、こん木に登れん…..……..」と。一人は登れるが、みんなは登られないので、じっと屋根の様子を見ていると、木に突っかかった屋根の端を支点にして、屋根がおりからの北東風による波で東の方へ這入って行く。あゝこれで助かった、乙津川に落

ちずに鶴田さんとこの坪に入るぞと胸を撫で下ろす気持ちになった。

見ると、孝さん所の家も軒下が三〇センチまで水につかっている。そして、

家の前にトマト竹の束やら材木等が夥しく集まっていた。板ぎれを拾ってトマ

ト竹や材木の上に渡すと、一人で渡って孝さんとこの屋根に行くことが出来る。

屋根の手前迄行ったら孝さんが「お母さん、うちかてー妙な人間が来たがな!」

と言っている。無理もない、びしょ濡れで煤まみれの人間が水の上を歩いて来るのでびっくりしたらしい。

「孝ちゃん、鶴瀬の金丸で。すまんけんど家が流れたんで、あんた方の屋根に上がらして、くれない」と言ったら「なにえ、次ちゃんな。 おかん、鶴瀬ん次ちゃんが家に乗って流れたんと。」 「何え、鶴瀬ん金丸さんが流れたえ。そりゃ大変じゃっ。金丸さん、はい、どこでん良いき屋根をほいで家ん中へ入いんない」と言ってくれた。ありがたかった。

引き返して、母の手を引いて屋根迄、次に長男を負んだ妻の手を引いて屋根迄、屋根に竹を渡して足場、屋根葺きの時にするように足場を作ってみんなを助け上げた時は、ほんとに疲れが出てなんとも言えない感じだった。

預かった村谷の子供も助かったし、みんなはどうしただろうと、屋根の上で鶴瀬の方を見ると、雨に煙って、はっきりは見えないが、倉がかすかに見えるようにある。大丈夫、倉だけは残ったと安心したが、すでに倉は流れていて、屋敷の北東の角にあった大きなたぶの木が雨に煙って、倉のように見えたのだった。倉だけは大丈夫と思い込んでいたので、自分の目の錯覚だった。

昼すぎから水が引きはじめた。考えてみると、流されたのは午前十一時頃だったろうか。夕方水が引いて孝さんの家の二階へ入れて貰った。あゝ助かったなあと思ったら、体中の力が抜けてしまった。

一晩休ませて貰って、夜明けと共に厚くお礼を言って、常行の仲摩酒屋へ。酒屋も初君が大分駅勤務で、叔父と叔母が倉の二階へ避難していて「あゝ助かったか。よかった良かった」と言って、腹がへったろう飯を食えと言って、飯じょうけのご飯を手づかみで食べた。倉の外に柿の木があり、柿の実があるのをもいで、少し渋かったがこれもうまかった。

十時頃気にかかって家まで帰ってみたら倉は勿論、屋敷ぐるみ石垣も何も残らず、大きな井戸側も無く、井戸のポンプとパイプが曲がって残り、それとたぶの木が一本残ったきり、呆然と屋敷跡にたたずんだ。

大鶴部落の九軒全部流れて、大きな石が、えぐられた屋敷跡や畑跡を埋めつくしていた。後で聞いたら、雨は六百ミリから七百ミリ位降った由。又台風が二十日の六時大隅半島をかすめて四国を通り、十八時には若狭湾へ抜けて行った由。考えてみると、あの北東風が吹いた時丁度

佐賀関か豊後水道を台風が通ったことになる。あの台風の北東風の波のお蔭だったかと・・・・・・。 又琴平様のお蔭も……。

昭和十八年九月、現在の岩丸小路に宅地を求め家を新築。

昭和十九年五月、建築を終わり、取り敢えずひとりで母と妻と長男の髪の毛を持って琴平宮へ御礼参りをしたが、本殿に参拝し

た時は感無量であった。其の後三回、五回と想い出しては参拝する。

昭和三十一年には母が亡くなって一緒に参れず、母の位牌を持って妻と参拝した。

昭和十八年九月二十日の高田大洪水が発生したその日を語る。

昭和61年に高田ふるさと講座で昭和18年大水害の経験者の聞き取りをしています。その内容が 高田ふるさと講座で発表されました。

時 昭和六十一年六月十日

所 中村 鏡 氏宅

語り手 中村鏡 氏

中村トミ子 氏

中村文明 氏

聞き手 中村英夫 氏 (高田公民館主事)

記録 岡松幹雄 氏

私が川の水を見に行ったのが朝の四時頃でした。その時堤防は、もう四尺位水につかっていました。それで早く帰って水仕舞をせにゃあと思い、水仕舞をしたのが四時過ぎから七時の間でした。金伝のおばあちゃんにも丁度会って一緒に堤防の水を見たんです。

その時に、あれだけ水が、のしかかっちょると堤防が切るるちゅうことを察知したから、すぐ帰って水仕舞にかかったんです。

「水仕舞ということは具体的に言うと、どういうことですか」

畳を上げたりね、穀物を二階に上げたりな、水が家の中に入っても、ぬらさんように、それが第一。

「畳は、どげえしち上げち、どげんとこへ置くんですか」

それは台を持っちくるんじゃあ、座敷の中にね。台を持っちきち、台の上に置くんじゃあ。うちかたは箪笥を置いたじゃあねえかえ。箪笥のひき出しを二階に上げち、からになったわくの上に畳を置いた。その前に弟を水の監視にあてた。見張りにつけちあったんじゃあ。その時に、ここから五百メートル位離れた桐畑のところにある堤防が七十メートル位ばさあっとくえち、黒い土が障子のように立っちょるんじゃあ。そこが切れると思うたから、この家が一番に流れて無くなると思うた。ところが幸いに向こうの堤防を水が越した訳じゃあ。 現在の水源池、工業用水池の付近が切れた訳じゃあ。

「それでは七時頃水仕舞がすんだんですな。すんじ、どげえしたんですか」

私かたは中村文明さんかたに、みんな避難したんです。それが七時か、七時半ごろです。

「それから金伝の離れから水を見よったわけですか」

いいえ、それまでにご飯を食べた。それから一番に丸崎さんの家が流れた。この部落の一番はずれの家が流れたんじゃ。

「それは堤防が切るる前じゃあな」

ええ、八時頃流れたんじゃあ。

「それは浸水のためじゃあな」

溢流堤が切れたからな。

「鶴瀬の家はまだ流れちょらんのかな」

ああ、まだ流れちょらん。溢流堤を越えた水が浸水して、丸崎さんの家は草葺きで、ここを流れて通ったんじゃあ。 ここが流れになったんじゃあ。 金伝と堤防の間が流れになったのです。

それから九時頃かな、本格的に部落が肩なでに、ばさばさ家が倒れて、おおかた一隣保班流れたんです。ちょっとの間に九軒が流れた。村谷さんが二軒、鶴林さん、お菓子屋さん、金丸さんが二軒、野田さん、宇藤さん、丸崎さん、一隣保班が跡形もなく流れた。

「その時は流れるんが見えたんですか」

大きないちょうの木やたぶ、椋の木がばさばさ倒れて流された。それが九時頃かな。

「丸崎さんかたが流された時は、水はじわっとあがっちきたんですか」

まあそん時は水が小さいんじゃあ。 堤防が切れた時は、どろ水が、かぶせるようにして流れて来た。馬が立ちあがっち来るような。丸崎さんが流された時は越し水じゃったきい、じわっと流れて来た。

「丸崎さんの家が流れち来た時は、助けちくりいち、言うような声は聞こえんかったかええ」

その時は丸崎さんかたは、丸屋かどっかに避難しちょったらしい。 大鶴のしは、堤防に上がっちょったきい助かった。金丸さんかたは家に乗っち流されたけんど、鶴田孝さんかたに流れついち助かった。「この家のまま流れた話は上記の金丸さんの記録に記載」

「鏡さんの奥さんのお姉さんは木に登っち助かったっち言うたなあ」

そん話は鶴瀬ん部落に行っち、本人に聞いた方がいいんじゃあねえかなあ。六才位の女の子と二才の男の子を二人連れて木に登っちょったんじゃわなあ。自分かたの家と木の間に丸太を渡して木に登ったらしい。高田では昔は水見とか、水仕舞とかいう言葉があったんです。

水見というのは、大雨が降ると堤防に水を見に行ったもんです。水仕舞といえば、すぐひ焼きにきまっちょった。まるまる一日雨が降ると、この付近の人は堤防に上がっち見よったなあ。昔は高田はお米を作っておらんかった。明治がたんしは、ほら高田んしは雨が降るけん、ひ焼きを焼きよるっち言うち、悪口をいいよったんじゃあ。 ひ焼きというのは、おかずも無くて食べられるから避難食じゃったんじゃあ。 昔は高田は、ひ焼きちゅうのが通りぶちょうじゃったんじゃあ。

「生活用水はどげんしよったんかええ」

バケツとか、はんどなんかに入れち、とっちあったんじゃあ。 水が出て一番困るのは飲み水じゃわなあ。味噌とか醤油、塩、そげんもんは一番上にあげよった。今は水道があるけん、いいけんど、十八年頃は水道は無かった。水がひいても、何日間も井戸水は使われんきい、困っちょった。 いのこが、ポンプの家がなんぼかあったけん、当時はつるべ井戸の家も多かった。なかには、つき井戸をしちょる家があったけん、そこの家の水をもらいに行った。しかし、つき井戸の家は少なかった。

「お宅の家は洪水の時、流れたんですか」

バケツとか、はんどなんかに入れち、とっちあったんじゃあ。 水が出て一番困るのは飲み水じゃわなあ。味噌とか醤油、塩、

そげんもんは一番上にあげよった。今は水道があるけん、いいけんど、十八年頃は水道は無かった。水がひいても、何日間も井

戸水は使われんきい、困っちょった。 いのこが、ポンプの家がなんぼかあったけん、当時はつるべ井戸の家も多かった。なかに

は、つき井戸をしちょる家があったけん、そこの家の水をもらいに行った。しかし、つき井戸の家は少なかった。

「お宅の家は洪水の時、流れたんですか」

この家は当時の家とは違うけんど、流れんかった。水が来たのは、元の家の二階の下が二尺ぐらいかな。二回におっても恐ろしいばかりじゃな。金伝は高いから安全じゃったわな。

「家に住めるようにするには、大変だったでしょう。」

とてもとても。 水が引くほど、どべを流さにゃならんけんど、うちかたは金伝におって、この家におらんかったけん、家に帰っち掃除をするのが大変じゃった。金伝に二晩か三晩泊めちもろうたけん、家に帰っち来た時は床に一尺位どべがたまっちょった。水が引くほど、ほうきを持っちょっち、土を流さにゃあならんかったんじゃがな。まだ水が床にあるうちに、どべを流さにゃあならんのじゃあ。高田は、昔は一部屋か二部屋は床に板を張らずに、竹のすを編んで、それを敷いちあった。板を張っちないから、乾きが早かった。床が乾かねば、畳を敷かれんきいなあ。床の竹が腐れば、すぐ竹を切っち来ち、新しい竹を敷けばいいきなあ。

「住めるようになるには、何日位かかりましたか」

何日も、何日も、どべを出して床を乾かさねばならん。そうせんと畳を敷かれん訳じゃあ。

「水害を避けるために、家の近くに木や竹を植えることもあったのですか」

家の回りに、たぶとか榎、椋の木を植えた家が多かった。 その木のことを「くね」と言うんです。今の人は昔のことを知らんから若い人は「くね」を切り倒してしまう、と年寄りが言いよるわあ。その「くね」を植えちょくと、年に一度か二度枝打ちをすると、それが薪になりよった。高田は山が無いけん、薪には不自由しよった。くねを植えちょくと、洪水の時に水の流れを止めたり、家の安全のために役に立つし、また薪にもなりよった。

「洪水は農業にとってプラスになることもあったと聞いたこともありますが」

洪水は肥えた土を持っち来るからな。堤防は決壊せんでも、しり込みちゅうち、川口の方から肥えた土を運んで来よったんじゃあ。

「しり込みですか」

はい、川下の方には堤防が無かったので、川下の方から浸水して来て、その水が肥えたどべを運んで来よったんです。

「そのほか、水が出てプラスになることは」

たき物拾いっちいうのがあったなあ。洪水でたき物が流されるきい、そのかわりのたき物を拾うちこんと、ふろも沸かされんし、ご飯もたかれんきい、川原に流れち来たたき物を拾いに行った。昭和十八年の洪水の時は、冷蔵庫や洗濯機やテレビのようなむつかしい道具が無かったきい、まあよかった。

〔記録者 あとがき〕 対話形式であり、なお大分方言を生かすために対談そっくりの表現にしました。あしからず熟読玩味してください。

これを読んで

これだけ方言で書かれてはわかるまい、と思って読んだが、そんなに年が違わないということか、完璧に内容が理解ができてしまった。そして、懐かしい言葉も多く出てきた。

「ひ焼き」「隣保班」「どべ」「いのこ」「はんど」など。

また、この話から、金丸(次雄)さんの話とも共通し、堤防の決壊したのは、今の浄水場がある辺りにあった堤防だと言っている。そしてその水は丸亀方面では最初に丸崎さんの家をながして堤防の内側を流れ、金伝(中村文明氏)の家と堤防の間を流れていったようである。<当時の堤防は今の位置より60m河川側にあった>

昭和18年の大洪水 郷土史「ふるさと松岡」より

高田の「高田村志」と同じような郷土史が松岡にもあります。その中で「第二節洪水のたたかい」3・昭和18年の大洪水の中で鶴瀬地区の決壊の様子が地元の村谷さんの手記で書かれています。

貴重な資料のその中から高田に関係する部分を引用させていただきます。

昭和18年の大洪水

度重なる大野川の洪水とたたかってきた流域の人々に、今でもなまなましく記憶に残っているのが昭和一八年の大洪水である。

この洪水は近年における最大のもので被害も大きく、この体験が大野川改修工事の必要性を認識させ新しい堤防工事着工へ

の足がかりとなった。

昭和一八年九月一九・二〇日の両日、台風二六号によって降り続いた雨は総雨量五七七ミリメートルにも達した。この雨量

は通常の一番多い六月分と七月分を合わせた雨量をさらにうわまわる量で、この雨量がわずか二日間の間に降ったのだからた

まらない。

水量を増した大野川は水勢をつけ、だく流となって直進し、やはり明治二六年の洪水の時のように上流の戸次のすばな・松

岡の成松・高田の鶴瀬の堤防を次々に突き破り、村々を襲っていった。

この恐ろしい大洪水を体験された大津留にお住まいの老人会長の村谷さんはその時のもようを次のように語ってくださっ

た。

村谷さんの話

九月一九日から降り続いた雨は二〇日の未明にかけていちだんと激しさを増し、遂には一時間に雨量が百ミリメートルを越えるに至りました。この雨で大野川は急に水量を増し、あまりの多さに計量器もこわれてしまったほどです。

人々はいつものように増水にそなえて炊き出しの準備をしていました。私は川の様子が心配で二階にあがって大野川を見ていると、成松のお宮の方から大きな雲か、かすみのようなものがもりあがってこちらに向かってやってくるのが見えます。一瞬「あれは何だろう。」と思ったのですが、すぐにそれが堤防を突き破って押し寄せてくる大水だとわかりました。それは人間の背丈以上もある大きなかたまりとなって、うねりながら松岡地区を襲っていきます。成松の堤防が切れたのです。あっという間にだく流は家の中に流れ込み、あれよあれよという間にたたみの上を越し、天井まできてしまいました。 家の中のものが泥水につかったり、流れたりするのを見ながらなすすべもなく、大人も子どもも高い所へ必死で逃げました。 非常食のおにぎりをつくるために炊きかけていたご飯が、はがまのままプカプカ流れて行くのにどうすることも出来ません。シーズンオフで倉の中に入れておいたたくさんのからの漬物だるがプカプカ浮き始め、遂には天井につかえ、ミシミシという音とともに家がゆらぎ出しました。今にも倉がこわれんばかりです。あわてて漬物だるのたがを斧で切り、やっとのことで家がこわれるのをくい止めることが出来ました。

軒下までつかった家の二階の窓からあたりを見回すと、家が次々と流されていくのが見えます。地区の守り神とあがめられていた天神様が、家の前を通って高田の方に流れて行ってしまいました。

上流の方からたくさんの牛馬やにわとりが流されて来ます。民家も次々と流されていきます。わら屋根の家はそのままプカプカ浮きながら流されていきますが、かわら屋根の家は流されながらくるっとひっくり返ってしまいます。流されて行く屋根の上で助けを求める人や、防水林につかまって助けを求めている人もいました。しかし、その防水林もやがて根こそぎ流されて、人と木がいっしょに目の前で水にのみ込まれて行くのにどうすることも出来ません。何とかして助けなくてはと思い村の若い男の人達に声をかけ、家の漁船をくり出しいっしょにだく流の中を無我夢中で助け出しました。降り注ぐ雨の中船をこぎ出し、屋根の上や木につかまっている人を船に乗せ安全な場所へ移す作業は、命がけの仕事でした。

軒まであった水も昼すぎになると川下の鶴瀬の堤防がこわれると同時にぐんぐん引き始め、夕方には引いてしまいました。

人々はすぐ復旧作業に取りかかりました。ぬれてないまきや米を持ち寄りご飯を炊き、炊き出しをして助け合いました。同じ松岡地区の中でも被害を受けなかった人々のさっそくの食料・物資の救援にはありがたいものがあったのを覚えています。

かいこの炉に火を焚き、ぬれた着物をかわかし、暖をとりました。九月とはいえ、ぬれた着物や身体のままではやはり寒かったのです。その日は、わらの中に入ったり、ぬれなかったふとんや衣類にくるまったりして寝ました。

次の日からは本格的な復旧作業です。井戸掃除をはじめ、近所みんなで力を合わせてとりかかりました。家の中にはたくさんの泥がたまっているので運び出し、汚れを洗って落とします。ぬれた畳はほとんど使えなくなってしまいますので、あきらめて新しいのを買うよりほかありません。

野菜畑に行って見ますと、土中深くうずもっていたあの長いごぼうの根のほとんどがむき出しにされ無残この上なしです。何年もかかって耕し、作りあげた畑の表土がごっそり流されてしまったのでした。

家の周りを見回すと、水流の関係で土が洗われてもとより低くなってしまったところ、反対に運ばれてきた土砂でうず高くなってしまったところとさまざまで、以前の地形とはすっかり変わりはててしまっています。 流されてきた木切れや布ぎれなどが至るところにひっかかり、ごみの山のようになっていました。

その後は、くる日もくる日もごみをとり除く作業に追われました。機動力もなく、戦争のまっ最中でもあったため、男子の人手も足りず作業はなかなかはかどらなくて復旧は困難を極めました。現在のような災害に対する救援組織があるわけではありませんので、地縁・血縁で助け合っての復旧作業です。道路もなかなかなおらず車力が鶴崎まで通るぐらいになったのは、一ヶ月位してからだと記憶しています。

この復旧作業には学徒動員による大分高商生 (今の大分大学経済学部)の応援がありました。 この人達の尽力で復旧作業がはかどったことはいうまでもありません。

水難者慰霊祭(毎年9月1日に開催)

あれから80年たった大水害。今は自治会、鶴瀬地区、遺族と共に一乗寺で毎年、水難者慰霊祭が行われています。

今年(令和5年)の水難者慰霊祭を見てもらうことでこの稿を終わりにしたいと思います。

水難者慰霊祭(毎年9月1日に実施)

水難者慰霊祭終了後に、鶴瀬地区の代表が水難者慰霊を参拝されます。

鶴瀬地区の自治会長と副会長による参拝

(当時の安部鶴瀬自治会長と得丸副自治会長)

水難者慰霊碑(昭和18年と明治26年の水難者が祀られている)