高田若宮八幡社の秋季例大祭(秋祭り)では、小池原神楽神楽が舞われている。しかし、かっては高田にも常行の人たちが中心となり神楽を舞う人たちがいたのである。残念なことに、その神楽も高田大水害により、神楽の衣装や小道具が流されてしまい途絶えてしまったのである。再興も考えられたようではあるが、それもかなわず現在に至っている。

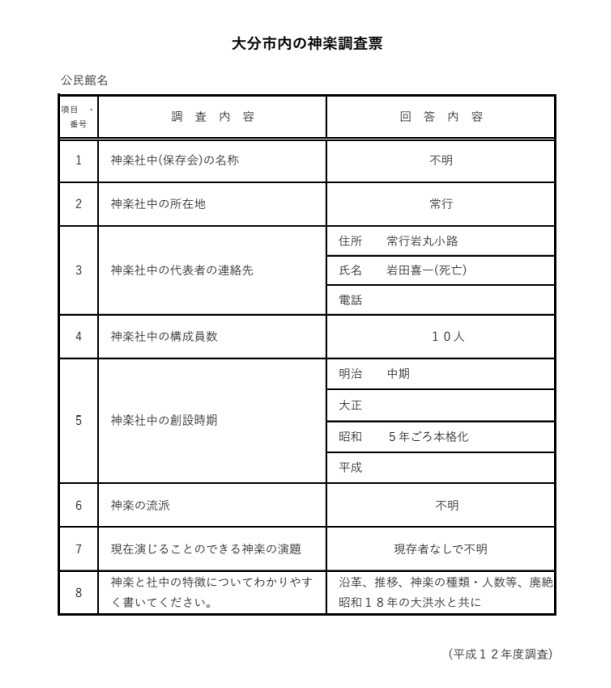

今回、公民館の資料の中に、大分市からと思われる大分市内の神楽の実態調査依頼があり、その時に作成したと思われる返答書が見つかった。

字のわかりにくい部分もあり、当初の原本と、それを新たに書き出したものを併記して載せたいと思う。

高田神楽調査票及び仲摩貞夫氏の覚書

高田神楽 仲摩貞夫氏の覚書

1・高田神楽の沿革

創立は明治中期と思われるが、詳細は資料なきため不明。

今より約80年前常行岩丸小路、 岩旧喜一なる者近內の若者 十人余を集め、立舞の指導、諸道具の作成、諸準備完了により充実した神楽団が出来上がり、近所よりの招きにも応じた。流儀は不明なるも世評は好評のようだった。大分郡明治村二目川にて指導教授。現在も現存し、村内の祭典には興を添えているそうです。

2・現在までの推移

私たち子供のころより村内二社の祭典唯一の余興として村民を楽しませていた。昭和5年(?)の頃、人員の増強、衣装の新調、笛太鼓・面の新調をし、まるで興行化し、各地に招待され大好評を博した時もあった。

時勢から事前に凋落

満州事変、大東亜戦争の拡大、折も折、昭和18年例の大洪水に衣装道具一切流失ここに高田神楽は永年の幕を閉じた。

3・神楽の種類

- ひい神楽 お姫様のようなしなやかな舞

- 岩戸神楽 四人で鎧を着て刀を振りかざして舞う。

- 荒神(荒神) 芝引といって一番子供が喜び子供と力比べをした。

- 蛇切(じゃきり) 長崎のおくんち舞ににたもので長崎のより約1/3の蛇の太さ、 スサノウの尊(みこと)との大格闘がはじまる。

右の神楽を全部舞って三十三番一晩中舞い通す。

高田の神楽の日は旧の二月二十二日 七月九日の大祭

夜は浪曲が行われた 十一月二十五日火祭(鎮火祭)

4・メンバー

メンバーは常行 岩丸小路(四小路)の男子约十人位

- スサノウの尊 仲摩勇次郎 (蛇を適当な人がなる)

- 稲田姫 仲摩八百蔵

- 稲田娘の父 仲摩民次

- 荒 神 仲摩勇次郎

- 〃 仲摩 春太郎

- 〃 仲摩奥太郎

- 〃 仲摩乙蔵(荒神の大先輩)

- ヒョットコ 東 格太郎

- 〃 仲摩益人

- はやし方 四名(大太鼓1名・小太鼓一名・横笛一名・あわせ鍾一名)

資料全くなきため、見覚え、記憶にたよる。

O 2000年七月二十七日 仲摩貞夫 記

(明治四十一年八月二十日生まれ九十一歳)

(※ 仲摩貞夫氏は高田史の研究によく名前の出てくる方である)