第三章人物 6・毛利空桑を読む前に

第三章人物 4で書いた毛利太玄の息子が毛利空桑です。毛利空桑は高田の三哲、紀行平・毛利空桑・岡松甕谷の一人として高田ではよく知られています。

これまでに「高田歴史散歩 毛利空桑」でも書いていますが、再度「高田村志」を意訳しながら読んでみたいと思います。

👉高田歴史散歩 毛利空桑<毛利空桑のパンフレット>

詳しく知りたい方は⇒毛利空桑記念館

(大分鶴崎高校近くに【空桑・思索の道】があります。

毛利空桑記念館

毛利空桑

※年齢は「高田村志」では数えのため、元の「高田村志」を尊重し満ではなく数えで表記しています。

なお、空桑の年表を作成し、それには満年齢で表記します。

| 西暦 | 元号 | 年齢 | 記事 |

| 1797 | 寛政九年 | 1 | 大分郡常行村に毛利太玄の二男として生まれる。 |

| 1810 | 文化七年 | 13 | 脇蘭室に就いて漢学を学ぶ |

| 1813 | 文化十年 | 17 | 帆足萬里の門下生になる。 |

| 1817 | 文化十四年 | 21 | 熊本の薮弧山に学ぶ。 |

| 1819 | 文政二年 | 23 | 熊本の大城霞坪に学ぶ。 |

| 1821 | 文政4年 | 25 | 福岡の亀井昭陽に学ぶ。 |

| 1824 | 文政七年 | 28 | 高田に帰り、常行に私塾「知来館」を開き、漢学を教える |

| 1834 | 天保五年 | 38 | 鶴崎番代に勧めにより鶴崎に「知来館」を移す。 |

| 1835 | 天保六年 | 39 | 鶴崎お茶屋での講釈も引き受ける |

| 1837 | 天保八年 | 41 | 再び、番代に呼び出されお茶屋の講釈を受け持つ |

| 1849 | 嘉永二年 | 53 | 空桑に対する非難が絶えないため、すべての役職を辞退する。 |

| 1853 | 嘉永六年 | 57 | 斎藤監物、吉田松陰が訪れてくる。 |

| 1854 | 安政元年 | 58 | 伊予三島に「日新館」を開く。 |

| 1856 | 安静三年 | 60 | 三島から帰り、大在(横田村)に塾を開く |

| 1860 | 万延元年 | 64 | 番所内に「成美館」を設け、指導に当たる。 |

| 1867 | 慶応三年 | 71 | 様式兵法を学ぶための「観光場」「有終館」を設け、指導に当たる。 |

| 1868 | 慶応四年 | 72 | 「御許山事件」 |

| 1871 | 明治三年~四年 | 75 | 大楽源太郎を囲った件で取り調べを受け、処分される。 |

| 1872 | 明治五年 | 76 | 家族のうち、空桑のみ釈放される。 |

| 1877 | 明治十年 | 81 | 「天壌社」を結成する。 |

| 1883 | 明治十六年 | 87 | 陸軍中将谷千城が空桑を訪問し歓談する。 |

| 1884 | 明治17年 | 88 | 従六位に叙せられる。 |

| 1884 | 明治17年12月22日 | 88 | 10日後、没する。八十八歳 |

幼児の就学

毛利空桑は幼名を熊八と言い、毛利太玄の二男として寛政九年(1797年)<参考 70年後に明治維新があります。>正月15日に常行に生まれます。

小さい時から倜儻不覊(てきとうふき 優秀で信念があり安易に人に左右されない)、気骨があり、自らを許す(ありのままの自分自身を受け入れること)風情があった。14歳で、鶴崎の儒学者脇蘭室について漢学を修めた時に、蘭室は空桑の才を認め、通称を「至」<いたる>名を倹<けん>、字<あざな>を慎甫<しんぽ>と命名した。

日出遊学 <遊学(遊学) よその地に行って勉学をすること>

文化十年 十七歳の時、脇 蘭室の子 脇 延貴の勧めにより、儒学で身をたてんと遊学し日出の帆足萬里(ほあしばんり)の門に入った。その就学中に、破門を受けることが三回あった。その一つは、空桑が萬里の家にあった柿の木に登って柿の実をとったので、萬里に叱られ「柿の実を取る者は樹に縛りつける」との立札をたてられる。しかし、その後、萬里の妻が柿の実をとったことがあったので、空桑はすぐに萬里の妻を樹に縛りつけた。萬里に報復するという所があったので萬里の怒りに触れ、破門させられたのである。それから許されてその門に再度入る。

他の一つは粗暴放縦の為にやったことだろうが、しかしこれもまた後に許されてその門に再度入る。

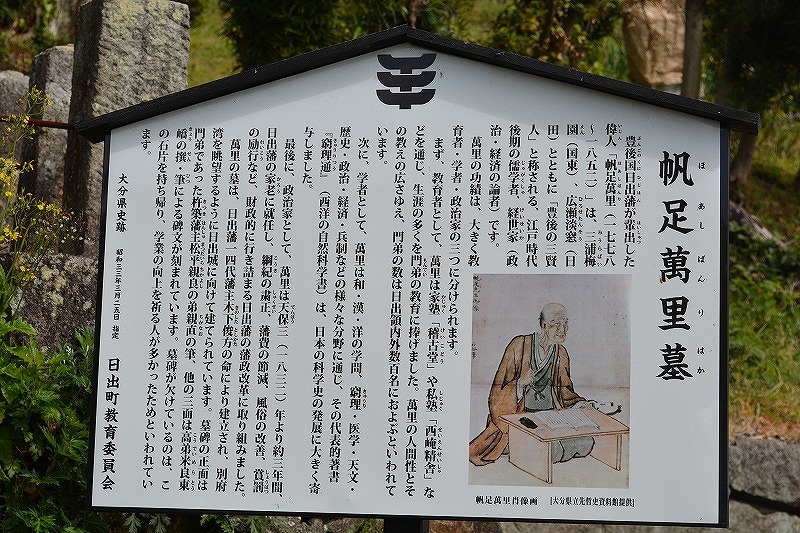

帆足萬里の墓

帆足萬里の墓はこの寺の奥の小高い丘の上に建てられている。天保三年(1832)第13代藩主木下俊敦に請われて、家老職に就き藩財政の再建に貢献した。

この墓は第14代藩主俊方により建立され暘谷城に向けて建てられている。

なお、この寺には拝観料として300円程度<2019年当時>を払う必要があります。

しかし、お金を払っても見どころのあるところです。

整備された境内、日本一の蘇鉄、木下家累代の墓、そして帆足萬里の墓。

肥筑遊学

文政二年(1819年)、23歳の時に萬里の塾を退き、熊本の大城霞坪(おおきかへい)に就て教えを受け、就学中時習館(熊本藩の藩校)の居寮生にならないかと誘われることがあったが固辞して就かず。

<居寮生 熊本藩は人材を育てるため、藩校の時習館で優秀な生徒は居寮生とし、藩費で菁莪斎(せいがさい)に寄宿させ、江戸留学もさせるなど英才教育を行っていた>

二十六歳の時に去つて福岡に赴き、帆足萬里の紹介状を以て亀井昭陽(かめいしょうよう 筑前の儒学者)に学んだ。

帆足萬里の書中に曰く「其爲人豪雋自喜、其材足頼」とまた曰く「越雛不能伏鵠卵」と。

こうして悍馬(かんば あばれ馬で空桑のことをさす)は昭腸の廐(うまや 馬小屋 この場合昭陽の塾)に入った。空桑は就学中は好んで長刀を帯刀した、その長さ四尺二寸(約1.4m)。

常に揚言(ようげん 声を大にして確信以て言うこと)して曰く、「真儒(しんじゅ 真の儒者)は文章ある者必ず武備あり 乃ち身を殺して仁を成す」という一語を心にとどめ、剣術は心影流、槍術は加来流を、体術は扱心流を学んで、骨格は逞しく、体は大きく立派だったので、いつも博多の町で空桑が通るの見ると、「ソレ肥後の居合抜きが通る」と指をさされたりという。昭陽はこれを愛して長剣公(ちょうけん 長い剣を持ったもの)と呼び、あえてその名は言わない。

一里以上の地へ行く時は、必ず空桑を随行させ、長剣公を持っていれば、隠として一敵国の如しと言って、深く頼っていた。

<参考 ことわざ 隠として一敵国の如し(いんとしていちてきこくのごとし)はっきりとした対立を見せないが、自分と同等の勢力をもっていること。>

故に、昭陽の身上に一大事が起こった際は、身を挺してこれにあたり、たちどころに之を遮断したので、昭陽は大いにその働きに感謝し、『人生感意氣」の五大字を書いて空桑に与えた。

これより昭陽はますます空桑を褒めたたえ、門下生としてではなく、賓客として接した。空桑もそれを感じ取り、昭陽が亡くなった時には心喪三年を服したという。

家塾の消長

こうして亀井の塾に2年間学んだあと、文政七年常行村に帰り、知来館なる家塾を常行川邊に開いて、専ら漢学を教授していたが、遠近から多くの若者が来て学んだ。空桑が二十八歳の時のことである。 家塾がしだいに盛況になると、 天保五年三十歳の時、鶴崎番代の勧めにより、家塾を鶴崎に移転し、且つ郡代の命によって、御茶屋における講義も担当した。しかし妬む(ねたむ)者の讒(ざん 陰口 悪口 そしり)を受けるようになり、反対者の攻撃が激しくなったので、やがて鶴崎を去つて常行村に帰った。

[当時の落首] ※空桑(くうそ)と糞(くそ)をかけている

鶴崎は早や清浄となりにけり

犬の空桑拂(払)ひかへせば

僅かなる米十俵にりきみだて

空桑くらへ犬の空桑

鶴崎に懲りずに又も出たならば

マチン (町の)空桑くらはせてやろ

[空桑の返歌]

犬の糞拂(払)ひ返せし

その跡は狐狸の糞ばかりなり

ありがたき君の恵の十俵を

僅かなりとは冥加知らずよ

麒麟にもマチンが毒になるならば

くらはせて見よくらひてや見ん

常行村の知来館

鶴崎の知来館

各性の一斑

その負けじ魂は概ねこのようである。あの萬里から三度の破門を受けてもこのようなもので、時は嘉永元年、萬里が西庵へ移りし後、一塲の大紛紜(ふんうん もめ事)起こった時は「忠信方正開誠心布公道」を以て主義本領と為せる空桑は、憤慨の極み、萬里をいましめる所があると思い、元田百平、米良倉次郎、小川弘藏、菅仙助、宇都宮健哉等、帆足門下の高足を口説き、後日、西に赴いたが、そこに心変わりしたものがいたため、かえって事の教晙(きょうさ 他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせること)者、又は巨魁(きょかい 首領、親玉)として見られた。後四年にして萬里が亡くなるが、 空桑はその葬儀にも出ることができず、大雨の中を山に登りて慟哭し、遙にその柩(ひつぎ)を見送ったという。(ものによっては、萬里が亡くなる前に破門を許されたりともいう)

鶴崎の教授復職

これより先、空桑の常行の家塾に帰ると依然と同じように漢学の教授に力をつくしたが、 天保八年(1837年)三月になり、鶴崎の教授に復職し、且つ新町筋 伊藤甚五郎屋敷七十三坪八合三才、並に御年貢地三十坪の借用が許された。よってまた鶴崎に移転したが、当時の陰口や悪口を言っていた者の一人は鶴崎を去り、他の二人は以前の非を懺悔して謝罪したので、空桑は雅量(がりょう 大きな度量)て彼らを待遇したという。しかし嘉永三年(1850年)五十四歳の時、又わけがあって罷免させられる。時に午前の呼出しは吉事、午後の呼出しは凶事で、このような場合は代人をつかってするのが習わしであると知りながらも自ら出て空桑の役儀御免の申渡しを受けた。この時下記の詩を作成する。

世事紛紜禍欲奇 君候恩賜立固辭

自今得似翩々鶴 萬里江山 唯所之

成美館の設立

これから別府に私塾を開き、伊予の三島に私学を督し(安政元年五月より同三年五月まで) などをしたが、安政四年六十一歳の時、三たび鶴崎定詰(じょうづめ 一定の場所に勤めて勤務する(人))子弟の教導方を命じられる。ついで萬延元年(1860年)、富豪を説得して文武館を設立し(現鶴崎小学校内)、成美館と名づけて、文学と武芸の師をした。これは空桑の理想で、その私塾にても、千之場と名をつけた武術稽古場を設け、常に文武二道を兼ね学ばせた。斎藤竹堂がかって空桑を訪ねた時の記事にも「爲人豪宕、塾設 文武二科、話間聞演剣之聲、亦可壯也」といっている。そうだったので詩酒風流の者を非常に悪しく思い、山陽、竹田の死を聞いて快(かい 心が晴れ晴れとして気持ち良い)と叫んだほどである。人となりを十分表している。

勤王の大義

<参考(空桑を理解するために) 空桑は根っからの尊王攘夷論者であった空桑は、亡くなる直前まで攘夷を主張し続け、急激な西洋化を目指す明治政府を絶えず批判し続けた。また、空桑の思想は江戸時代の中心的だった儒学、そして正学の朱子学を注釈するだけではなく、聖人(孔子や孟子、それ以前の聖人)の教え(仁愛)を学ぶものでした>

空桑はまた皇室を尊び、幕府直轄の地を天領あるいは御領とすることを許しがたく思い、神祖神君の文字を不当だとし、物租徠(荻生徂来)が豊太閤(豊臣秀吉)を豊王と言い、中井竹山の逸史(徳川家康の業績や徳川の歴史を書いた史書)に、徳川家康を大君とする類を指摘して、守るべき大儀がわかっていないと諭し、春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん 孔子が編纂したと伝えられる歴史書)を釋ず?。嘉永六年(1853年)、米艦(ぺリー)が来航して天下騒然だったが、 空桑は憮然として以前からの攘夷論を主張し、熊本の轟武兵衛、高田源兵衛、古荘嘉門 、木村弦雄、吉海了策、府内の島維精、佐伯の水筑(秋月)相、竹田の小川一敏、廣瀬友之亟、赤座彌太郎、土佐の樋口真吉、長州の吉田寅次郎、小國融藏、大楽源太郎等とやりとりをしていたが、慶應元年には時局益々切迫して、あちらこちらから有志が訪れ、尊王佐幕の(順逆利害を質すもの、且夕相望めり)?。豊後各藩は、空桑の耆名(きめい 老人で高名の人)と高儀とを尊敬し、ある人は密使を遣し、ある人は書翰(しょかん 書状 手紙)を贈りて、意見を求めるところもあった。

この時、空桑は三つの圏(区分)を設け、小圏は人民、中圏は幕府、諸侯、大圏は天朝であると説く。 こうして、この説になおわからない者がおれば何度でも丁寧に教え、少しも嫌がることはなかった。

空桑の漢詩があるが、その転結(漢詩の転、結で第三句、第四句)に

「堂々天邑無對、誰作東西字面來」

又他の漢詩に

「天無二日世替知、地有天難不推」 とある。

当時、天(天皇、朝廷)を公又は西、幕府を武又は東といい、並べて称していたが、「誰作東西字面水」と詠んで、これを強く退けた。

(参考 尊皇派の空桑の朝廷(天皇)と幕府(徳川)を同列にすることへの反発と思われる)

この頃のこと、ある夜 門弟仲摩雲閣 (常行の人にして字雨郷という) が来て、森村の専想寺住職大内祐象から託された急用があるといって、密かに空桑の寝室にゆき、耳打ち話をする。「長州人が当地方に入り込んで来ており、空桑と祐像を佐幕論者(幕府を擁護する者、倒幕派の対語)なりといって、暗殺の指示が出ていると聞いたので、すぐに避難をされてはどうだろうか。」と。この時空桑床に就いたまま大声で「我が首を切りたいという者がいるなら来てきるがよい。望む者がいるならば来て望め。事によては十分に取らせてやることもあるだろう」と。それからは他の話をし、少しも意に介さないようだったので、雲閣はなすすべもなく出て行った。この夜漢詩を作っている。

眞儒幾處昔從游 刻若干今末暫休

徳業將長留竹帛 芬華誰 更羡三侯

救衰唯有攘夷徒 舍已寧無新國謀

此是空桑堅白腹 諸豪毒刄得屠不

また、門人に児島長年(赤穂の人)という人がいた。 字がうまく、今様の笛を吹き、しかも度胸もあったので、その技を間にして勤王の士と交流し、途には太宰府にいた三條公等に近づき、水野慶雲齋の密書を得て之を空桑に届けたが、空桑はその意には従わなかった。思うに空桑は、人と時事を議論するするたびに、宋の寇準(中国北宋の大臣だった人)の故事を引き合いに出し、攘夷は親征(天皇など君主が直接に指揮をとり戦争に出ること)でなければできないと言った。それであれば長州藩の儒臣小國融藏が訪ねてきた時もこのことを論じ、親征決行のことをその筋に建談しようと託した。

この時の漢詩に

鷹眼虎鬚顔渥丹 横腰空劍兩龍精

托人叩獻親征策 天邑迢々涙不乾

別の詩に

寓居戒秋日縦横 神造邦家今旦傾

幕府依違何介意 叩期萬乘奮親征

空桑はこのように事あるごとに、必ずこれを詩にしたり、文書にしたりして、子弟に示し、心持ちを養ふことに努めたが、ただに尊王攘夷の論を交わしただけでなく、長藩士吉田寅次郎、大樂源太郎「小國融藏等とお互いに考えをめぐらしたこともある。とくに幕府が、長州藩に朝敵の名をかぶせて征討(服従しないものを、攻め込んで討つこと。)の司令官を出すと非常に憤慨し、同藩のために意見書をさしだし、あるいは同藩に関する報告書を送って、その便宜をはかったことは見事であった。

晩年の活動

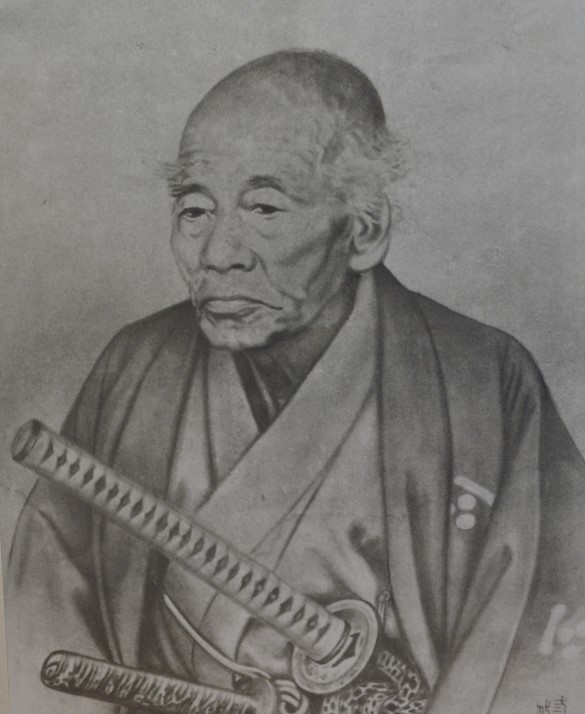

明治の初年、空桑は既に七十歳を超えていたが、なお矍鑠(かくしゃく 年とっても元気がよいこと)として、文学のほか、剣術、槍術、体術の三代見、及び観光場(訓練場)取締役、郡代副士、御番代参謀等を兼務していた。しかし明治四年二月に至り、長州藩の内政改革争乱に敗れた大楽源太郎、山縣五郎(源太郎の弟)等を始め、その他長藩士十数名を隠したことにより、藩廳(明治初期の藩知事が政務をとった役所)から、他の人との交流、並に交通及び門人教導を差し止められた。その後、取り調べの結果が決まり、番宅長屋の仮の獄に繋がれ、三月熊本に護送され、数回取り調べを受けた後、翌五年十月、家禄帯刀を取上げられ、除族(華族、士族のものがその身分を除かれて平民とされること)の上、罰金九両に処せられた。時に空桑七十六歳であった。それ以来、家塾を閉じ教授にもつかず。それでも屏居(引退し家にいること)なお、文武に励み、一度たりとも逸居(気楽に暮らすこと)はしなかった。時には孫を相手に剣術を試み、あるいは馬に乗り、あるいは水泳(立ち泳ぎ)をして体を鍛え、気力を養うことに集中していたので、心身の壮健であることは健康な者も及ばないほどであった。空桑が学生、馬伏波將軍(中国北漢の名将軍 馬援)の人となりを敬い慕っていたため、益壮生と号をつけたのも当然のことと思われる。

<参考 先の馬伏波將軍(馬援)の故事 出典は『後漢書』馬援伝 ( 老いて当に益(ますます)壮(さかん)なるべし、と。 老年になってからますます意気盛んでなくてはならない、という意味です。>

叙位の光栄

叙位

叙位・叙勲とは国家または公共に対して功労のあった者が死亡した場合には、その生前最後の日(ご逝去日)にさかのぼって叙位・叙勲が行われ、同時に位階が授与されます

明治十七年九月、空桑速見郡川上村(今の北由布村の内) 学温湯(現在のJR駅の近く)に滞在中病気になる。

そのため輿で帰り、療養に努めたが、病状は相変わらずよくならない。しかし意気は前と変わらず旺盛でにして、重陽の日<「重陽の節句」。「菊の節句」とも呼ばれ、菊酒を飲んだり、栗ご飯を食べたりして無病息災や長寿を願います。>

の作があります。

佳哉此日四無雲 街巻閭門笑語紛

戸々欲攀 松嶺峻 人々擬酔菊花芬

病いの中、枕元の菊の花を食べたが、医師が毒があるを伝える。空桑は怒って「拙者晩年にぼけて毒を食べたとあっては面目ない。菊の花に毒があることを証明しろ」と怒ったことがあった。空桑の気性がよく出ているといえる。 十二月病気の状態が変わったので、朝廷が勤王の功績を賞し、特旨を以て(天皇の思し召しがあって)従六位に叙せられる。此の時空桑は病にもかかわらず身を清め礼服を着て、 東に向かって稽首再拝(けいしゅさいはい 神仏や貴人に対して何度も深く礼をして敬う心を表わすこと。)、謹んで之を受け、そうして家人に言う。「私は國家にわずかな功績もない、それなのにこのようなありがたいものを受ける、これは大いに恥じるところである。 お前たちは奉公盡忠(忠義をつくして国に奉公し)、私の仕事を継いでほしい。」と。この月十二月二十二日享年八十九歳で亡くなる。(叙位後10日であった。)越えて二十五日、常行字板屋先塋(墓の意)の次に葬る。

空桑の面目

空桑には四乳(猫の皮で父の跡が四つある 意味は不明)あり。右眼は青盲(目が開いていながら見えない病気)で、左眼は視力強く、八十九歳になるまでメガネは使わなかった。一生の間、寝るときには敷布団を敷かず、炎天下に傘をささず日向を歩き、寒い中でも足袋をはかず、服は重ね着をせず日陰を歩いた。また酒を飲まずごちそうは食べなかった。

西洋を嫌い、キリスト嫌いでもある。時には甲冑を着けて馬に乗り山野を歩き回り、八十九の歳まで冷水を浴び、毎日、槍の技に励んだ。明治十六年、陸軍中将 谷干城水が空桑を訪ねてきて、時事について議論したことがあったが、席上唱和の詩に「八十八年如一日、能明 名教果誰功」の句あり。名教の二字は、実に空桑の終生守本尊として守ったものである。

※毛利三子学説 脇 蘭室 の漢詩は略します。

日本国儒者 毛利 到の墓

次回「高田村志」を読む は第3章高田の人物 (岡松甕谷) です。

👉第3章 高田の人物(岡松甕谷)