公民館活動

大分市には公民館は三種類あります。大分市が直接管理・運営している地区公民館、 各校区が直接管理・運営している校区公民館です。

そして私たちの身近にある鶴瀬公民館や、堂園公民館等のような自治会公民館です。

高田公民館は校区公民館になります。

公民館の種類

1・地区公民館(市内に13館)

大分市が直接管理・運営し市の予算で市の職員が運営 大分市を13に分割して指定。

2・校区公民館(市内に36館)

各校区が直接管理・運営し市の補助金と対象地域の住民からの寄付金等で運営。

基本的には小学校区内の住民が、自主的に校区公民館運営委員会等をつくり、管理・運営している。

基本的には館長1名、主事1名を公民館運営委員会等が選任

表は35館になっていますが、現在36館です。

3・自治会公民館(市内に573館)

各自治会(高田の場合8自治会が直接管理・運営し市の補助金と対象地域の住民からの寄付金等で運営。

基本的には専任の職員は置きません。

基本的には各自治会に一つ置くため市内には573館あります。

公民館とまちづくり事業の連携

なお、公民館では公民館活動と共にまちづくり活動の一環として伝統文化の伝承、住民間の交流のイベントの開催等を行ています。

- 先哲祭(高田の三哲人の顕彰の祭り

- ふるさと祭(高田の文化祭)

- 小学生の体験学習 (田植え、稲刈り、魚釣り)

- ふれあいの場(餅つき、凧揚げ)

公民館の歴史

公民館設立の流れ(日本)

公民館という概念は戦前にもあったようですが、具体的に動き始めたのは戦後の国土の荒廃の中から生まれてきたようです。

公民館の設置は戦後の荒廃した日本を立て直すには教育の力が大事であり、その一つの核として公民館を設置し郷土再建の拠点にしようとするところから始まりました。

国の方針として公にされたのは、1946年(昭和21年)7月に出された文部次官通牒「公民館の設置運営について」です。「公民館設置運営の要綱」には、公民館は「民主的な社会教育機関」「自治向上の社交機関」「郷土産業振興機関」「民主主義訓練の実習所」「文化交流の場所」「青年層の参加の場所」「郷土振興の基礎を作る場所」としての7つの役割機能をもつことが示されました。

文部省は昭和22年から補助金を制度化し、全国に公民館の設置を奨励しました。そして昭和24年6月に制定された社会教育法の第二十条で公民館について次のように法制化されました。

社会教育法における公民館に関する主な規定

(目的)

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の事業)

第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、

この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

一 定期講座を開設すること。

二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

高田地区の公民館の流れ

私が小さいころにはまだ青年団や婦人会があり、周囲の人が多くそれに参加し生け花やお茶、料理の勉強会、ダンスパーティ、スポーツをやっていたような記憶があります。それがいつの間にか消滅し時代の流れと共に公民館を利用した活動に移っていったように思えます。

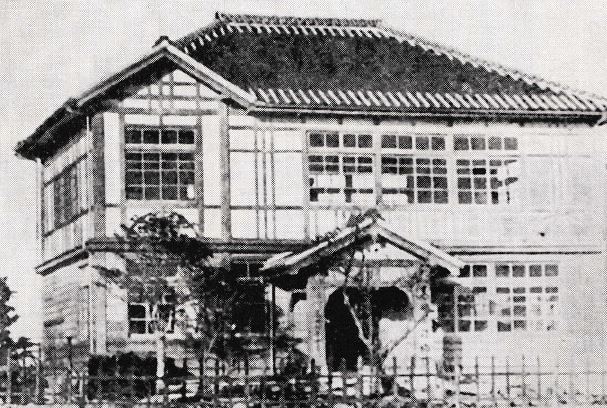

高田にも公民館の設立が進みます。高田は高田村でしたが、昭和29年に鶴崎町、明治村、松岡村、高田村、川添村が合併し鶴崎市になります。そしてそれまで使われていた高田村役場(現高田小学校の学童校舎あたりの道路を挟んで東側にありました)は「鶴崎市高田支所」になりますが昭和34年に支所が廃止となったため、それまでは旧常行公民館を若葉保育園園舎として使用していたものをこの役場あとに移転します。ちなみに私はこの常行と新しい保育園の両方を経験することになりました。

しかし、この建物も53年(大正6年に建てられる)経て老朽化していたため、昭和45年この建物を壊し、474㎡の敷地に221㎡の若葉幼稚園を建設し、この中の1室(約6畳)を公民館(事務室)として使用しました。その後、若葉保育園が公民館経営から離れ私立となり関門に新築移転したので公民館占有となり、昭和54年に一部改築しました。

しかし、その後時代の流れで部屋数が不足したこと、老朽化し雨漏れや床の痛みがひどくなり、平成3年に建て替えの話が上がりますが、今の用地では狭いことや、資金面での問題があり話は進みませんでした。

こうしているうちに常行の仲摩政喜さんが土地を提供しても良い、との情報が入り、平成7年6月建設委員会に報告、可決し土地を購入。

平成8年6月~8月にかけて地元説明会を繰り返し工事に着手します。

工事 用地造成工事に着手 平成8年9月

竣工落成式 平成10年3月

荒廃した戦後の時代と現代では、教育水準、環境も大きく変わったと思います。。しかし地域のみなさんが、生涯を通じて、気軽に学習・文化・スポーツ・青少年活動・学習を行い、話し合える場所として、そして 人と人との交流が希薄になりつつある今、人々の触れ合いを深め、交流を図り、暮らしや地域を豊かにしていく学びの場として、公民館 の役割は、一層、重要になっていると思います。 また公民館は、単なる団体やサークルに部屋を貸す施設ではなく、住民が主体的にみんなで学び、学んだ成果を地域に広めていく役割もあります。

最後に歴代の公民館長を表記してみようと思います。

公民館設立に伴うお礼の挨拶 当時公民館長 中村壽夫館長

公民館の落成と使用開始にあたり 高田公民館長 中村壽夫

皆様のご理解と絶大なご支援により、高田公民館が去る三月二十一日に落成式を終え、この程、生涯学習としての諸教室、講座等を始める運びとなり、また校区の拠点として活用されるようになりました。皆様方に心より感謝し、厚く御礼を申し上げます。

顧みますと、平成5年の春より建設用地や建物の規模について調査検討をしている内に、平成七年には旧公民館の取り壊しとなり、アパートを仮事務所として三年間過ごし、皆様方にご迷惑をお掛けして参りました。

平成八年は皆様方にご出席をお願いして、説明会を四十回開き、続いて募金活動、建設具体案討議と自治委員さんを中心に諸役員の方々は連日連夜の奮闘をしました。

ここに、重ねて校区内外の方々、役員、そして関係業者の方々にお礼を申し上げます。

今後は校区の貴重なこの財産を公民館運営協議会委員、館長、主事が一体となって守り、また、皆様方のお知恵をお借りしながら、価値あるものにする所存でございます。

併用開始にあたり、御礼とお願いを申し上げます。

歴代の公民館長

歴代公民館長

| 館長名 | 任期 | 備 考 |

| 工藤 照三 | 昭和27年2月~昭和30年1月 | 村長兼務 |

| 小手川 又吉 | 昭和30年2月~昭和33年7月 | 初代館長 |

| 岩尾 亀雄 | 昭和33年8月~昭和39年8月 | 村長兼務 |

| 筒井 百喜 | 昭和39年9月~昭和44年4月 | |

| 得丸 忠人 | 昭和44年5月~ | k |

| 藍澤 喜熊 | ~昭和55年3月 | |

| 向 守雄 | 昭和55年4月~昭和60年3月 | |

| 仲摩 正喜 | 昭和60年4月~昭和62年3月 | |

| 德丸 博 | 昭和62年4月~平成5年4月 | |

| 中村 壽夫 | 平成5年5月~平成12年4月 | |

| 高田 浩己 | 平成12年4月~平成15年3月 | |

| 後藤 文男 | 平成15年4月~平成18年3月 | |

| 徳丸 英治 | 平成18年4月~平成22年3月 | |

| 内田 良三 | 平成22年4月~平成30年3月 | |

| 中村 宏一 | 平成30年4月~令和6年3月 | |

| 軸丸 秀樹 | 令和6年4月~ |