👉高田びわのす通信 TOP 👉大分市高田校区自治会 👉大分市高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館

👉高田の歴史

👉若宮八幡社宮総代会

[令和3年1月1日アップ]

若宮八幡社の歴史(~明治まで)

年初に当り、初詣に出かける方も多いでしょうが、新型コロナウイルスのため、各家庭でゆっくりと過ごされている方も多いのではないでしょか。この時期に合わせ【若宮八幡社の歴史】を【高田村志】から振り返ってみたいと思います。また高田南の熊谷剛至氏のふるさとの歴史岸教室[研究小報]も参考にさせていただきました。

以前書いたHP若宮八幡社「若宮八幡社の由緒」も時間があれば見てください。

*高田村志で使用している漢字を文脈上そのまま使っているヶ所もあるので読み仮名と意味を併記してみました。

第一部 創建から明治まで

【祀神】のこと

若宮八幡社は当村の氏神であり、大字南字鵜の鶴にに鎮座しています。祀神は人皇第十六代仁徳天皇でまた大物主命(おおものぬしのみこと)、豊受姫命(とようけひめのみこと)、水波能売命(みずはのめのみこと)を配祀しています。

[注]

- 大物主命(おおものぬしのみこと)

- 豊受姫命(とようけひめのみこと)

- 水波能売命(みずはのめのみこと)

【創建】のこと

当社は相模の国(神奈川県)の鎌倉鶴岡八幡宮の御分霊を勧請(かんじょう)したもので、建久年間(1190年~1198年)に国主の大友能直によって創建され、当初は大字丸亀字亀甲(今の閼伽池の付近)に鎮座していました。

[注]

なお、神社がこの高田の地に創建された趣旨は、この地が大野川下流の交通の要地であり、砂鉄が豊富に得られることなどの理由でこの地を選び、郷の安泰、五穀豊穣、刀鍛冶など武具の製造をはじめ、諸産業の繁栄を祈願するためであったと伝えられています。

【領主大友氏の社領寄進】のこと

建仁元年(1201年)に大友能直は始めて社領として八百九十七歩(約2960坪 9768m2)を寄進しましたが、後、応永元年(1394年)に大友第11(10代)代大友親世(ちかよ)は広く高田荘全部を当社の社領に充てたといわれています。

したがって社地や社殿なども規模は広大で、現在その地が「馬場」と呼ばれる字名は、当時若宮社の馬場であったことに由来すると伝えられています。

[注]「高田荘」の地域は、高田・鶴崎・三佐・桃園・別保・明治・日岡・東大分・日岡・志村・川添村迫・鶴村などの1町九ヵ村であり、広範囲でした。

【豊薩戦争による被災】のこと

しかしながら大友氏の季世(きせい 末世 力の弱くなった時代)に薩摩軍が当国に乱入することになり、当社も天正十四年(1586)その兵燹(へいせん 戦争による火災)によって鳥有(うゆう まったくなくなること 焼失してしまうこと)に帰しましたが、幸いに御神体及び縁起書、宝物の一部は焼燼をまぬがれました。その翌年には小祠(しょうし 小さな社)を造営しましたが、往時の繁栄の姿は見る影もありませんでした。

大水害による神体の流出と仮社殿への遷座のこと

しかも、この社殿は寛永二年(1625)九月に大洪水のため、流出し、御神体も又流出して、大字南字榎ヶ瀬(乙津川の河畔)の古木に懸かりました。そこで同所に仮社殿を造営して暫定的にお祀りすることとなりましたが、このことが実に亀甲の地よりはじめて遷座となった所以です。

肥後領主による神前造営と遷祠(せんし)のこと

寛永六年(1629)に肥後領主加藤忠弘が神殿を現在の地である鵜の鶴に造営し、ここに遷祠し、梢々(しょうしょう わずか)ながらも昔の状態に戻すことができました。

[注]

社殿は金銀をちりばめた大規模なもので、この時の参詣者の感嘆の声があまりにも大きく、千里に及んだと伝えられています。まさにオーバーな表現ですが、非常に壮観であったことに違いはないと思われます。

【信仰地域の縮小】のこと

その頃までは、当社は高田手永の宗廟として尊崇されていましたが、その後、縮小されて琵琶州一円の氏神となり、さらに正保二年(1645)に鶴崎に劔八幡社が創建されましたが、それにより遂に当村(現高田校区)のみの氏神になりました。

(注)高田手永

「高田手永」は肥後藩における民生を掌る役所で代官所[高田会所]が大字上徳丸にありました。その管轄地域は現在の鶴崎校区・大在校区・川添校区・戸次校区竹中校区・高田校区の全部、または一部の24ヵ村にわたっていました。

社殿の土地の盛り上げと改築のこと

正徳三年(1710)に社僧の頼鏡坊鉄眞という人が社殿を改築しましたが、社地が低いこともあって、この年の洪水で大きく被害を受けました。そのような事情もあって天保11年(1840)常行の庄屋の首藤理左衛門が率先して土地の盛り上げを企画し、自ら奔走して尽力しました。

これにより東西八間、南北十八間(475m2)にわたる地域を一間二合(2.16m)に盛り上げ、その周壁は割石をもって畳みましたが、この工事の要した人夫総員は二千七百余人に及んだといわれます。

これと同時に建造物の拡張も併せて行い、先ず神殿を改築して新たに東向きに建造し、屋根は銅瓦で葺き、其の他拝殿、神楽殿、弁財天社、稲荷社、観音堂、鐘楼、四脚門、玉垣、庫裏、等を新築或いは修復し、また、馬場先参道が曲折していたのを直通にする等各方面の工事が悉く竣成して、神域の面目を一新しました。

安政大地震による拝殿の頽廃(たいはい)と以降の修理懈怠(けたい)

このように輸奐(リンカン 建物が大きく立派なこと)を呈した社殿もその後、わずかわずか十有五年にして、安政元年(1854)の大地震に再会(出会う)して頽廃して以来、修理も怠られるようになり、加えて明治維新後神仏混淆

を禁じられることになって、仏事に属する堂舎は移転或いは棄却したことにより、再び往時の盛観が見られなくなりました。

明治時代における神殿、拝殿等の新築と建物整備のこと

そこで現在(ここでの現在は高田村志が書かれた大正初期)の神殿は明治二十三年(1890)6月に、拝殿は同四十年(1907)三月に新築したもので、其の他神楽殿、社務所などがよく整備されました。

第二部 大正時代以降の若宮八幡社の沿革

これまでは「高田村志」を中心に整理してみましたが、明治以降は「続高田村志」を中心に整理してみようと思います。

大正3年9月16日 拝殿修理の実施

大嘗記念で拝殿修理が起工され、11月27日に竣工しました。

[新嘗祭 にいなめさい]天皇が毎年の新穀を神に捧げ、自ら食する儀式が11月23日の新嘗祭です。

[大嘗祭 だいじょうさい]天皇が即位して初めて行う新嘗祭を特別に大嘗祭と言い、歴代にわたって盛大に執り行われてきました。

昭和5年6月13日 狛犬(こまいぬ)が奉納される

首藤孝氏他28人により狛犬が奉納される。

昭和6年6月 大鳥居が建設される

表参道入口に大字下徳丸の岩尾作五郎氏大字南の首藤寶吉両名の奉献により大鳥居が建設される。

7月 古札奉献殿が修理される。

昭和9年8月10日 神楽殿を移して奉献

式年祭が催行され、首藤延平氏が奉賛会の会長となりました。

昭和36年3月 神幸所(お旅所)が常行に竣工

過去に中州河原と西海寺河原と隔年交代であった神幸所(お旅所)は現在では中州河原のみとなっていますが、いつからそのようになったかは不明です。

なお、現在の神幸所(お旅所)は昭和36年に乙津川埋立地を大分市から27万円で買い取ったものです。

昭和43年10月13日 明治100年記念事業

式年祭にて、明治100年記念事業として、神殿、神楽殿補修、神殿幕、御簾(すだれ)、壁代、帳(とばり)、参道整備、植樹(銀杏・桜)、手水舎などの奉献が行われました。

昭和47年 社務所竣工

旧神庫が老朽化のため除去し、旧社務所が神庫に模様替えしました。

平成3年9月27日 銀杏の大木が社務所を押しつぶす

台風にて拝殿、玉垣など数カ所に被害があり、その折、銀杏の大木が倒れ社務所を押しつぶしました。

平成8年10月12日 御創建八百年祭斎行

記念事業として、拝殿神輿庫を新築し調度品も一新され、奉祝行事が行われました。

平成18年10月 御創建八百十年祭斎行

神楽殿に見栄えよきガラス戸の取り付け、樹木の伐採、玉垣の補修が行われる。

神幸所(お旅所)の仮宮

3月 神幸所(お旅所)に仮宮(かりみや)が創られる。

4月 参道横の空き地に、広い駐車場が建設される。

以前の御旅所は高田橋付近の現堤防と乙津川の間(図面のピンクの〇)辺りにあり、かっては例大祭の時にはけんか祭りなど行事が開催されていました。しかし、昭和30年代前半に乙津川改良工事により河川のルートと堤防の位置が下記の図面のように変更になりました。そして先に書いたように昭和36年に工事中にできた乙津川埋立地を大分市から27万円で買い取ったものです。

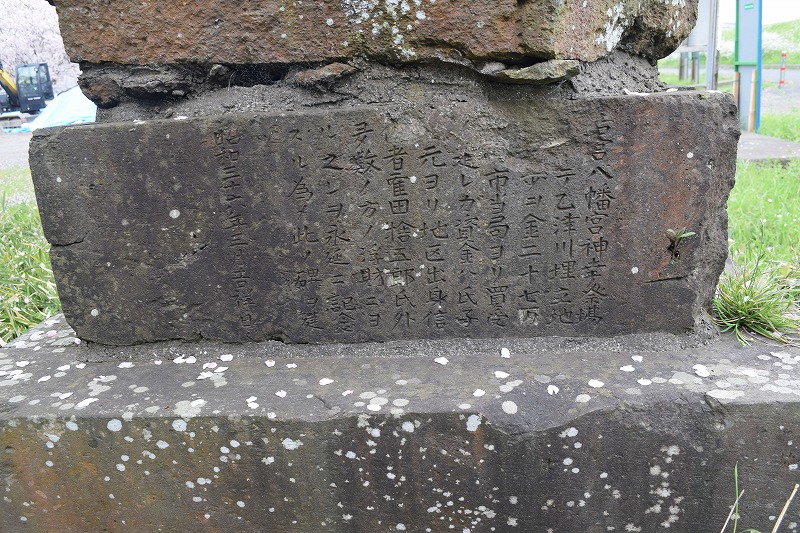

御旅所 設立記念碑

令和元年 拝殿改修工事の実施 7月19日

拝殿の屋根の補修が令和元年から実施され、令和2年7月19日に改修竣工奉告祭がとり行われました。

知らない間に立派なトイレが!

改修工事に目を奪われていましたが、それと前後して誰の尽力かもわからないまま神社に立派なトイレができていました。あえて書きませんが、ありがとうございました。

茅の輪くぐり

2025年(令和7年)初詣に合わせ、茅の輪くぐりを計画しました。それに合わせ、12月中旬から茅の輪の政策に入りました。

初詣、及び半年後(6月30日)の「夏越の祓(なごしのはらえ)」に合わせ、毎年茅の輪を設置していく予定です。

茅の輪の設置 2024年12月

[茅の輪(ちのわ)くぐりは、無病息災や家内安全を願う風習で、全国各地の神社で行われます。茅の輪は茅(かや)または藁(わら)で作られた輪で、茅の輪をくぐると、正月から6月までの半年間のケガレが祓われ、無病息災で過ごせるといわれています。

茅の輪くぐりは、毎年6月30日に各地の神社で執り行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」で行われる儀式で、今年前半の半年間の穢れを清めて災厄を払う神事であり、このあとの後半も無事に過ごせるようにと祈る行事です。

夏越の祓は、12月31日の年越の祓と対になる神事。この2つの神事をあわせて「大祓(おおはらえ)」と呼びます。どちらも災厄を祓い清める儀式です。

茅の輪くぐりは、多くの場合は夏越の祓でおこなわれていますが、年越の祓えも夏越の祓と同じ大祓ということで行っている神社もあります。

茅の輪くぐりの作法は、唱え詞を唱えながら左回り・右回り・左回りと八の字を描くように3回くぐり抜けます。この作法は神社の方針に従えば良いのではないでしょうか。]

茅の輪の設置 2025年6月

夏の茅の輪は茅(かや)で作り青々して綺麗です。 なお、冬の茅の輪は稲穂で作りました。