👉高田びわのす通信 TOP 👉大分市高田校区自治会 👉大分市高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館

👉高田の歴史

👉高田歴史ポイント31概要

第1回 甕谷の生誕の家と秋吉家

以前から高田会所跡は知っていましたが、そこに建てられていた高田手永代官・岡松家の建物が別府市内に現存していることを知りました。

繰り返しになりますが、手永とは熊本藩が藩内の行政区として管内を五十三手永に区画し、各手永に御代官兼御惣庄屋を置いて手永内のおける一切の民生を行わせていました。

大分では九重、野津原、谷村、高田、関の五か所の手水がありました。(熊本藩の参勤交代の通路にあたると思います )高田手永は現在の高田ではなく、わかりやすく言えば昔の鶴崎市ほどの広い地区でした。《高田村史 鶴崎市と藩名 の熊本藩に該当》 そして

高田会所>はその民生の執務所でした。会所の長を御代官兼御惣庄屋といいます。その歴代は省略しますが、宝暦七年(1757年)に上徳丸の松岡作右衛門が任じられその後、明治時代まで八代に渡り世襲されます。そして岡松家第六代御代官兼御惣庄屋岡松数右衛門の第二子で、第七代岡松俊助の弟して生まれたのが岡松甕谷です。その生家に当たる建物があったのが高田手永代官・岡松家の建物跡【歴史散歩16】になります。

【歴史散歩 16】 高田会所・岡松甕谷生誕の地

ここで岡松甕谷の話にいく前にどうして別府にこの建物があるのか知りたいと思いました。家には物語があるといいます。高田の上徳丸に会った建物がどうして別府の北浜に残っているのだろうか。

この会所は江戸時代末期の文久2年(1862)に大分市鶴崎の高田地区上徳丸に熊本藩高田手永代官・岡松家の建物として建てられ、昭和12年に別府へ移築されたものです。

そのいきさつは現在調査中です。

そ

して、その建物は戦後に、秋吉氏に譲られ秋吉家の個人の邸宅になっています。

別府俳壇の歴史を語る [秋吉家住宅]のHPの文面がこの住宅の物語をよく表していると思うのでここに引用させていただきます。

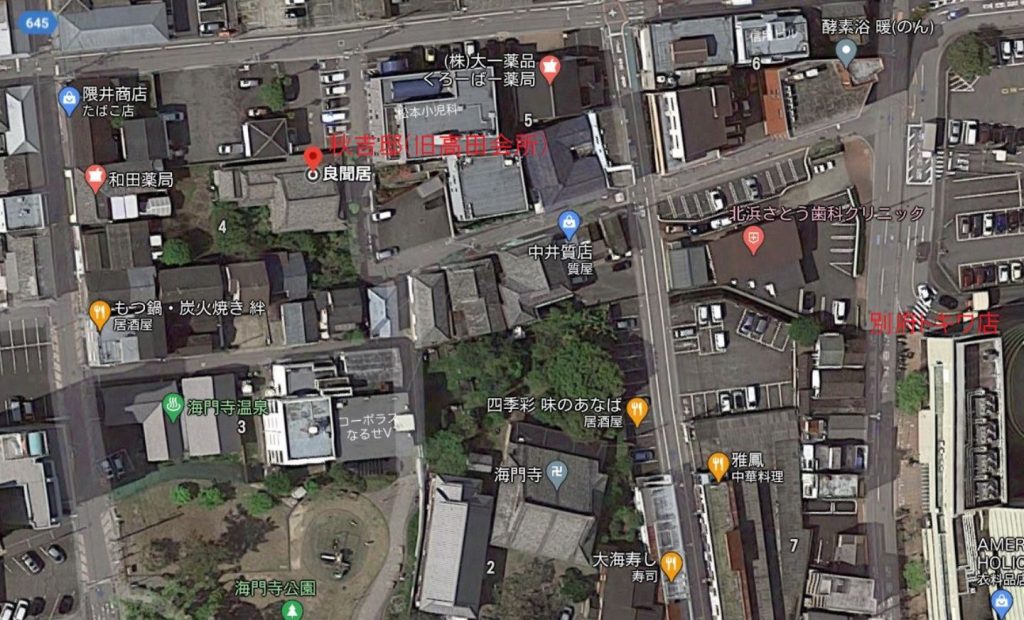

海門寺公園の北側、春日通りを歩いていると、どっしりとした重厚感のある入母屋造桟瓦葺平屋建の木造建築が眼につく。

この家で生まれ育った岡松甕谷(ようこく)は、帆足万里門下の俊才で、明治の頃東京大学の教授となった人である。

入母屋造りの玄関をはいると、幅1間の畳敷きの回り縁をもつ10畳の座敷に迎え入れられる。

縁側と座敷の境には、おさ形の欄間が入り、間仕切り欄間は北斗七星の透かし彫り。長押にうたれた釘隠しの割菱家紋に、時の流れがつくりだした風格がにじみでている。

玄関の「良聞居」の額や、お茶室の屏風の「大夕立くるらし由布のかきくもり」の句は高浜虚子の直筆で、ホトトギスの同人である秋吉夫人の招きで、再三別府を訪れた虚子のこの住宅への深い思い入れが偲ばれる。

このように、秋吉家住宅は肥後藩高田手永や別府俳壇の歴史を語る建物として、北浜の片隅に今もひそやかに呼吸(いき)づいている。

[秋吉邸「良聞居」

別府俳壇、表千家、菱花会の拠点となった家です。

高濱虚子が訪れ、「良聞居」と名付けました]

>高田会所・岡松甕谷生誕の建物 [現秋吉邸]

第2回 岡松甕谷の生涯

岡松甕谷は丸亀(上徳丸)の人。

文政三年(1820年)1月14日~明治28年(1895年)2月18日 76歳

帆足万里に漢学を学び、熊本藩や明治政府の下で法制に携わり、晩年は東京大学や府下の中学で教鞭を取った。

また、オランダ語、英語を学び多くの本を出している。

岡松甕谷は(おかまつおうこく)ですが、私たち高田の人はおかまつようこくと呼んでいます。

この甕谷は上徳丸村の大野川対岸の百堂村(大分市種具)山麓の谷からきているそうです。

岡松家第六代御代官兼御惣庄屋岡松数右衛門の第二子で、第七代岡松俊助の弟である。

六歳の時すでに四書の句読(くとう 漢文の素読)を受け十四歳のときに二編の漢詩を書いている。

《「四書」とは『論語』『大学』『中庸』『孟子』の四つの書物です》

父の弟信甫が高山彦九郎(尊皇家)と親しくしており、そのようなことから甕谷は尊王愛国の気持ちが強かった。

[高田村志より]

【高山彦九郎】1743年~1793年 享年46歳 群馬県の人

《吉田松陰はじめ、幕末の志士と呼ばれる人々に多くの影響を与えた人物である。また、二宮尊徳や楠木正成と並んで戦前の修身教育で取り上げられた人物である。

老中の松平定信などから幕府の警戒を呼び1791年(寛政3年)には九州各地を旅した後に薩摩藩を頼ろうとするが退けられ、一時は豊後国日田において捕縛される。その後も幕府の監視を受け、1793年(寛政5年)筑後国久留米の友人森嘉膳宅で自刃している。

九州では広瀬 窓などと交流があったことから高田の方にも何らかの影響があったのではなかろうか。》

その後、熊本藩藩校時習館への入校を希望するが受け入れられず、天保7年(1836年)日出藩の儒学者帆足万里(1778-1852)の塾にに入りに入門しさらに学問を続けます。

ところで大分縣の三賢とはだれか知っていますか。帆足万里は、三浦梅園、広瀬淡窓と共に豊後三賢の一人と言われています。

帆足万里は、日出藩の家老の家に生まれ、儒者として名を馳せる一方で蘭学を修めていました。そのため、岡松も蘭学も学び、また帆足が『窮理通数万言』を著すのを助けました。

帆足万里が亡くなる前には私塾の西?精舎(せいえんせいしゃ)を岡松甕谷らの弟子に任せて日出二の丸に移り住みました。翌年の嘉永5年(1852年)に75歳で没します。

帆足万里の全八巻から成る著書『窮理通』(きゅうりつう)は、日本における自然科学史に画期的な文献であり、明治年間にオランダのフルベッキが『窮理通』の説を聞き、江戸時代の科学の進んでいたことに驚いたといいます。

しかし、窮理通』は結局生前には公刊されず、岡松甕谷が没後の安政3年(1856年)に内の三巻だけを木版公刊しました。

嘉永五年(1852年)帆足万里が亡くなった後、熊本藩臣沢村西陂の目に止まり、熊本藩藩校時習館の寮生に認められます。そして慶応三年(1867年 明治維新)15年いた時習館をやめます。1863年には熊本城下の壺井川畔に家を構え竹寒沙碧書屋と称しここを起点に活動します。(西南戦争で焼失します)

やがて明治維新後、明治2年(1869)に大学校(旧幕府から継承された昌平学校・開成学校・医学校の3校を統合したもの)が設置されると、岡松は召されて少博士に任官しますが、翌年に同校は閉鎖、さらに明治4年には廃止されたため、岡松も帰国して延岡藩に仕えます。

しかし、明治4年の7月に廃藩置県が行われ、延岡藩も廃されたため、再び上京することになりました。

再度上京した岡松は、昌平黌の教授に任ぜられ、さらに大学(現在の東京大学 )教授に進みました。明治15年(1882年)7月28日東京大学文学部教授となり、、その後、大学を辞した岡松は、私塾紹成書院を経営して門人の教育に当たる一方、東京府中学校(現在の日比谷高校 )・高等女学校・高等女子師範学校(現在のお茶の水女子大学 )などで漢学を講じました。紹成書院での門下生には、徳富蘇峰・中江兆民がおります。

明治22年(1889年には)東京学士会員に認められました。没する同28年2月18日まで勤めています。そして明治28年(1895年)、肺を患い75歳東京築地で亡くなります。岡松先生のお墓は青山墓地に祀られています。

民法学者 岡松参太郎は、甕谷の三男です。

岡松参太郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

岡松 参太郎(おかまつ さんたろう、1871年9月23日(明治4年8月9日) - 1921年(大正10年)12月15日)は、日本の法学者(専攻は民法学)。京都帝国大学法科大学(現在の京都大学法学部)教授。儒学者の岡松甕谷の三男。