👉高田びわのす通信 TOP 👉大分市高田校区自治会 👉大分市高田校区まちづくり協議会 👉高田校区公民館

👉高田の歴史

⑰・能仁寺

能仁寺(のうにんじ)

能仁寺は神奈川県鶴見総持寺の末寺に属しています。寛文4年1664年旧藩主細川綱利がこの地におけるキリシタンに対し改宗を進めるために熊本より行厳禅師雲歩和尚を派遣しました。雲歩は熱心に教化につとめ、キリシタンを根絶したために藩主はその功を賞して新たに堂宇(お寺の中の建物)を建立しました。(高田校区歴史マップより)

神奈川の総持寺(そうじじ)は道元が開いた永平寺とともに並ぶ曹洞宗の大本山になります。そのようなお寺の末寺ですががなぜ高田にたてられたのでしょうか。

織田信長から豊臣秀吉の初期にかけてはキリスト教を積極的に取り入れていました。外国文化・技術を取り入れたいという思惑もあったからだと思います。

そして豊後では大友宗麟がキリシタン大名になり、長崎の大村純忠、有馬晴信らとともに、名代として天正遣欧少年使節4人ををヨーロッパに派遣までしていました。

ところが、帰国の前に大友宗麟、大友純忠が亡くなり、また秀吉がバテレン連追放令を出していました。帰国した時には様相が一変していました。

しかし、秀吉、家康まではキリスト教(外国人)を利用しようという考えは大きくは変わってはいなかったと思います)形式的だったようです。

豊臣秀吉の時代1587年の資料には、全国に20万前後いたキリスト教徒のうち豊後の国には5万人いたと宣教師の報告書には書かれています。

日本において、政策としてキリスト教への弾圧が始まるのは1612年の禁教令からであり、明治初期まで続きます。

そして、細川領だった高田にも対策が取られたのだと思います。長くなるのでこの辺で止めておきます。

1637年の島原の乱移行は取り締まりも厳しくなり高田、葛城、丹生地区から始まった取り締まりは、豊後の国全体に広がっていきます。

とらえられた人は1000人を超えたといわれています。豊後崩れと呼ばれています。(府内から世界へ 大友宗麟 参照)

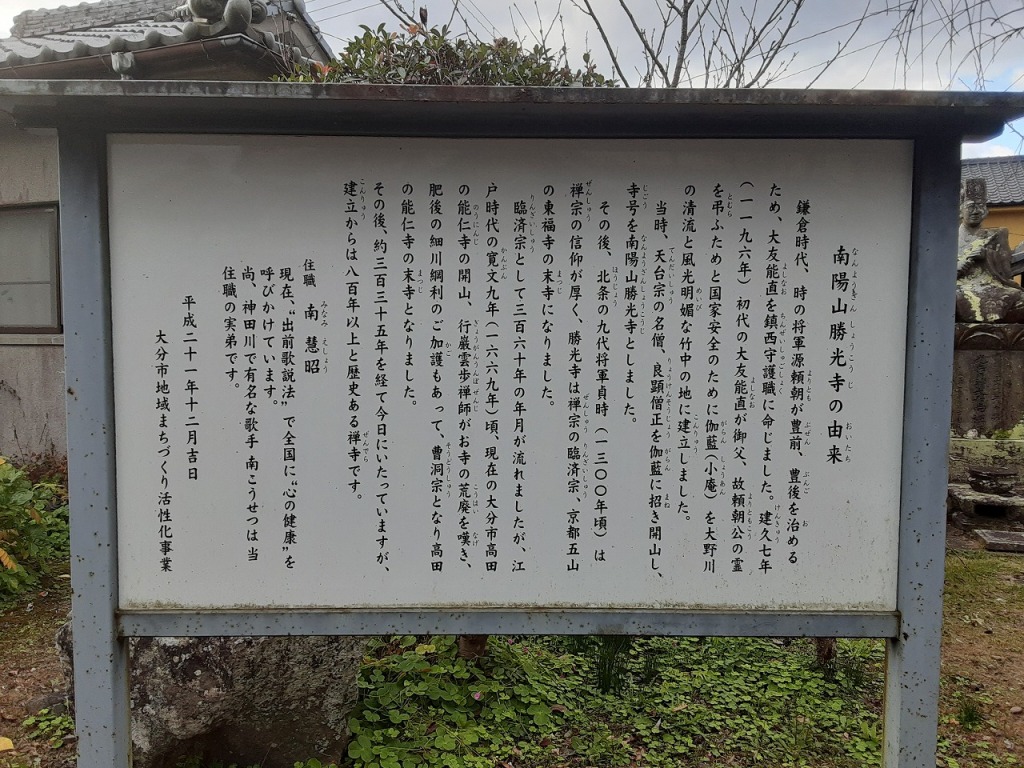

南こうせつは竹中のお寺の息子だということは知っていると思います。南陽山 勝光寺(しょうこうじ)です。そしてその本寺がわが高田の能仁寺になるのです。

そして勝光寺は由緒ある歴史のあるお寺なのです。寺伝によりますと、源頼朝の豊前と豊後を治めるため、大友能直(よしなお)を初代鎮西守護職に命じました。そして初代能直が建久7年(1196年)に建立したと伝えられています。お寺には大友能直公や大友宗麟の部下の名武将「戸次道雪」の版木が残されている大変歴史のあるお寺です。大友能直は初代大友氏初代当主になり、九州で勢力を広げていきます。

寺伝では天正十四年(一五八六)の豊薩合戦で(近くでは戸次川の戦いがあっています)裏山の鏡城が兵火で焼かれ、その余燼で延焼した精舎は悉く焼土と化したという。

荒廃した寺にあって、この観音の智光が地元住民の心の拠りどころとなっていたことを、徳川期に肥後藩高田郷(上徳丸)の曹洞宗能仁寺の雲歩禅師の知るところとなり、師が勝光寺往古の由来を肥後藩主細川綱利に言上する。寛文九年(一六六九)、綱利の命により能仁寺の末寺として、勝光寺は再建され今日に至っている。」との由来である。

高田住民としてはなんとなく鼻の高くなる話ですね。