高田の語り部(かたりべ)も年を追うごとに減っていく。過去の出来事を次の世代に繋いでいくのも我々の使命ではないだろうか。

第一回として、鶴瀬地区で唯一昭和18年の大水害を経験している川崎さんを訪ね、当時の状況を語っていただいた。昭和18年、川崎さんは12歳、小学校6年生の年代である。

まず、川崎さんから聞いた話から、新たに確認したことや、再確認をしたことを先に列記したい。

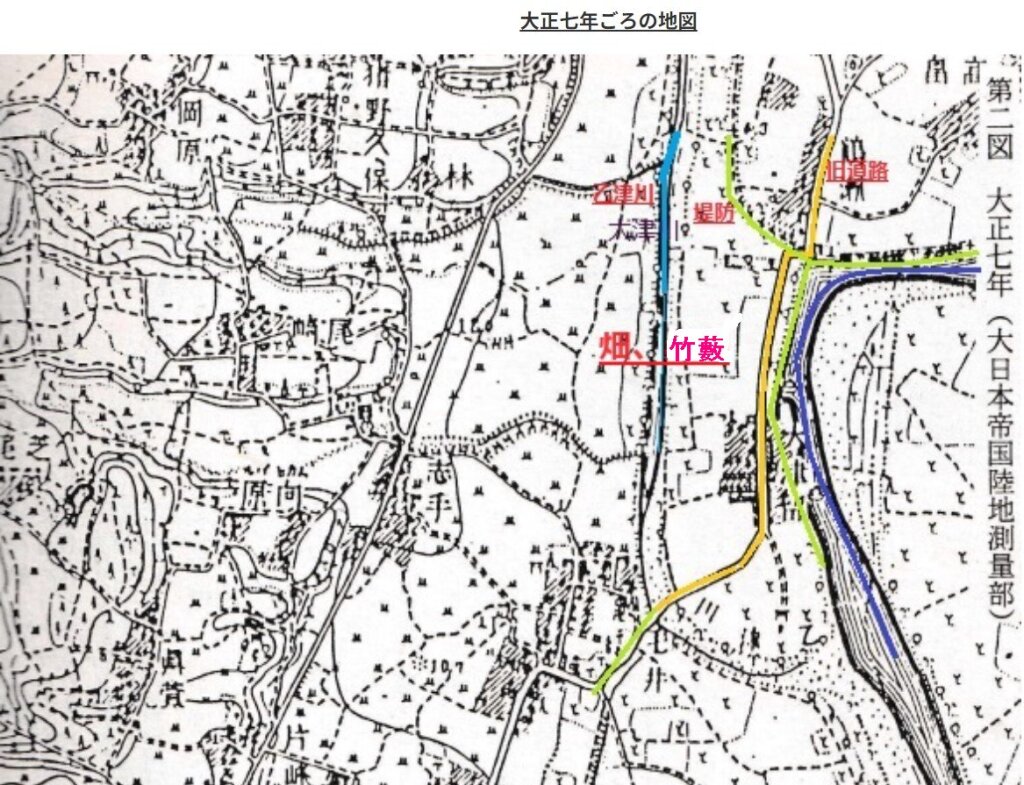

洪水前の鶴瀬 堤防は今よりも低く、堤防横を竹藪が若宮八幡社まで続いていた。

- 当時と現在の大きな違いは、堤防の高さ、位置である。我々は今の堤防を見ると昔からあるように思うが、戦前に高田にいた人が戦後高田に戻ってきて驚いたことは、高田の堤防が大きく、また高くなったことだという。川崎さんの話では、大野川については丸亀地区の堤防は数十メートル川側にあり、もう少し低かったそうである。

また、乙津川については、鶴瀬地区から高田若宮八幡社まで堤防沿いに竹藪が続いていたという。 - その堤防も戦後の工事で現在の高さになったという。(昭和32年から昭和37年にかけての大津留溢流堤工事の一環で行われたと思われる。)

- 当時は大野川が主流で洪水時では浄水場あたりから越流し、その水が乙津川に流れていたそうだ。

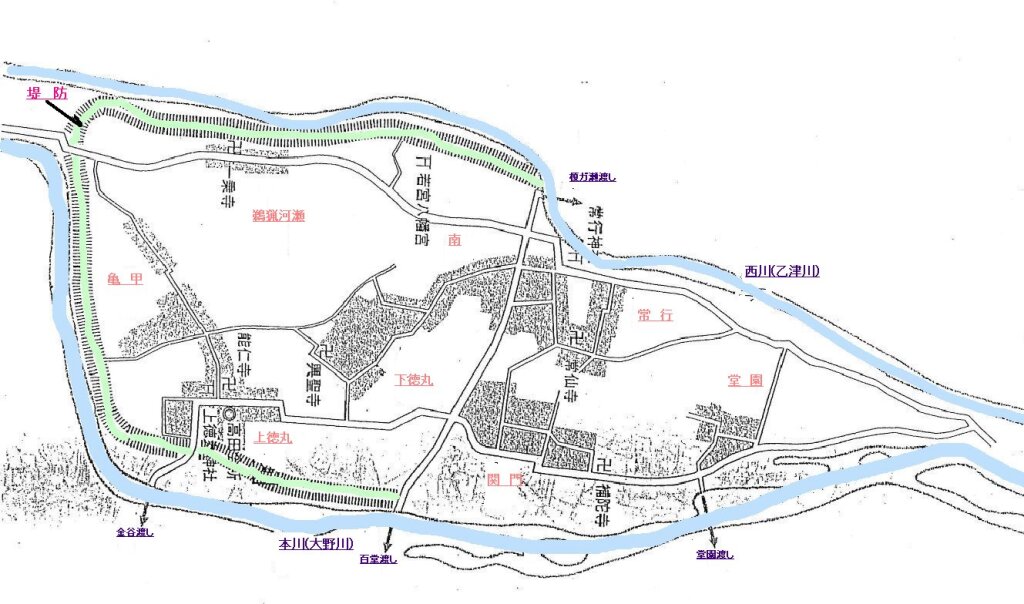

江戸末期、明治初期

※ 高田橋より下流に堤防はあったのか、なかったのか。

上記の地図は江戸末期、明治初期の高田の地図です。これで行くと、堤防は高田橋から種具の渡しに繋ぐラインから下流にはありません。それでこれまではずっと堤防がなかったと言われてきました。

ところが、今回川崎さんとの話の中で堤防は下流側にも続いてあったとも言っています。現在でも上流に行くと川と畑の境界程度に堤防らしきものがあり、その程度のものがあったのか、もっとしっかりした堤防があったのか、昭和32年から37年にかけての大津留溢流堤工事に伴う乙津川改良工事により現在の堤防が延長されたのかは不明です。もう少し調べてみたいところです。

参考 [尻込み]

乙津川の高田橋から鶴崎にかけては堤防らしい堤防はなく、増水時には高田地区内に泥水が下流から逆流してきたという。これをしり込みという。この泥水が高田の地を肥えた地にしたともいう。

明治33年高田地図

乙津川堤防 今も残る竹藪 この竹藪が洪水時の水勢を抑える役目をしていた

- 先に述べた竹藪は現在の堤防あたりまで広がっており、鶴瀬から若宮八幡社まで竹藪が堤防沿いに続いていた。その高さは、今の堤防より、1m~1.5mほど低かったように感じたそうである。下の写真に白いパックがあるが、あの段あたりだったのではないか。

昭和18年洪水

- 現在の自動車学校あたりは土地が低く、水が溜まりやすく荒れ地となっていた。

- 昭和18年の水害では一乗寺裏の堤防も決壊し一乗寺が流されたという。

川崎氏宅前水位

昭和18年の洪水時には村議会議員の人が堤防が決壊したぞ、とみんなに連絡をしていた。また、上流から人が乗ったままになった家が近くまで流れてきたが、その時、一乗寺前の堤防が決壊し、今の自動車学校前の道路の方に押し流されていくのが見えた。(川崎氏談)

昭和18年水害資料

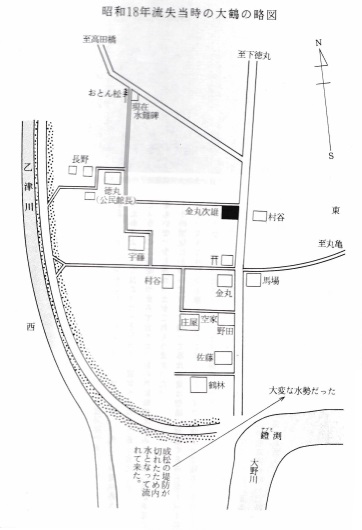

鶴瀬の史跡地図 (平成17年4月 得丸英次氏作 元公民館長)

昭和18年当時の大鶴の略図 (公民館資料)

18年水害概略図

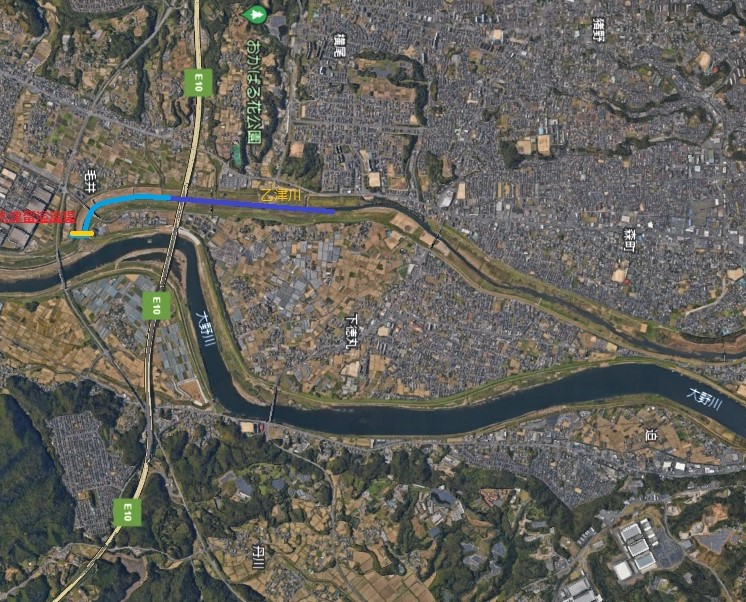

大津留溢流堤

洪水後と大津留溢流堤 現在の大津留橋から鶴瀬までは畑だった。

当時の乙津川は今の浄水場あたりから下流を流れており、大津留と毛井の間は竹藪と畑だったそうだ。浄水場から大津留橋にかけての今の乙津川は昭和32年からの工事でできたものといえる。松岡側は排水路程度の小さな川が乙津川(浄水場あたり)につながっていたのではないだろうか。

- 参考 乙津川と大津留の溢流堤

上記の工事については畑の中に川をつくり、農地を失ったこと、またその工事のために大津留の集落が分割されたこと等により、7年余りの反対運動があったが、昭和32年になって解決を迎え、37年に完成した。

この工事についてはどこに溢流堤を設けるかであった。案としては、第1案 上流の松岡成松、第2案 毛井 第3案 鶴瀬 第4案 大津留 と4案があったが、反対運動が起こっている状態で決定を下すことが難しかったため、建設省は大規模模型実験を重ね、大津留にすることに決定する。しかし、その後も反対運動は続いた。

乙津川は今のように昔からあったと思っていたが、昭和18年当時はその間は乙津川はなく毛井から大津留の間は竹藪と畑だったという。

ただし、大正7年の地図を見ると、大津留溢流堤あたりから川跡がみられるので昔はこの辺りを水が流れてはいたのではないだろうか。

大津留の溢流堤 昭和32年から建設され昭和37年に完成

溢流堤部

この溢流堤は4か所の候補地から建設省が大規模モデル実験を行い、ここに決定した。しかし、これを建設するために、畑作地を掘り割って施行するようになったとともに、大津留の8戸ほどが立ち退きに会い、村が2つに分かれるようになり、反対運動の後に建設された。

導水路部

37年に大津留の溢流堤が完成したが、それにより乙津川の水量が減少し環境汚染の問題が発生した。そのため船本から導水路を引き、溢流堤の下に新たに導水路部を建設し常時水を流すようにした。

船本からの導水路部の工事から溢流堤まで、昭和52年から11年をかけて完成した。

大津留橋から鶴瀬側を望む

溢流堤ができるようになるまではこの地は畑が広がっていたという。

〈参考〉