鶴崎公民館の改修工事の一環で大野川側に新しく集会室が完成しました。その完成記念として記念講演会が開催されました。演題は「大分を知る 鶴崎を考える」です。

講師は大分市教育委員会 文化財課 専門官 坪根信也氏です。話はとても分かりやすく、また面白い内容で1時間30分があっという間に終わりました。

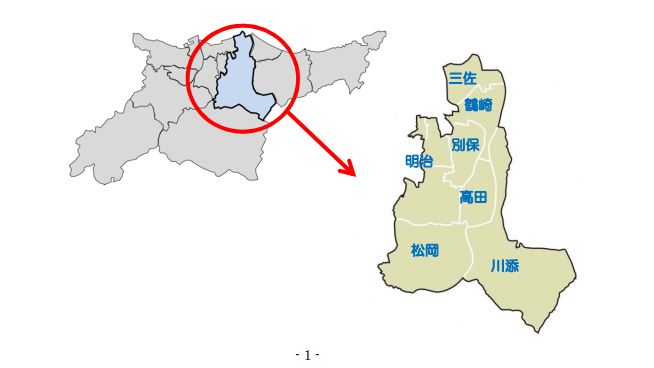

今、鶴崎地区では、鶴崎、三佐、別保、明治、高田、松岡、川添の7校区を対象として鶴崎地域まちづくりビジョンが実施されています。広義の鶴崎地区として鶴崎をもう一度考えてみるよい機会だと思います。

今回の講演を私なりに整理してみました。

鶴崎公民館新集会室完成記念講演会 案内

演題「大分を知る 鶴崎を考える」講師 坪根信也氏

1・大分ってどげんとこ?

大分県はどんな歴史・風土を持っているところか。

豊後国から大分県

大分県は九州の中の一県である。明治四年(1871年)廃藩置県により豊後の国から大分県になる。また、明治9年(1876年)、小倉県に属していた下毛郡及び宇佐郡が大分県に併合され、現在の大分県になった。

👉明治維新後の高田(その1)

県民性

- 商人気質が強く、合理的

- 協調性に乏しく、それぞれの地域間競争意識が強い

- 自立、独立志向が高い

- 素直で真面目である。

なお、追加しておくと、大分県人の気性を表す言葉として「赤猫根性」があるが、これは人の幸福をねたむという気質らしい。似たような言葉として、「隣の家に蔵が立つと腹が立つ」というのがある。

この県民性は歴史と風土が生み出すものと思われる。では大分県の歴史、風土とはなんであったか。

それは小藩分立が原因ではないか。

しかし、そのことが逆に役立ったものもある。それが大分県の一村一品運動である。

ことば

大分県の言葉は他の九州の言葉より標準語のアクセントに近い。また、山口や広島、四国の愛媛等、瀬戸内圏により近いといえよう。

気候

気候に関しても瀬戸内海の気候に近いと言えよう。

食

そば、うどん?

私たちは普段好んで食べるのは蕎麦だろうか。うどんだろうか。大分の場合は大半がうどんではないだろうか。

一般に東日本はそばを、西日本はうどんを好んで食べるようである。

大分県はそばの文化圏ではなく、団子汁に象徴されるように小麦粉の文化圏である。

酒、焼酎

お祝いの席で飲むのは酒、焼酎。私たちは普段は焼酎を飲んだり、酒を飲んだりしても、お祝いの席では清酒を飲むと思います。

しかし、九州では北側と南側に別れ、南の鹿児島、宮崎方面は焼酎が多いようです。

これらを考えるると、大分は瀬戸内海回廊の西の端に当たるのではないか。と考えられます。

歴史的にみる瀬戸内圏の大分

- 1 建国神話

- 2 「伊予国風土記」

- 3 姫島の黒曜石

- 4 弥生式土器の交流

- 5 大分県の古墳時代

・宇佐市の赤塚古墳 前方後円墳

・亀塚古墳

これらについても詳しく話をされたのですが、話に聞き入り、記録を取り忘れてしましました。興味のある方は各自で調べてみてはどうでしょうか。

要約すると、大分は神代の時代から、豊後水道を通じ航路の道先案内人として、また豊後水道、瀬戸内海を通じて中国、四国、近畿との黒曜石、土岐等の物の交流、文化の交流があり、この時からも大分は瀬戸内圏に属していたと思います。

・6 中世 大友氏の時代

大友氏の力の源泉

豊後府内が反映していたのはどうでしょうか。大友宗麟の時代、ザビエルが日本に来たように、大陸、ヨーロッパと深い交流があり、薩摩、大友は九州を二分する勢力でした。では、その源は何だったのでしょうか。

考えられるに、その時代は近くは陸路を、遠路は船を利用していたのではないでしょうか。そう考えると海を制したものが、その周辺の覇者になりえたのではないでしょうか。

中世、大友の時代、海上交通は豊後水道、瀬戸内海を利用していたと考えると、その重要な地点にいたのが豊後ではないでしょうか。例えば、佐賀関一尺屋の若林水軍のように強く海を支配する勢力があり、大友はそれをまた利用してきたのではないでしょうか。

・7 近世江戸時代

江戸時代になっても、瀬戸内海は参勤交代や物資の輸送に盛んに利用されていました。

例えば、今では下火になりましたが、畳の材料に欠かせない七島蘭(しちとうい 強く柔道場の畳に使用される)も杵築、府内から海路を利用して運び出されていました。

府内藩は2万石の小藩でありながら、城下に48もの町人町があったそうです。

府内藩が2万石にちょっと気になり私なりに他藩を調べてみました。

「参考」

| 班名 | 今の地名 | 石数 |

| 加賀 | 金沢 | 120万石 |

| 薩摩 | 鹿児島 | 72万8千石 |

| 陸奥 | 仙台 | 62万石 |

| 尾張 | 名古屋 | 61万9500石 |

| 紀州 | 和歌山 | 55万5千石 |

| 肥後 | 熊本 | 54万石 |

| 筑前 | 福岡 | 47万三千石 |

| 肥前 | 佐賀 | 35万7千石 |

| 豊前 | 中津 | 10万石 |

| 日向 | 延岡 | 7万石 |

| 豊後 | 岡藩 | 7万石 |

| 豊後 | 臼杵 | 5万石 |

| 豊後 | 杵築 | 3万二千石 |

| 豊後 | 日出 | 2万五千石 |

| 豊後 | 府内 | 2万二千石 |

| 豊後 | 佐伯 | 2万石 |

今の大分市中心部の府内は上記のような位置づけです。ではどうして府内はこのような位置づけなのでしょうか。

今日の講師が言われたように、創造力、イメージ力を働かして考えてください。

かって九州で覇者を競った大友の地がどうして?

8・明治時代

明治になると、富国強兵、殖産興業のもとで、石炭の産出する北九州や、大陸や東南アジアに近い長崎や熊本の港が開発されるようになりました。その結果、かっては瀬戸内回廊県として栄えた大分も「交通は海から陸へ」の波にのまれていきます。

9・戦後

- 昭和20年代

占領時代 朝鮮戦争をきっかけに、復旧していきます。 - 昭和30年代の半ばまで

江戸時代からの昔のままの生活習慣を受け継いだ生活 - 昭和30年代後半ごろから

経済が成長する。 - 昭和50年代

世界の経済大国に - 昭和60年はすべてがバラ色・

昭和末から平成にかけてバブルがはじける。

大分の復興

新産業都市の形成によって再び港湾が注目されてくる。

これからの時代は情報と物流 の時代である。

大分が復興するには絶対に海が必要である。新たな海のルートを開拓していき、臨海工業が大分を潤す企業を生み出していくことが大事である。

2・鶴崎を考える

鶴崎の地名の由来は!?

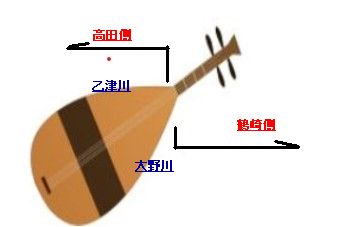

・地形が琵琶の形をしており、弦(つる)の崎にあたることから

「ツルサキ」

・海辺の津の先のできたことから「津留崎」

・河川敷などの空閑の荒野を意味する普通名詞「津留」を語源とする

などなど いろいろな説がある。

つるが鶴になったのは、鶴のほうが見栄えが良かったからでは。

鶴崎といえば広義の鶴崎(三佐、鶴崎、別保、明治、高田、松岡、川添)の7校区をいう場合と、狭義の鶴崎校区をいう場合がある。

町の名前の歴史

1589年(天正17年) 伊勢参宮名簿

「つる崎村宗二郎殿」の以上の三名が参宮した記載

・はじめて「つる崎」村という呼称が使われる。

1590年(天正18年) 伊勢参宮名簿

「豊後国高田荘国宗之村六人つれ」

・「国宗村」という近世と同じ村名を表記

1592年(天正20年) 大友義統(よしむね)絛絛事書

「津留崎」に有力な家臣団の集住・屋敷等の普請

朝鮮出兵に際し、「津留崎」に城下を建設か

「津留崎」付近に港湾施設

歴史にもしはないが、大友氏が続いていれば鶴崎が大友氏の城下になっていたかもしれない。

これらのことから

つる崎⇛津留崎⇛鶴崎 と変遷していったと思われる。

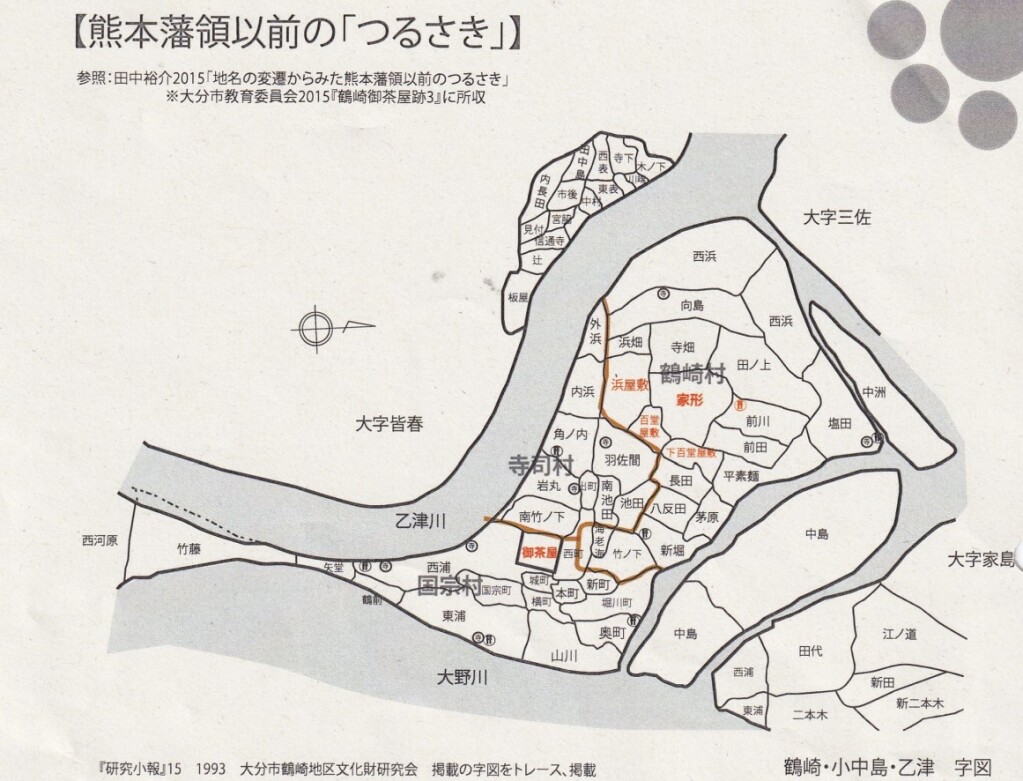

鶴崎の都市化

鶴崎の都市化は1601年熊本藩主加藤清正が港町として整備をしたのが始まりである。

鶴崎にまつわる謎 ナゼ

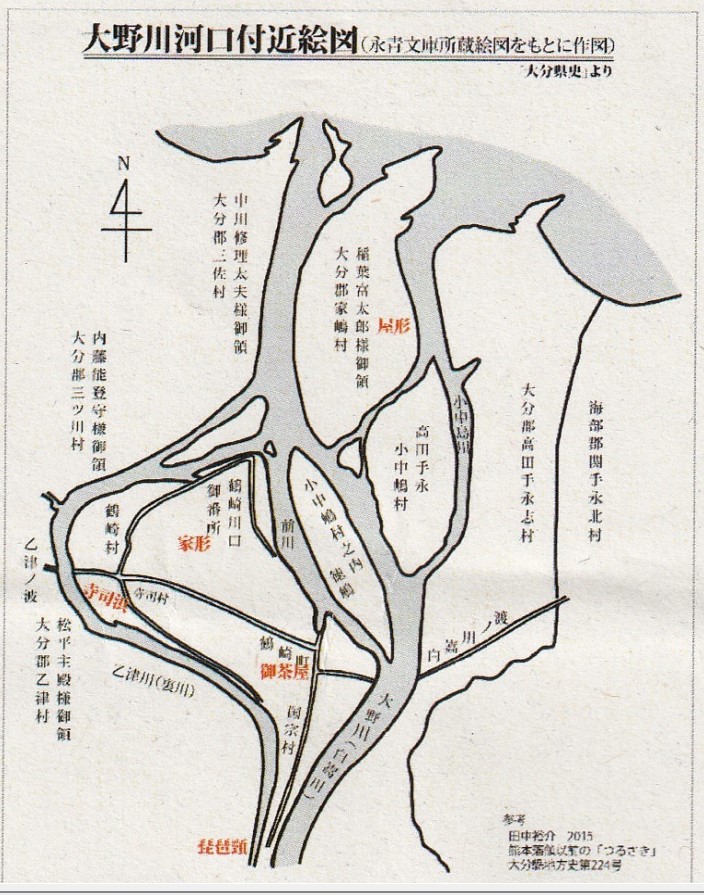

鶴崎城はどこ!?

鶴崎城は当然のように昔、熊本藩のお茶屋があった現在の鶴崎小学校・鶴崎高校の地にあったといわれてきました。

しかし、最近では住友化学(株)の近所にある姫之宮春日社あたりだったのではという説も出ています。

今は姫之宮春日社が有力です。

①姫乃宮春日社周辺説

先に大友氏がこのあたりに朝鮮出兵のための城下町にする計画があった地であること、また、屋形や屋敷などの地名が残っている。

また、港に近く船の便がよかったのではないか。

また、加藤清正が御茶屋を今の鶴崎小学校の地に設けるが、御茶屋はつるさき村ではなく、国宗村にある。そうであれば、鶴崎城が国宗にあれば鶴崎城ではなく、国宗城ではないか。

②お茶屋説

加藤清正による新たな港町の建設に際し、津留崎から移転した町屋が配置され、移転先に「つるさき」という地名がつけられ、更に縁起の良い漢字である「鶴崎」と名付けられた推測 (田中2015)

鶴崎が熊本藩の所領になってからは、加藤清正は鶴崎城を廃城し改修して御茶屋にした。そして御茶屋を中心にして豊後の熊本藩領を治めた。また、参勤交代では熊本から鶴崎の御茶屋に入り、江戸に向かった。

鶴崎小学校には御茶屋跡と並行して鶴崎城跡と出ています。

以上のことから1601年加藤清正が御茶屋を国宗に設けるまでは鶴崎城は姫乃宮春日社周辺にあったのではないか。

<ではなぜ加藤清正は「津留崎」を御茶屋にしなかったのか。>

当時、本流は乙津川であり船運はそれを基準に整備されていたのではないか。しかし、洪水等により川の流れが変わり、港としての価値は大野川沿いにうつり、そちらに近い国宗村に御茶屋を設けたのであろう。

なお、当時鶴崎から参勤交代に出るための港は各藩が持っていた。

鶴崎には三佐(岡藩領) 家嶋(臼杵藩領) 千歳(延岡藩) 乙津(天領)。

最後に

本当は鶴崎城はどこにあったのか。

講演者も言っているように、歴史には正解がありません。そして間違いもありません。

歴史には想像力、イメージ力が必要です。歴史は知識ではなく、考えるプロセスです。

広い世界観を持って歴史を見つめてください。