昨年下徳丸自治会から、東陽中学の前のイチョウの木が茂り過ぎて通学や通行の邪魔になるとのことで市にイチョウの木の剪定を依頼していました。

最近散歩しているときれいに剪定され見通しも良くなっていました。

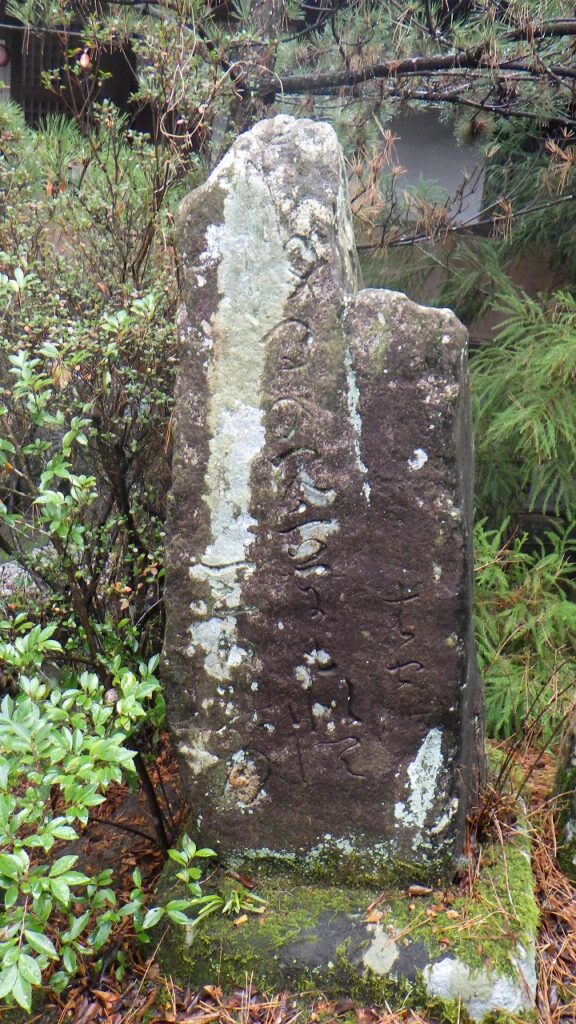

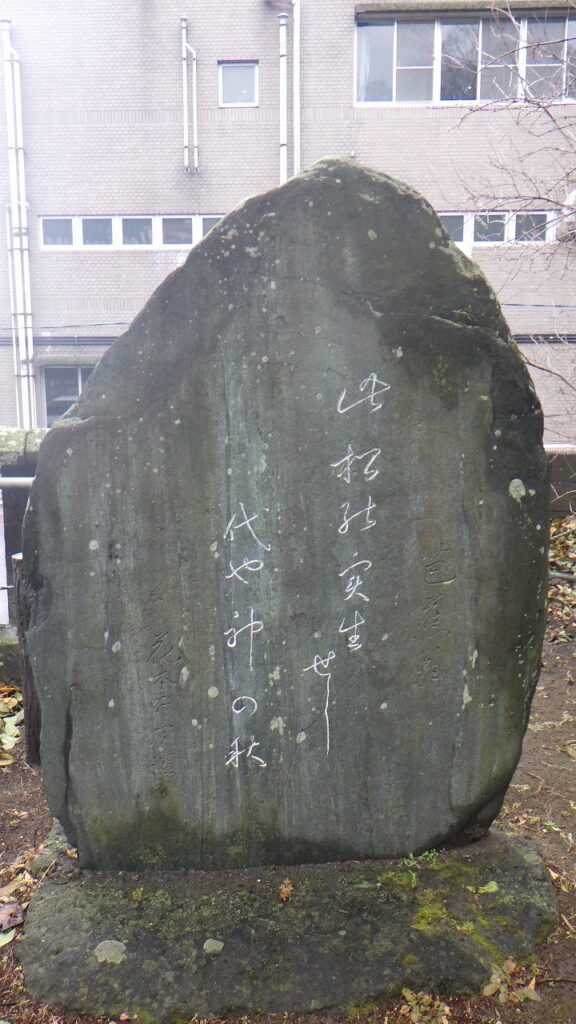

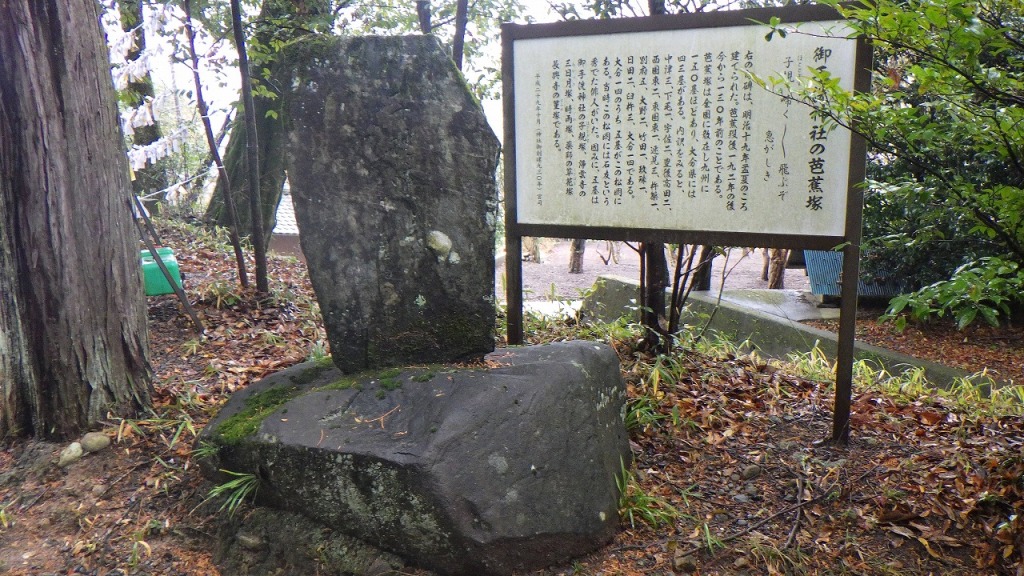

その伐採の後に、出てきたのがこの石碑です。

ここは私が小さい頃は庚申松とよばれ、畑作業の手伝いの休憩時には木陰を求めてここでこびりをたべていました。(「こびり」とは おやつ のことで大分の方言と思っていたのですが調べてみると新潟田上町の方言 となっています 一部奥豊後の方言というのもあるので大分でも使われていたのでしょう)。

仕事に行くときには「更新松の畑に行くぞ」と言っていました。しかし実際に松があったかは記憶はありません。イチョウの木があったことは間違いなく秋に銀杏拾いをした記憶があります。

昔から庚申松と言っていたので庚申信仰の仏教関係の墓や祭事のための石造と思っていました。(その関係の物もあるとは思いますが)

しかし、何か違うような気がします。そして良く調べてみると、写真の左端に移っている二つの石碑は松尾芭蕉の俳句関係のものでした。

では、どうしてここに芭蕉の俳句の石碑があるのでしょう。

建立が明治22年になっています。鶴崎大神宮で芭蕉没後200年の明治27年に合わせて芭蕉の石碑が建立されています。大分市にに芭蕉の句碑が14か所ありますが、鶴崎地区にはそのうちの半分の7基があります。その多くは明治20年前後に建てられています。

では、誰が立てたのでしょうか。石碑に描かれた文字から初代高田村村長 中村黙二ではないでしょうか。石碑にも中村黙二の文字が刻まれています。また、明治17年、芭蕉没後200年記念の鶴崎神社の石碑を立てるに当たり、鶴崎地区から発起人の名前があがっていますが、高田からは中村黙二、首藤百門(当時 屋号岩丸)が名前を連ねています。その流れで高田にも芭蕉の句碑を立てたのではないかと思われます。

また、私の考えでは中村黙二が村長になった年(明治22年)との関係もあるのではと推測しています。

中村黙二は高田村初代村長(明治22年~明治30年)であるとともに俳人でもあったといわれています。

では、どうしてここに建てられたのでしょうか。

日本では庚申信仰に基づいて庚申塔(石碑、石塔)がたてられましたが、庚申塔がある場所を庚申塚と言います。その個所が下徳丸の庚申松(庚申塚)だったのではないでしょうか。そして、中村黙二さんが下徳丸の人だったこともあり、ここに句碑の建立場所になったのではないでしょうか。(ここまでは私の推測ですが)

〖参考〗(庚申)とは

「庚申」とは何なのでしょうか。私のわかる範囲では、 庚申は庚申(かのえさる、こうきんのさる、こうしん)とよみ、私たちがよく使う 鼠、牛、寅、辰、己、等………干支(えと)になります。60通りあります。そのため、60日に一度庚申の日が、また60年に一度庚申の年がやって来ます。道教の教えではその時、人の中にいる病気を引き起こす悪い虫が天神に人の罪を伝え人の寿命をみじかくすると伝えられ、それを阻止するために神仏を祀って夜も眠らずお祈りしたとのことです。とくに江戸時代に流行したそうです。

私の推測ですが、60年に一度の年にこの地に記念碑が立てられたり記念樹が植えられたりしたのではないでしょうか。

なお、2023年の現在、一番近い庚申の年は1980年(昭和55年)で、干支は60年周期ですから次の庚申の年は2040年になります。(1920年、1860年、1800年、1740年…………)

鶴崎地区の句碑

【画像クリック拡大】 写真撮影 2023年2月10日 小雨

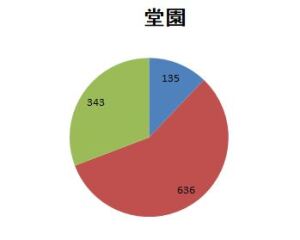

松尾芭蕉の句碑は先に記載したように大分県に43基あり、大分市にそのうちの14基があります。鶴崎地区には鶴崎に1基、松岡に5基、そして高田の1基を合わせて7基があります。地区別に紹介したいと思います

高田地区の句碑

<高田庚申松の芭蕉句碑> 庚申塚

叡慮にて 賑わう民の 庭竈 芭蕉

叡慮(えいりょ)にて 賑わう民の 庭竈(にわかまど)

※他の芭蕉の句集では上記のようになっているが、この石碑では(にぎわう民へ)となっている。

句集の説明書では、仁徳天皇の御製として侍える「高き屋にのぼりて見れば煙立つ民のかまどはにぎはひにけり」(新古今集)と、その庭竃とを引っかけて、天皇の聖君ぶりを讃えた句である。

これは仁徳天皇の「民のかまど」として有名です。

高台に登った仁徳天皇は人々の家から煙が上がっていないのを見て、それからは税をとるのをやめ民が豊かになるまでは質素な生活をされたといわれています。

この句碑が立てられたのは明治22年、まさにその年に中村黙二は高田村初代村長に就任しています。「これから高田村村長としてやっていくんだ。」という心意気、指導者としてのあるべき姿を示そうとしたのではないでしょうか。明治男の生きざまを感じます。

多くの芭蕉の句からあえてこの句を選んだ理由はここにあると私は感じています。

鶴崎の句碑

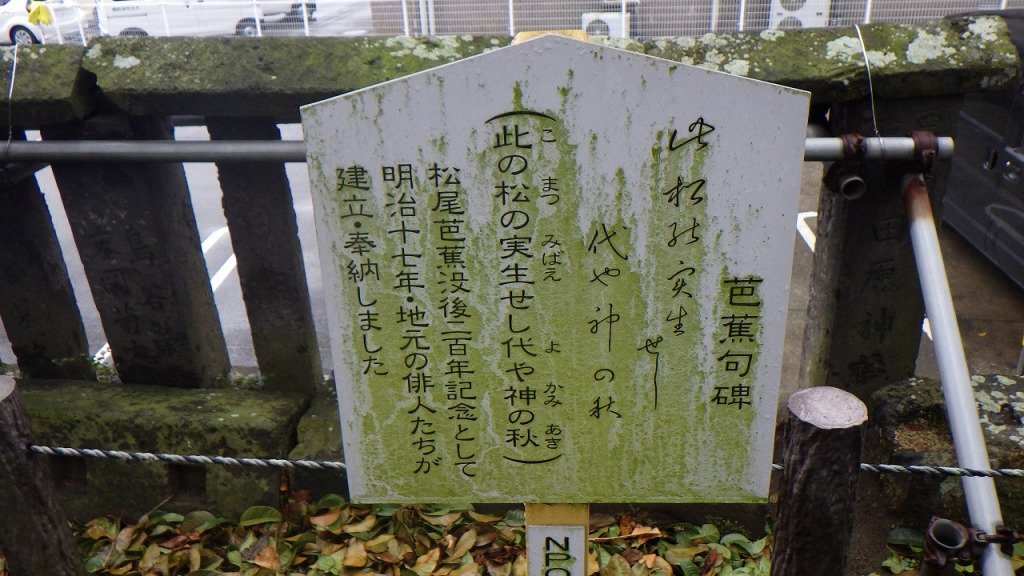

<鶴崎大神宮の芭蕉句碑>

この松の 実生えせし代や 神の秋

芭蕉 (鹿島詣)

鹿島神宮の広前にぬかずくと、深い森にある「根あがりの松」が実生(みしょう)で種から芽を出したころの遥かな昔の秋、その神代のことがしのばれることだ、という意。

桃青こと松尾芭蕉44歳。貞享4年(1687年)8月25日に成った「鹿島紀行」に、「神前」として載る句。

《松尾芭蕉没後二百年記念として明治17年地元の俳人たちが建立奉納しました。》

松岡地区の芭蕉句碑

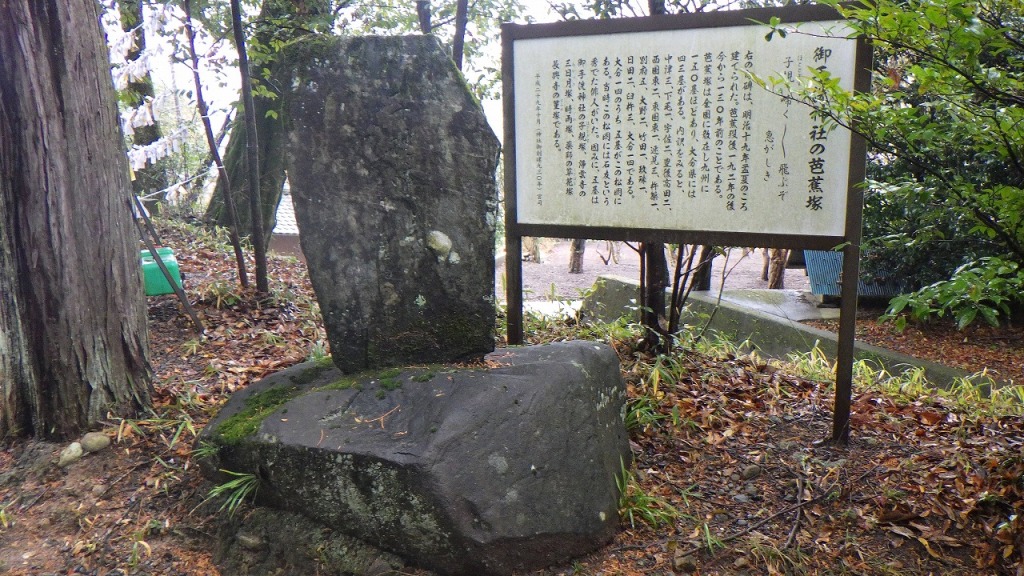

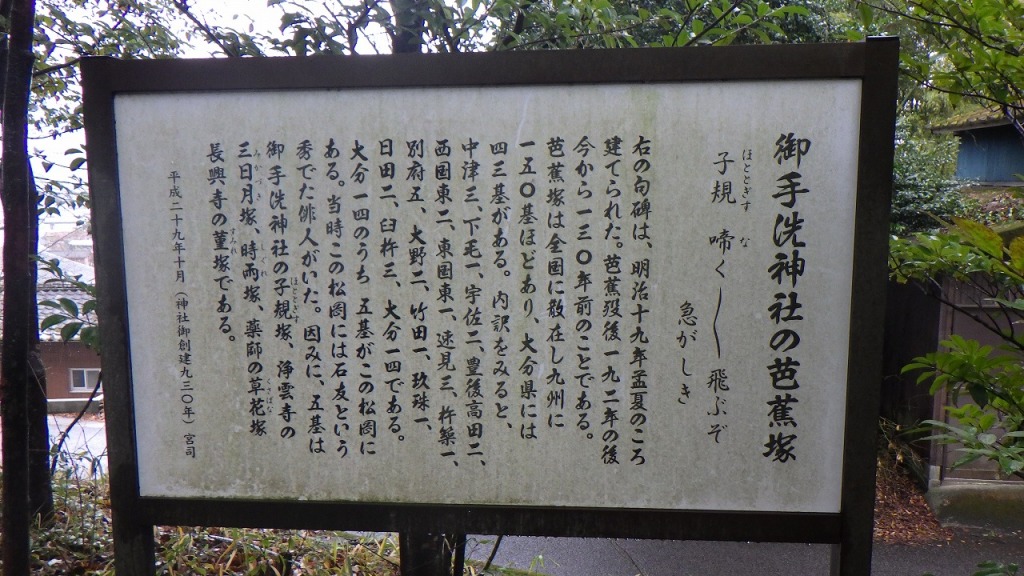

1・御手洗寺の句碑 不如帰(ほととぎす)塚

御手洗神社 芭蕉塚の説明書き

御手洗神社の芭蕉塚

子規 (ほととぎす)

啼(な)く啼く飛ぶぞ

急がしき

芭蕉

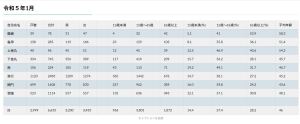

左の句碑は、明治十九年孟夏のころ建てられた。芭蕉段後一九二年の後今から一三〇年前のことである。芭蕉坂は全国に散在し九州に一五〇基ほどあり、大分県には四三基がある。内訳をみると、中津三、下毛一、宇佐二、豊後高田二、西田東二、東国東一、速見三、杵第一、別府、大野二、竹田一、玖珠一、日田三、臼杵三、大分一四

大分一四のうち 五基がこの松岡にある。当時この松岡には石友という秀でた人がいた。因みに、五基は御手洗神社の子規塚、浄雲寺の三日月塚、時雨塚、薬師の草花塚長興寺の董塚である。

平成二十九年十月 宮司

2・浄運寺の句碑① 三日月塚

何事の

見立にも似す(にず)

三日の月

芭蕉

三日月は古来色々なものに譬えられてきた。鎌であるとか、櫛であるとか、三日月眉であるとか、細目の表現等々。しかし、いましみじみと三日月を見ていると、そのどれにも似ていない。見慣れた対象にたいして、新しい発見の瞬間。

同じ月でも三日月はそのものの美しさより、面白い見立てや奇抜な作意によって詠まれることが多い。芭蕉は三日月にも奥深い美しさがあるのだと詠んだ句です。

3・浄運寺の句碑② 時雨塚

4・薬師堂の句碑 草花塚

草いろいろ

おのおの花の

手柄かな

芭蕉

句意:草には多種多様な種類があり、様々に工夫を凝らした花が咲く。私には多くの弟子がいて、それぞれみんなはなある作品をものしている。別れに当って門人への謝辞を込めた別れの歌 。

草花塚 建立 明治23年1月(1889年)

5・長興寺の句碑 菫塚

山路来て

何やらゆかし

すみれ草

出典は『野ざらし紀行』

貞享2年(1685年)、京都から大津に至る山路を越えて行く時に詠んだ句とされる。

句意: 春の山路を辿って来て、ふと、道端にひっそりと咲く菫を見つけた。 ああ、こんなところに菫がと、その可憐さにただ理屈もなく無性に心ひかれることよ。(芭蕉作品集より)

最後に

鶴崎地区の7か所の芭蕉の句碑を見て回ったが、高田以外はしっかりと管理し保存されていた。その中で伐採をして出てきた高田の句碑のあり方を考えると非常に寂しいものがある。

今回訪ねた松岡のどの住職も「この句碑を見たいと全国からくるんですよ。」と言っていた言葉が印象に残る。

松尾芭蕉の有名な俳句と解説

ウエブサイトで松尾芭蕉の有名な俳句の解説 がありました。

下記に松尾芭蕉の有名な俳句を上げています。クリックすればそのサイトでより詳しい説明が見れます。

興味ある方は芭蕉の俳句を楽しんで下さい。

- 4.1 「夏草や 兵どもが 夢の跡」

- 4.2 「旅に病んで 夢は枯野を かけ巡る」

- 4.3 「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」

- 4.4 「古池や 蛙飛び込む 水の音」

- 4.5 「行く春や 鳥啼き魚の 目は泪」

- 4.6 「山里は 万歳遅し 梅の花」

- 4.7 「山路きて 何やらゆかし すみれ草」

- 4.8 「草臥れて 宿借るころや 藤の花」

- 4.9 「しばらくは 花の上なる 月夜かな」

- 4.10 「ほろほろと 山吹散るか 滝の音」

- 4.11 「花の雲 鐘は上野か 浅草か」

- 4.12 「五月雨を 集めてはやし 最上川」

- 4.13 「田一枚 植えて立ち去る 柳かな」

- 4.14 「暑き日を 海にいれたり 最上川」

- 4.15 「五月雨を 降り残してや 光堂」

- 4.16 「あらたふと 青葉若葉の 日の光」