〖図面はクリックで拡大〗

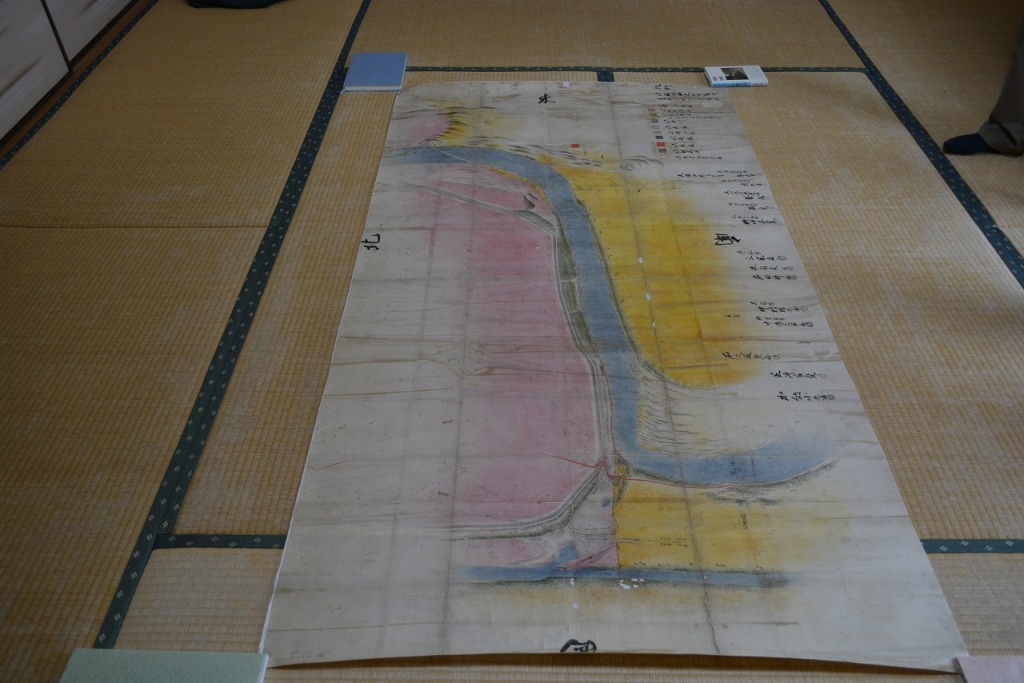

絵図その1

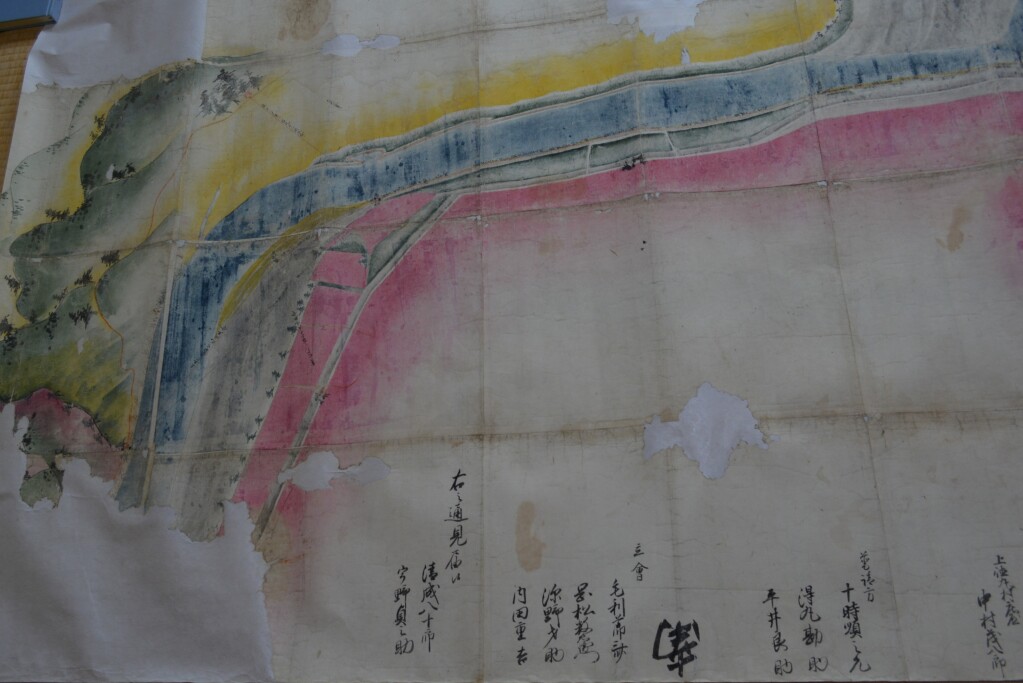

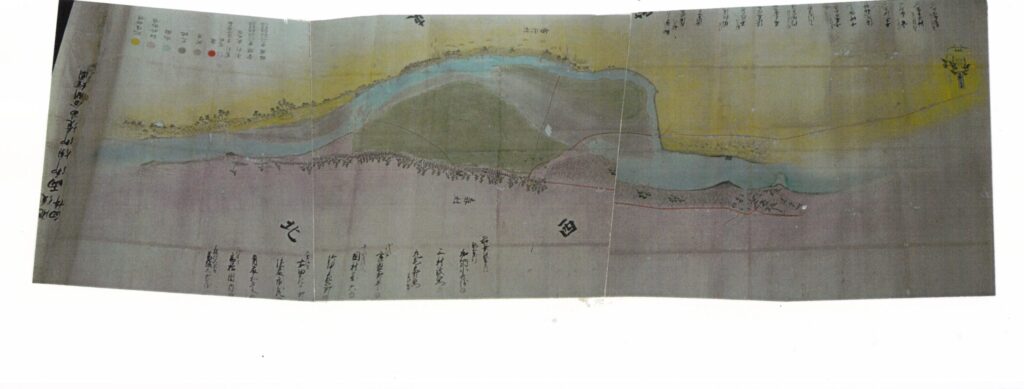

肥後・臼杵御領御境筋分間絵図

ふるさとの歴史教室(鶴崎地区文化財研究会)の村上浩明氏(川添 宮河内)が上記の絵図を見せてほしい、と高田校区公民館を訪問された。

村上氏は江戸時代に川添、松岡、高田の境界を定め、それを図面にした地図を探していたのだが、大分歴史資料館に確認したところ、高田公民館が所有しているということで高田公民館を訪れてきていたのだ。その際に写真も撮りたい、との希望もあり私もそれに立ち会わせてもらった。

図面は補修はされていたが絵や字はしっかりとしており、この絵図の表記から天保四年6月と書かれていた。

話が少しずれるかもしれないが、天保は江戸時代の1830年から1844年までの期間をさし、江戸時代の三大飢餓(享保、天明、天保)が発生した時代でもあった。(大塩平八郎の乱 天保八年)

それとは関係はないがこの地区も水害が発生し、その後、川添、松岡、高田の境界をはっきりさせる必要があったのではないだろうか。

この絵図は、大津留地区(現在、護岸工事を行っている地区でもある)を著している。昭和18年の大水害で鶴瀬地区の堤防が決壊しているがそのあたりの絵図である。

この絵図に対する見解を村上氏がふるさと教室の「研究小報」で発表されるのを期待したい。

なお、この絵図は正確に描かれているが、1810年に伊能忠敬が第二次の鶴崎測量をしている。(高田では下徳丸村、関門村、堂園村を測量)。推測ではあるがその時に測量の手元などを行い、測量の技術をマスターしたのではと思ったりしている。

※絵図はもう2枚あるので逐次アップしていこうと思う。

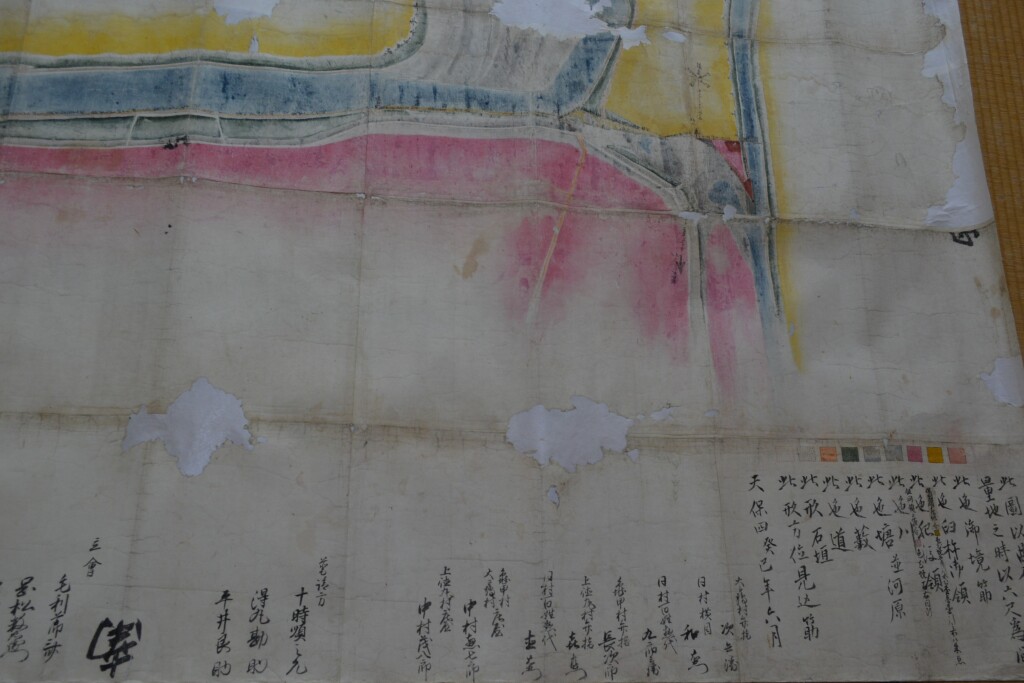

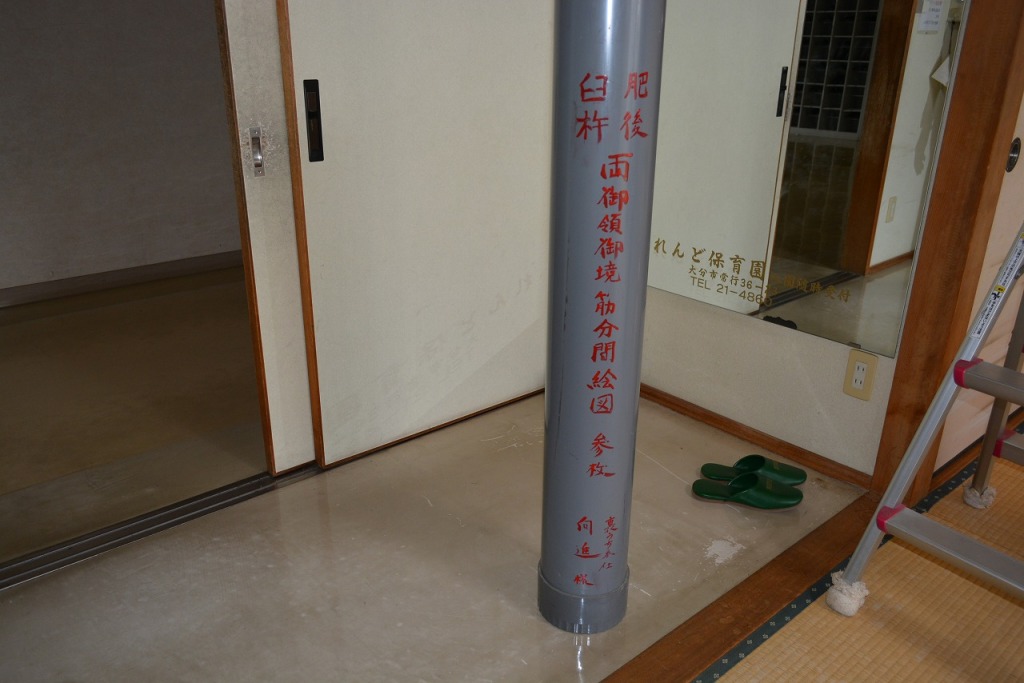

肥後・臼杵御領御境筋分間絵図

絵図その2

残念ながら私にはこの絵図を見てなんらの説明もできないので絵図だけをアップします。

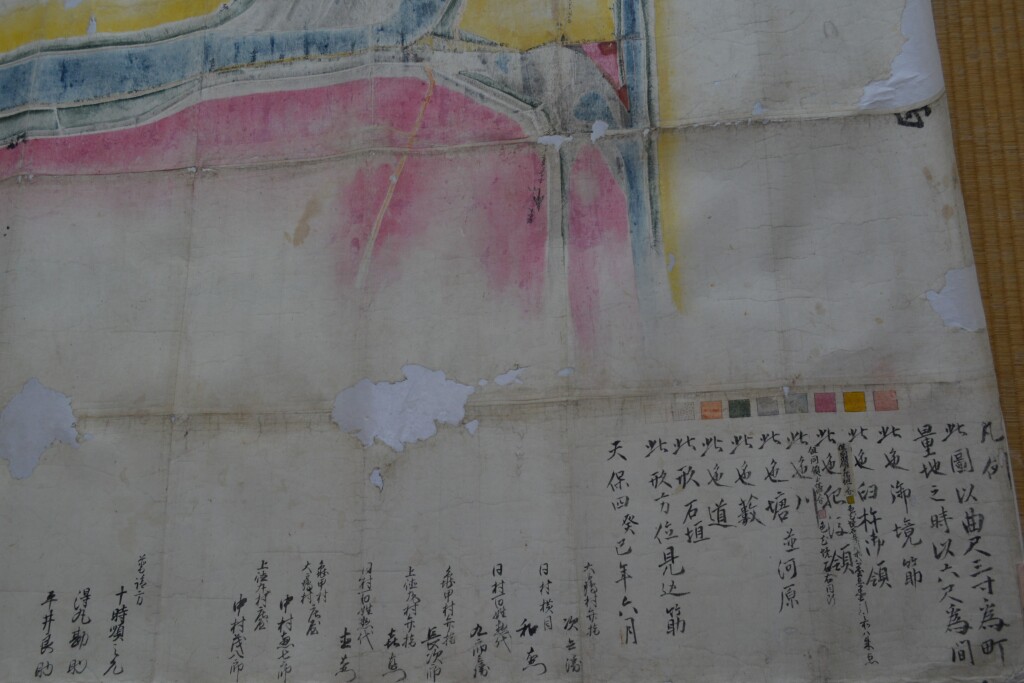

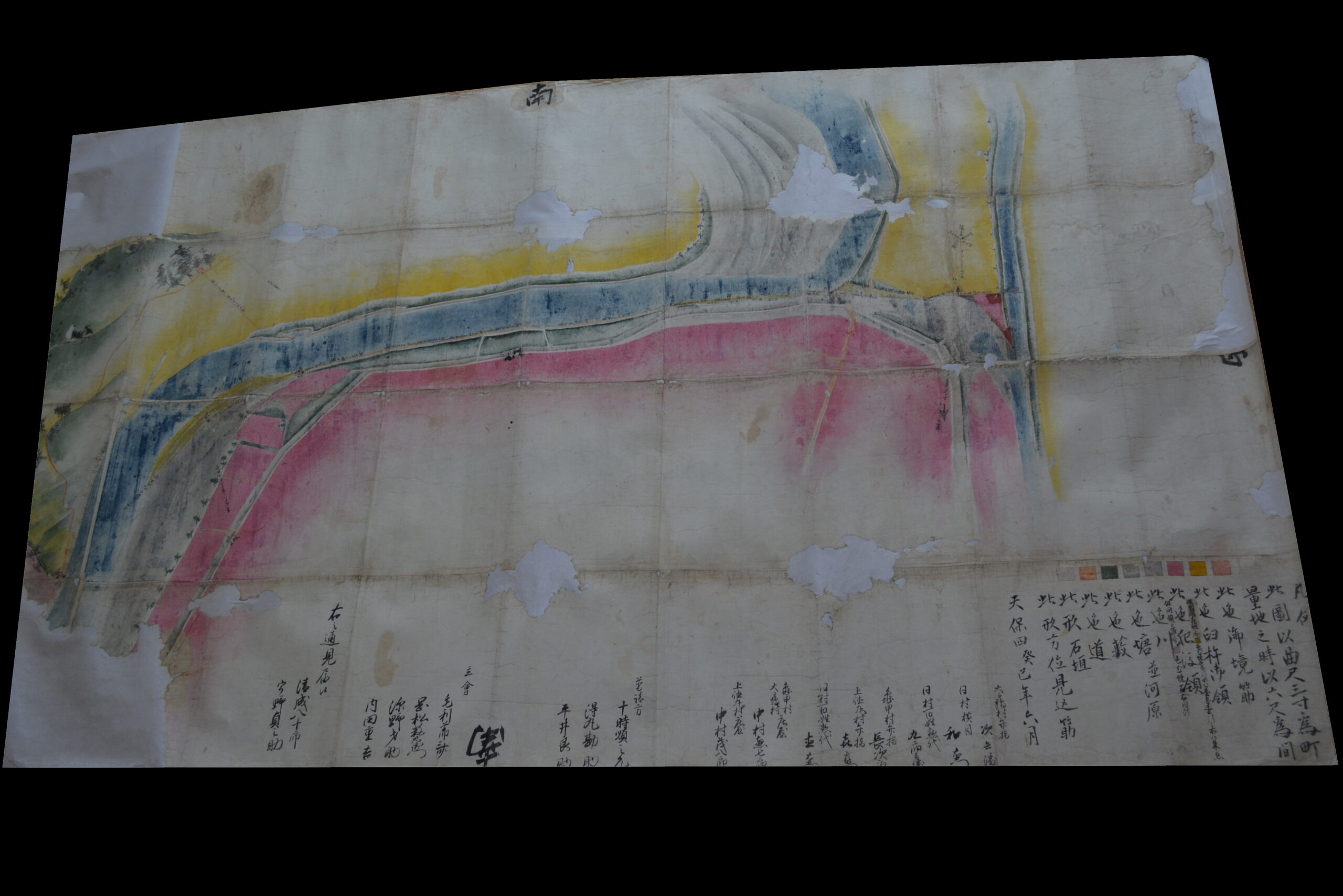

肥後・臼杵御領御境筋分間絵図(天保四年)

【画像クリック拡大】

絵図その3

肥後・臼杵御領御境筋分間絵図 (天保四年)

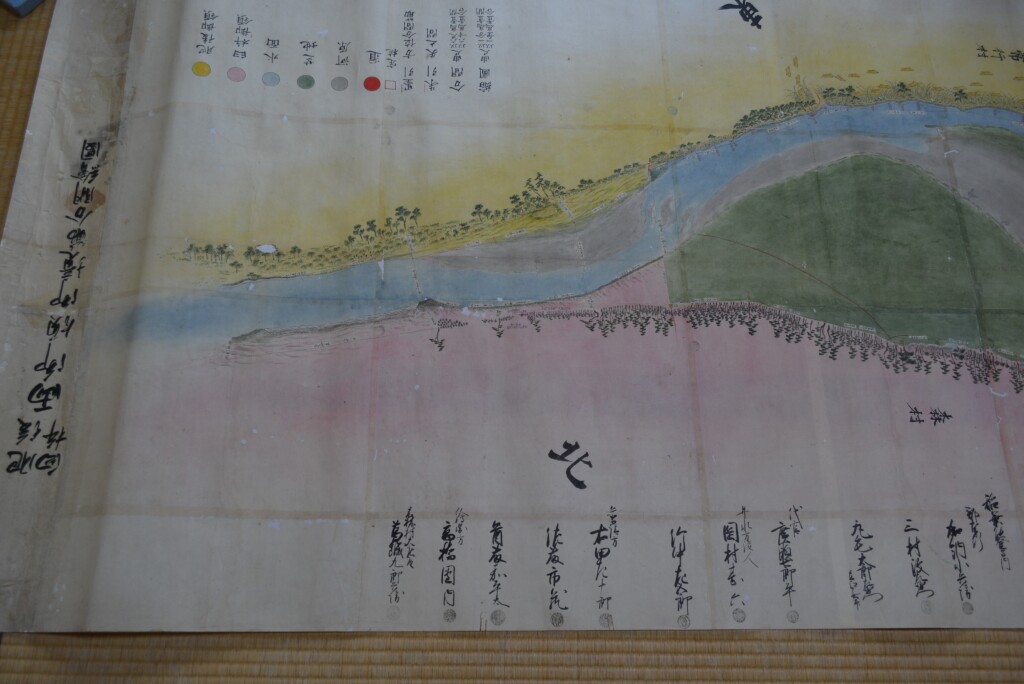

ーAー 上側が森町、下側が高田です。

終戦直後までの乙津川は高田橋から下流は堤防らしきものはなく河原が広がっているような風景だったようです。

【画像クリック拡大】

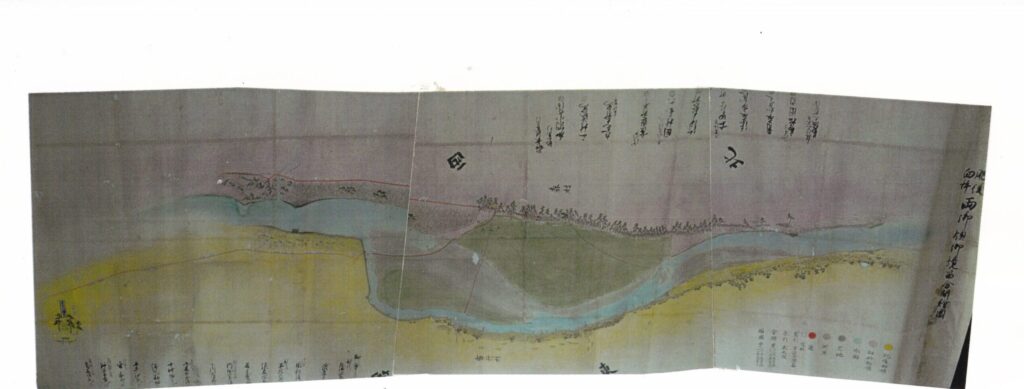

ーB- 上が高田側、下が森町側になります。

【画像クリック拡大】