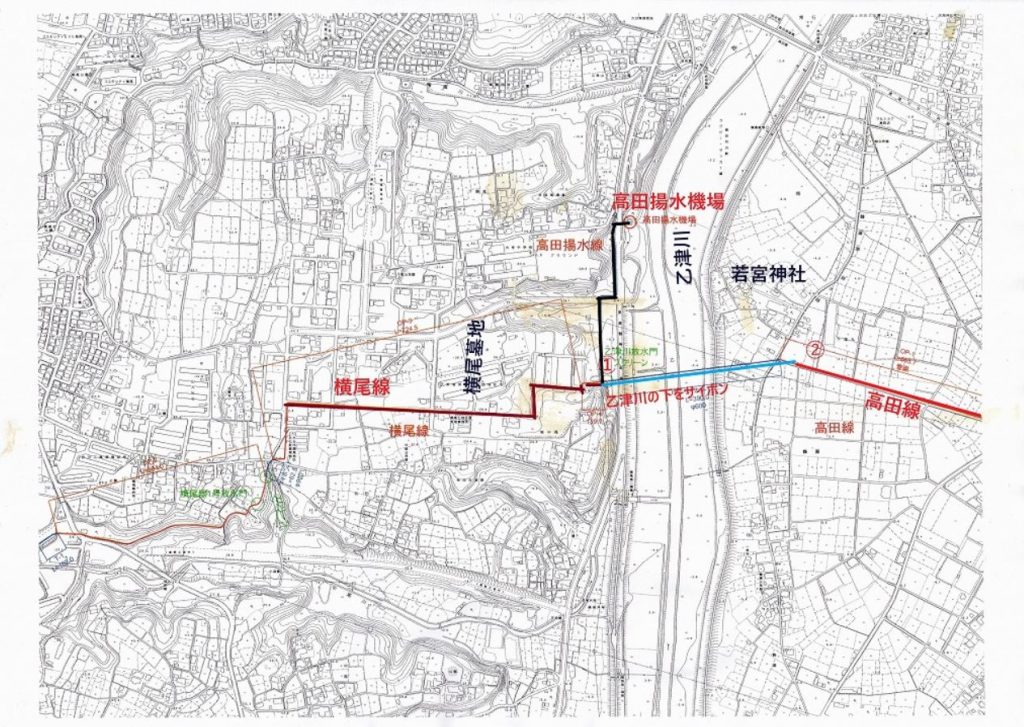

百枝堰堤、大野川発電所、第二幹線を過ぎ松岡線、横尾線と通った水は高田に到着する。

高田線には、横尾墓地近くにある分岐点のマンホールから出発する。そこにはまた岩船にある高田揚水機場から汲み上げた揚水も合流し、乙津川の下をサイホン方式でつながる。

横尾線~高田線

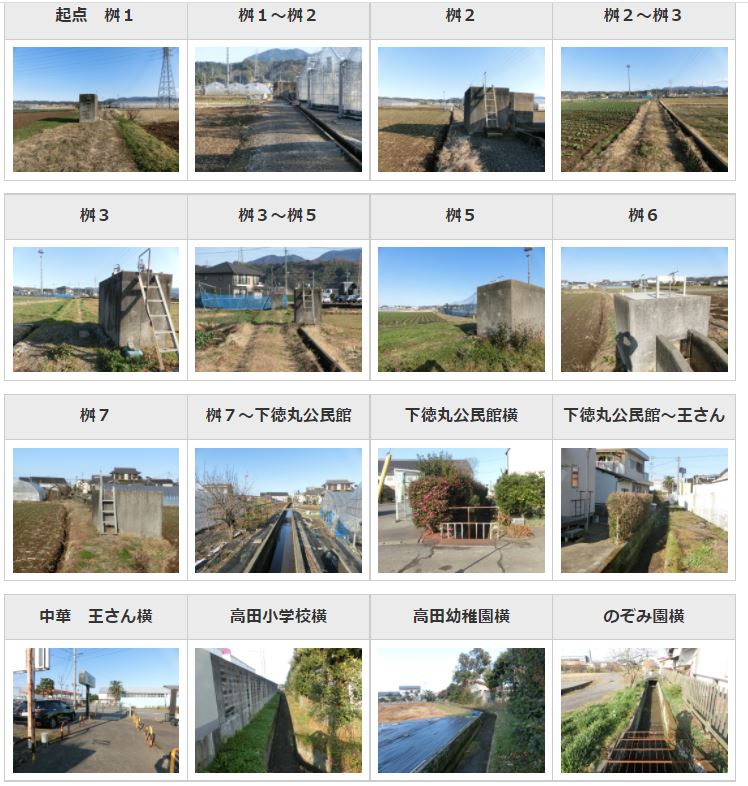

【画像クリック拡大】[2020.11.08撮影]

① 横尾側 サイフォン呑み込み側(昭和井路と揚水機場からの水の合流地点でもある)

② 高田揚水機場 (横尾地区岩船)

② サイフォン 高田側はけ口

昭和井路高田線・現状と今後(江藤昭和井路高田地区水利組合長)

寄稿本文⇒昭和井路の現場と今後

昭和井路の歴史について書いてきましたが、その締めくくりとして

昭和井路高田地区水利組合 組合長 江 藤 久範氏に昭和井路高田線の現状と今後についてまとめていただきました。

詳細は江藤氏の寄稿を見ていただきたいと思います。

組合の現状

昭和32年組合の設立時には組合員が292名いたものが、今では149名ほぼ半分に減り、また、耕地面積も60町歩から29町歩に、こちらも半分に減っているそうです。

そして、現在の組合員も高齢化しており、維持管理に苦闘しているそうです。

最後に、組合長の今後の課題は深く考えさせられるものがあります。原稿のまま、列記させていただきます。

今後の課題

1)組合員の高齢化、後継者不足による耕地の維持管理。

(1)現組合員年齢は、65歳 以上(1名 を除き)の ため、今後の組織存続が懸念される。

(2)市 街化調整区域の耕地の売買は、制約があるので安易に売却不可。

※市街化区域は、耕地売却に規制がないため宅地化が進んでいる。

(3)耕作放棄地には、雑草、樹木が生い茂り環境悪化を助長する。

2)稲作集約栽培農家への行政支援制度の実現。

(1)自作困難な耕地を集約、耕作する農家への行政支援制度の導入を望む。

※現在約 19町歩の耕地に於いて、地区内 2名 の農業経営者が耕作している実態

により、耕地の荒廃化防止に貢献している。(地 区組合員自作耕地約 7.6町 歩)

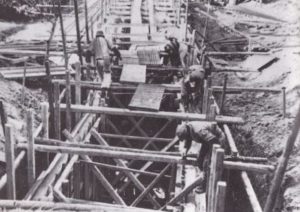

大正14年(平成元年)から調査を開始し95年、ほぼ100年になる歴史があります。

これからも長く昭和井路が高田の土地を潤してくれることを期待して昭和井路の歴史も終わりにしたいと思います。

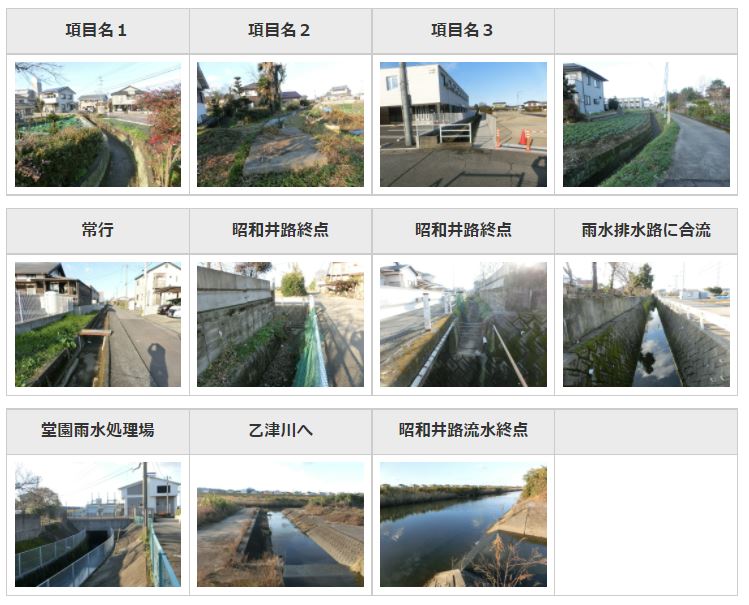

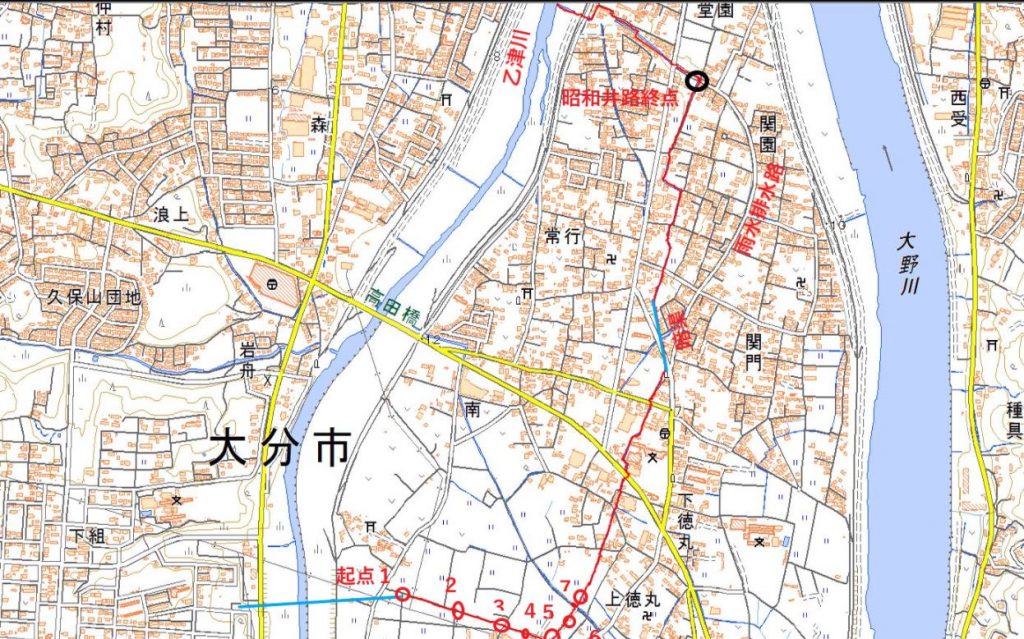

【追記】現高田昭和井路主要幹線

昭和井路の高田線の主要幹線のルートを辿ってみます。(支線は省きます。) 明治の横尾と岩船からの揚水とが合流し、乙津川をサイフォンで横断したのち、①の起点に出てきます。かってはそれからは開渠で地表面から1m~2mほど高い位置に設置されていましたが、農作業に邪魔になるとのことで、桝7まで暗渠にし、それからは開渠で流れています。(道路部分など、道路横断部は暗渠になっています)そして高田の中央部を縦断して終点の雨水排水路に流れこみます。その水は、堂園処理場を通り乙津川に排水されます。三重町百枝からの昭和井路の長い旅はここで終わります。

[2020年.11月撮影]