👉昭和井路の歴史 第2回 [計画から実行へ] 👉昭和井路の歴史 第3回[ついに高田にやって来る]

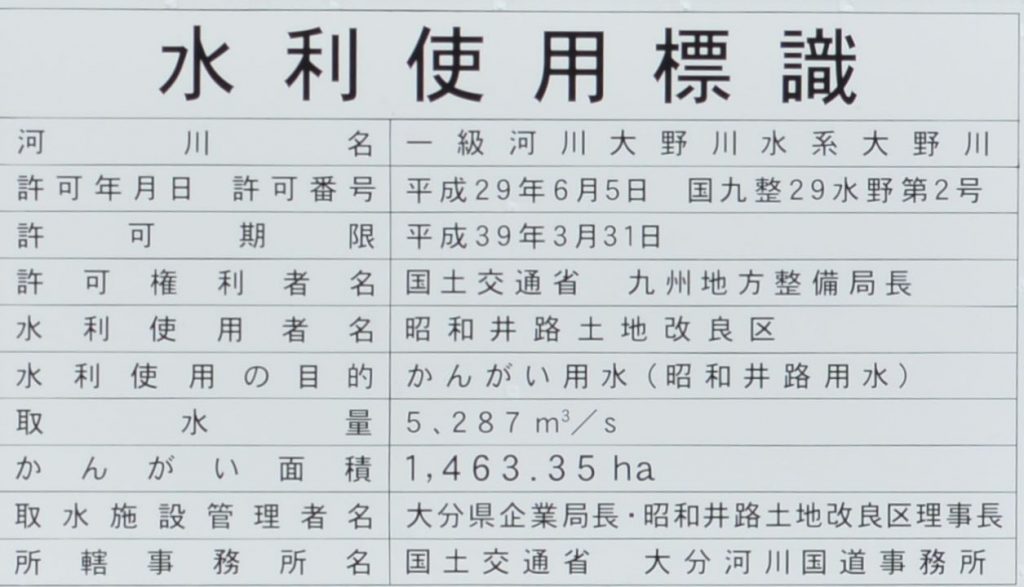

【画像クリック拡大】[2020.11.09撮影]

【画像クリック拡大】[2020.11.09撮影]

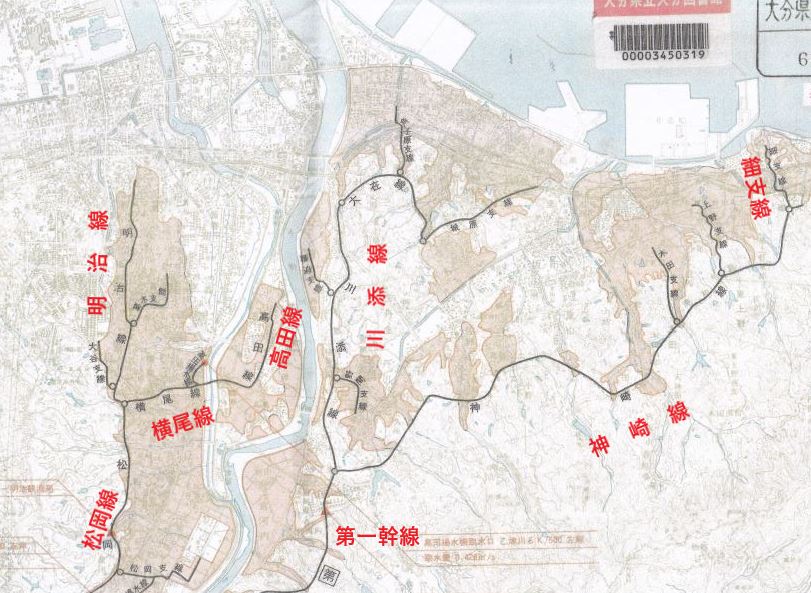

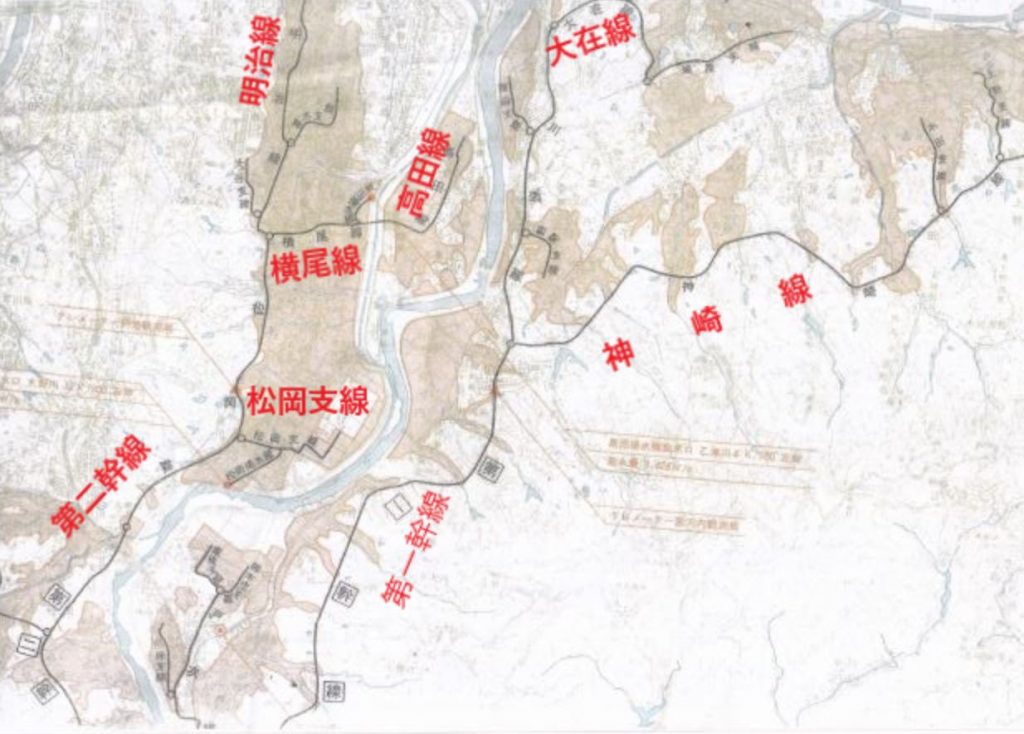

・高田周辺の昭和井路主要路線図

1・ 昭和井路の計画

昭和井路の起源は、大正3年(1914)北海部郡長長谷岩彦が大正井路を発起し、取入口を大野郡百枝村川辺(川辺ダム)に求め、測量・設計書作成に着手したことに始まる。しかしこの計画は水利権が九州水力発電(株)からの請願であったため計画書の完成を待たずに中断となっていた。

大正14年(昭和元年)大分地区はかってない大旱魃に見舞われ、特に大野川下流沿岸が特に甚だしかった。

この時に明治、松岡、竹中、判田の村長は申請書を提出し、県はこの救済策のため調査研究を進めた。水路の測量設計が昭和元年に始め、昭和三年末に終了する。(この時の調査にあたり、別府の遊覧機飛行機会社があり、その機上より調査したことは珍しいこととして有名になったそうである。)

その結果、部分的水源による救済は到底不可能であることが確認され、大野川の水源を利用した大規模な計画が企画された。

昭和三年に昭和井路耕地整理組合設立認可の申請をする。

当初の計画では3郡十八ヶ町村四千ha 組合員数13.532人の大地区であった。

- 大野郡 (犬飼・柴原)

- 大分郡 (竹中・判田・戸次・松岡・明治・高田・別保・桃園・三佐・鶴崎)

- 北海部郡 (川添・大在・丹生・坂ノ市 他)

計画の要点は、明治村台地の標高55mの地点に導水するために、沈堕発電所の取水口標高78mから取り入れる計画とした。

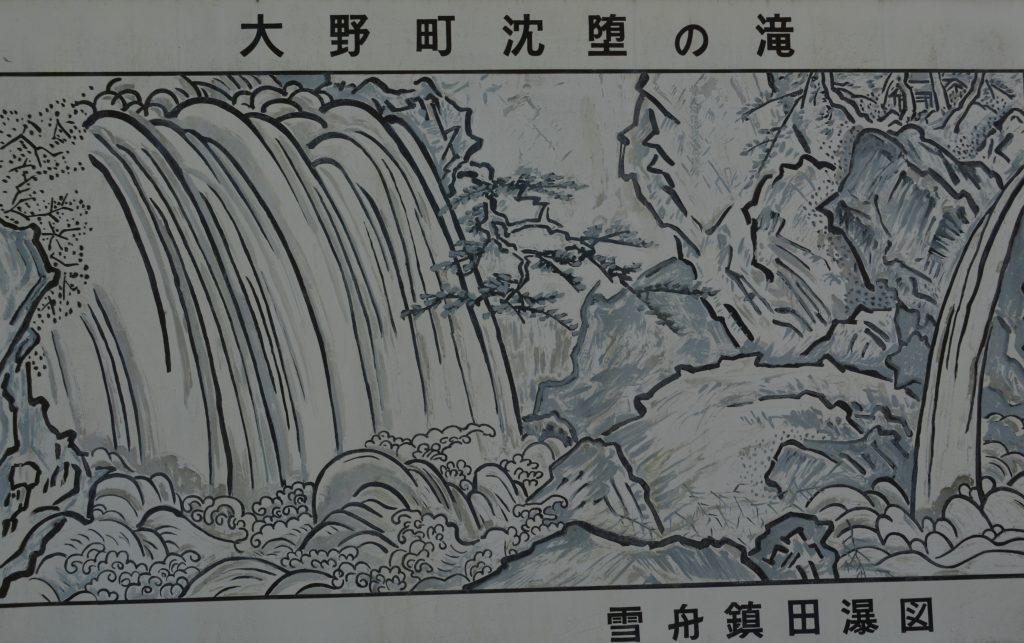

《蛇 足 沈堕の滝と旧沈堕発電所》

余談ではあるが、この沈堕発電所の取水口は三重町百枝にある。ところが、沈堕発電所跡は、国の登録記念物であり観光スポットになっている沈堕の滝の横にある。(豊後大野市矢田)

この発電所は明治42年に別大電車の電力供給、さらには大分町などへの電力供給ために建設され、大正12年、下流に新沈堕発電所が完成し、その役割を終える。

私は何気なくそこにある取水口が昭和井路の原点だと勘違いしてしまった。

しかし、ここにある取水口から3km下にある現沈堕発電所まで導水されそこの発電に使用されている。そしてその発電所からまた少し下ったところにある三重町百枝の川辺地区にある百枝取水堰堤が本来の昭和井路の水の原点になる。

せっかく撮った写真なのでアップしたい。

沈堕の滝全景 [2020.11.09撮影]

【画像クリック拡大】

ここが昭和井路の取水口 (百枝取水堰堤)

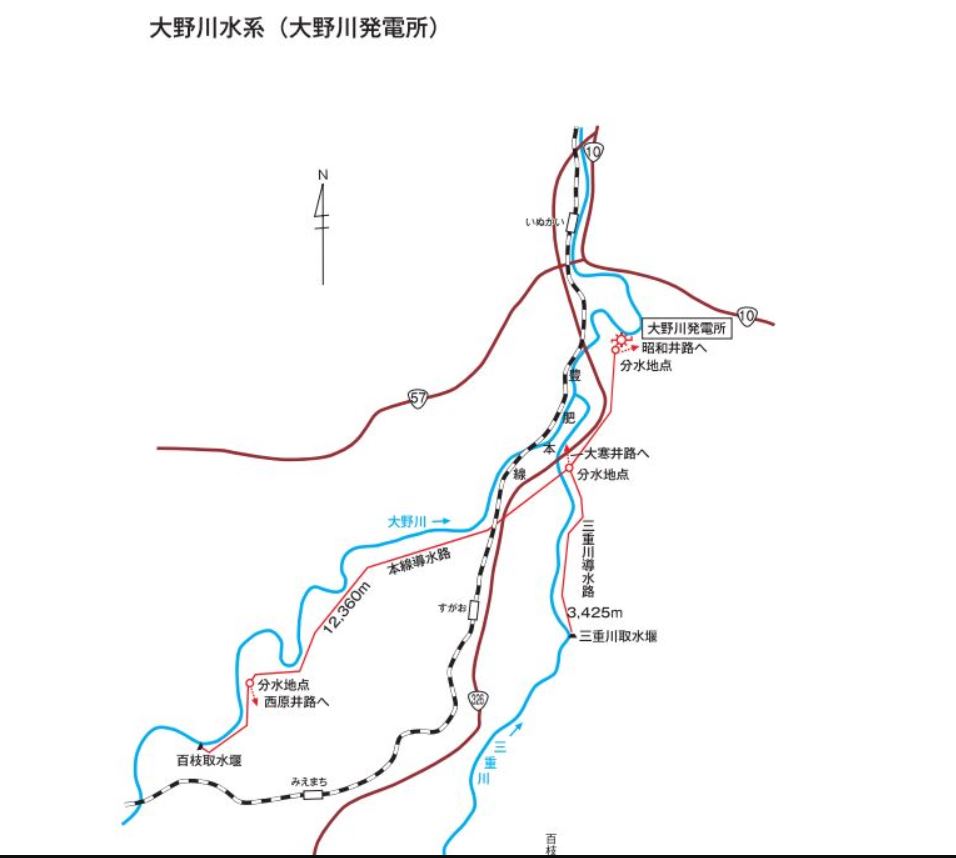

豊後大野市百枝川辺にある百枝取水堰堤(通称川辺ダム)が取水口になる。昭和26年に完成し大野川発電所発電用及び灌漑用水をここから送っており、大野川発電所までは12km360mになる。また、途中で三重川取水堰堤からの導水路も合流している。

【百枝取水堰~大野川発電所までのルート】

【画像クリック拡大】[2020.11.10撮影]

2・ 昭和井路の起点 (大野川発電所分岐) [2020.11.10撮影]

百枝取水堰堤から取水れた水は12km余りを通り、犬飼町大寒にある大野川発電所の貯水槽にたどり着く。そこで灌漑用と発電用に分かれ、その灌漑用が昭和井路の水として導水されていく。そして連結水路を経て主要幹線につながる。この主要幹線は戸次地区利光で(大野川右岸)川添、大在方面の第一幹線、大野川水管橋を経て(大野川左岸)判田、松岡、明治、高田方面の第二幹線に分かれていく。

豆知識

大野川発電所

県営最初の発電所で、昭和16年から開始された大野川河水統制事業の一環として建設され、昭和27年に完成した。

本県最大の河川である大野川の豊後大野市三重町百枝地点に堰堤を築造、取水し、支流三重川からの取水とあわせて約12.36kmの隧道を経て発電を行っている。

また、発電以外に西原井路、大寒井路、昭和井路に分水し、下流一帯の農業用水となっている。

発電開始日 昭和27年1月6日

所在地豊後大野市犬飼町大寒

大分県企業局が運用している発電所の中で最も古い発電所です。現在は平成30年3月31日に運転を停止し ニューアル工事中でした。しかし、そのため、いつもは水があり、見ることのできない貯水槽の中まで写真を撮ることができました。

貯水槽全景(外部) 百枝から来た水はこの貯水槽で発電所側と昭和井路側に分かれます。

大分川発電所

貯水槽全景(外部) 百枝から来た水は発電所側と昭和井路側に分かれます。

(令和2年11月 写真撮影時は改修工事中でした。)

3・ 昭和井路分岐点 (大野川水管橋) [2020.11.08撮影]

先に書いたが、大野川発電所の貯水槽から分岐し主要幹線を通った水は戸次地区利光あたりで分岐する。第一幹線は大野川右岸を、第二幹線は大野川左岸を通り高田へとつながる。

この主要幹線から第二幹線につなげるためにあるのが大野川水管橋である。

この水管橋(延長408m、管径φ1300)は床埋設形式のサイフォンで昭和23年に着手し昭和32年に完成している。しかし、埋設型だったため、洗堀や台風の影響でサイフォン部分が露出するなど極めて憂慮するべき問題となった。現在の水管橋は1970年(昭和44年5月31日)年に鋼ランガートラス形式で完成したものである。[延長506m 、水量 2.2t/s]

ルート図[大野川発電所~分岐点]

ルート図[判田~高田]

ルート図(高田周辺)]