紀行平 と言えば平安~鎌倉時代に活躍した名工で後鳥羽上皇御番鍛冶24人にも選ばれている。

東京目白の永青文庫(細川家伝来の歴史資料や美術品等の文化財を公開している)に所蔵されている豊後刀「豊後国行平」は刀鍛冶行平の傑作で「古今伝授の太刀」として国宝に指定されている。豊後刀という系統の日本刀は、大分市高田で作られたものが大半を占めている。

では紀行平とはどのような人物だったのだろうか。

まず、高田村志よりひもといてみます。

(大正9年6月10日発行「高田村史」より抜粋)

豊後刀 刀匠「紀 新太夫 行平」は高田鍛冶の鼻祖

紀新太夫行平(キノシンダユウユキヒラ)は、我が高田鍛冶の鼻祖にして、古来刀剣界有数の名匠たり。

其の作の中一振りは帝室のご所蔵にかかり、粟田口吉光と共に、明治天皇御遺愛の御物となりと承る。

申すも畏れけれども明治天皇は刀剣に対する御鑑識甚だ御優れ給ひ、数多の名作を御愛憎遊ばれしに、特にこの二振を御賞翫せられしは、適々以て行平の作の卓絶非凡、真の希有の朱珍たるを知るに足るべきなり。

其の他行平の名作として世に知られたるものには、閑院宮家傳来の利目丸、赤松氏重代の桶丸、、日光東照宮に所蔵さるるもの等あり。而るにして此の如き添加の名匠が本村に居住し、遂に高田鍛冶の基をなすに至りしは、吾人高田人士の大いに栄誉とし、はた誇りとすべきところたらずんばあらず。

系譜の傳ふる處によれば、行平はもと駿河國の住人にして従二位中納言紀梶長より出で、彼(か)の土佐日記の作者「紀貫之」及び「紀友則」と、其の祖を同じうする人なり。

(中略)

かくて行平は鎌倉に召し出され、時の将軍頼朝に仕ふる身となりたり。

建久7年(1196年)大友能直豊前豊後の守護職として、當国へ下向あるに及び、行平も之に巵従して来たり

私なりに解釈すると

紀新太夫行平(キ ノ シンダユウユキヒラ)は「通称 行平」は、わが高田鍛冶(かじ)の元祖であり、古来刀剣界有数の名匠であった。

その作品の中の一振りは皇室の所蔵になっており、粟田口吉光(鎌倉時代中期の京都で活躍した刀工。相州鎌倉の岡崎正宗と並ぶ名工とされ、特に短刀作りの名手として知られる。)

とともに明治天皇の御遺愛のものとなっていました。(中略)その他行平の名作として世に知られるものは閑院宮家傳来の利目丸、赤松氏重代の桶丸、日光東照宮に所蔵さるるもの等があり。このような名匠が本村に居住し、遂に高田鍛冶の元になっているとすれば我々吾人高田民としておおいに栄誉とし、また誇りとすべきところではないか。

家系譜の伝えるところでは、行平はもと駿河(静岡)の住人で従二位 中納言 紀梶長から始まり、あの土佐日記の作者「紀貫之」及び「紀友則」と、其の先祖の同じにする人です。

こうして行平は鎌倉に召し出され、時の将軍頼朝に仕える身でした。

建久7年(1196年)大友能直豊前豊後の守護職として、豊前豊後に来ました。そして行平もこれに従ってきました。

では紀行平の別の視点での歴史をたどってみたいと思います。

行平(ゆきひら)は平安末期から鎌倉初期の刀工で1144年相模国(静岡)の生れといわれ、豊前国彦山の僧鍛冶である定秀の子あるいは弟子と言われます。定秀は紀太夫(きのたいふ)と言い、祖先は紀貫之(きの つらゆき)らと同族であると言われ、豊後国の豪族として代々郡司を務めた一族でした。定秀は、鎮西八郎と称して九州で暴れていた源為朝(みなもとの ためとも)に従って上京し、保元の乱で為朝が味方した崇徳上皇側が破れると奈良の東大寺へのがれ、出家(しゅっけ/お坊さんになる事)し、千手院一派に鍛刀を習い、後に彦山に迎えられて三千坊の学頭を務めるかたわら千手院の伝法を伝えました。【HP「日本刀の豆知識」 「名刀幻想辞典」より】

*千手院派(せんじゅいんは)は、平安時代の後期、あるいはさらに以前に興ったと考えられる大和国の日本刀刀工の一派。

行平は成人して修験者となり英彦山の僧となっていた定秀(じょうしゅう)を師匠(太夫)として刀工となります。また諸国に修行し、三十八歳の頃には、その名は日本国中に知れ渡った刀工となっていました。源平の争乱に際し、行平は上野国(こうずけのくに/群馬県)に流罪となり16年間ここで暮らしました。そして許されて帰国の際に後鳥羽上皇に拝謁し、御番鍛冶に選ばれたと言われます。鎌倉幕府が開かれると頼朝につかえるようになります。1196年大友能直が豊後の守護として当国へ下向する際、これに属従したとされ、国東の千燈(現国見町)や大分の豊府などに居住していたが、高田に50貫の知行を受けて移り住みました。

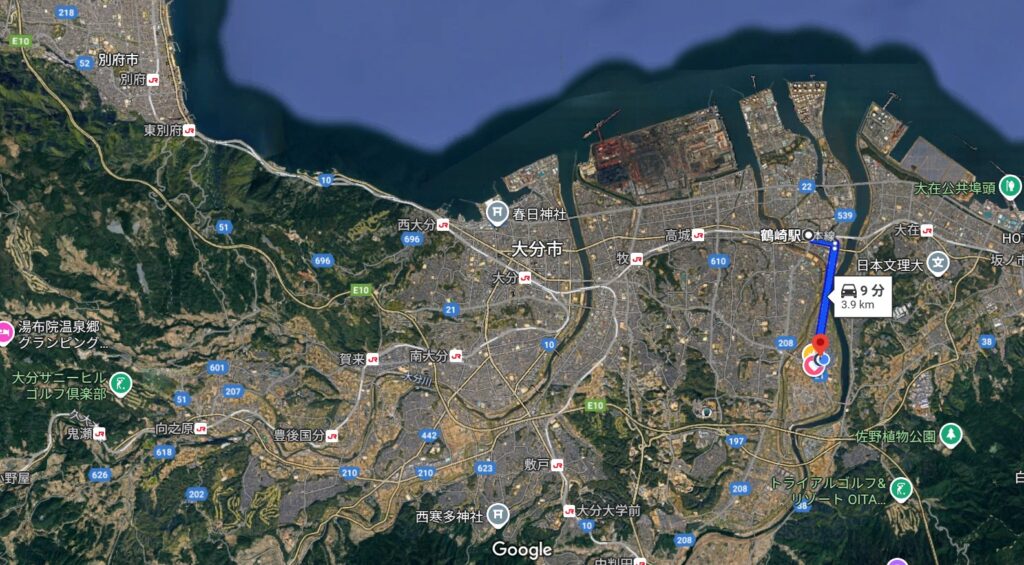

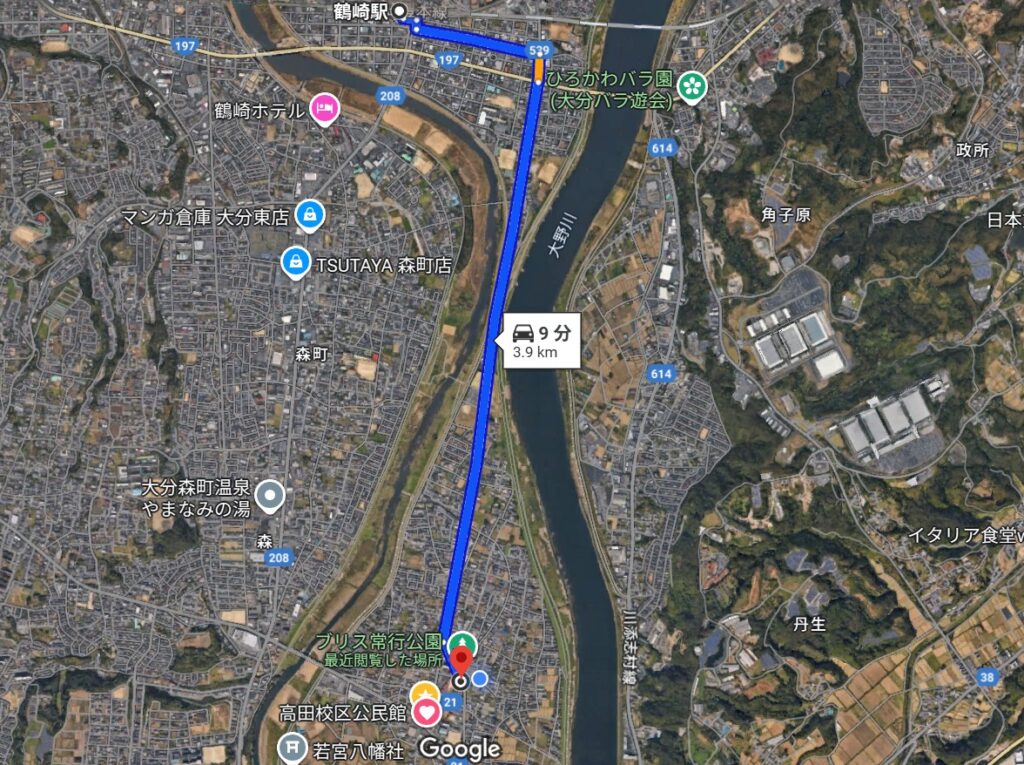

行平は関門を中心にして今の鶴崎地区一帯で刀剣を作成し門弟の育成に力を注ぎました。この地区は行平が来る前から刀鍛冶のいたところでした。行平の優れた技術によって益々その声価があがり、後世高田鍛冶として称賛されるようになる基礎をきづいたのです。

しかし、承久の乱(1221年)【後鳥羽上皇(朝廷側)と鎌倉幕府(北条氏側)の戦い 初の武家と朝廷の戦いです 】で朝廷側は敗れ、後鳥羽上皇は隠岐に流され、御番鍛冶も捉えられたり、斬られたり、追放されるものもいました。そして、行平も陸奥または上野(こうずけ 今の群馬)の国に追放されたとあります。 晩年についてはいろいろな説もあるようです。

行平の亡くなった年についていろいろありますが、1222年とあります。

1222年ならば承久の乱の1年後になりますし、享年78歳になります。高田の地では亡くなっていないのでしょう。

高田には実際どの程度いたのでしょうか。1196年(52歳)に豊後に下向して居住地を転々としており、1221年に追放されるまで二十数年です。しかし、短かいけれど彼の中では一番充実した時間だったのではないでしょうか。

墓は関園字仲摩庵寺内にあります。寛政10年建立 (1793年)とありますが、行平死後570年後の1790年に地元の有志により建てられています。

紀行平の墓(供養塔)

紀行平の墓の案内